张中镇墓兽的功能属性特点

01 概述

对于张中镇墓兽来说,有其特殊功能和意义所在,集礼器、明器、实用器、冥器于一体;

是一个(执政彰功表德,殉葬厌胜降魔)、多时序多角度(生前和逝后)、多物件(政斗威斗、玺书、镇墓兽)、多狮头(九首,一大八小)等性质糅合的礼器,包括政斗、玺书和宥座之器。

其中“政斗”和“镇墓兽”是器物名称,政斗是生前器名,镇墓兽是逝后殉葬器名;“张忠”是器物主人,汉成帝是册赐者,代表时代和国家;

具有(生前)符策、玺书、宥坐、赏赐有功大臣,(逝后)诔策、殉葬等,都是器物的功能和作用。

简称张忠政斗和镇墓兽。

但对于玺书政斗,则更是只闻其声,不见其物。

礼器:政斗,是张忠生前执政时的威仪、身份、地位的象征。

明器:王侯将相彰功表德丹书铁契礼器。

《左传·昭公十五年》:“诸侯之封也,皆受明器於王室,以镇抚其社稷。”杜预注:“明器谓明德之分器”。冥(明)器:镇墓兽,福佑张忠阴魂平安,早日升仙。

实用器:宥座之器,就是张忠生前工作、生活的“官箴”,相当于现代的座右铭。

1、从时间上看, 有生前和逝后两个界限。

2、从内容上看, 有彰功表德、威权象征、殉葬厌胜等功能作用。

3、从构成上看, 整体斗印糅粭构成政斗;丹书铁契玺书天命符命为总纲;左右边款铭文为任职评语颂赞及诔铭符诏;

前后边款纹饰为狮形兽面神徽符葆,相当于生杀予夺、调军发兵、厌胜众兵的斧钺,或指挥百官的九旌旗。

4、从实物资料看

此器系前23年御史大夫张中(忠)的功名随葬专用急就复制合成符葆镇墓兽,而非典型官玺印章。

左右边款铭文是汉成帝为御史大夫张中(忠)明义表志、歌功颂德、树碑立传的祭文诔铭颂赞,其铭文也相似于刚卯文;而非生前实用符策玺书,也非死后殉葬之典型印绶。而是相当于道教宗教上所说的“黄神越章”。

印也就是章,章也就是印。况且古代符、箓、玺、印之间本来就存在一定的传承和互称互代的依存关系。

即宝印---宝箓---符葆--黄神越章。

其分别由以下几部分构成---符策玺书符命;诔铭符诏;符葆图腾神徽;九头昂狮钮式等四个部分组成“政斗”器物。

而典型印章形式一般是由印面文字和钮制构成,最多再凿刻铭文款识。绝无祭祀符葆符图神徽。

此政斗镇墓兽如按顺向思维鉴为生前玺印,则必为上任伊始时皇帝所赐。

而“新君(御史大夫)”和“年少张中”刚刚上任,不可能对其一生功德事迹、优秀品格,作盖棺定论性歌功颂德。

而且这些颂赞之辞非皇帝弄狎亲信重臣非有所为,这也是对宠臣的一种安慰、追悼。

(1)刻符玺印按汉制规定,皇太子、列侯、丞相、太尉与三公、前后左右将军用龟钮。

而此器为铜质,钮式为九狮头,且两面对称的铭文与符葆所示的祭祀性质,显然不合《汉制》纯粹印章规制要求。

况且其符命符策玺书明白无误地标明曰“政斗”器物之名,也与史书相应证。只是借用玺印形状和委官任职玺符之功能而已。

(2)古代玺印即使有边款铭文,也多为制作时间、机构等年代款和印属款,款识文字也较少。

而不会是92字“长篇大论”的诔铭颂赞符诏。目前出土文物发现汉代玺印凿款只有长方形“万石”铜印侧面的“正元三年”四字款。

所以,此政斗符底为符命符策玺书,边款铭文、纹饰图画及整体为符诏诔铭,合成功名垂世殉葬急就颂赞符葆。

(3)符印字迹规整,做工考究。而本铜狮符命虽然“符策玺书”与诔铭合一,但有多处凿痕,显得不规整,又侧边多处尚有小部分范石未及清除,似有急就而成随葬。

对于急就之器,古已有之,如1968年在河北满城发掘的西汉中山靖王刘胜墓中,曾出土两方玉印章,就因为急就之故而未刻文字名号。

或如考古学家卢兆蓈所言,可能在急就随葬时候,原系朱砂书写,未及刻字,后经两千多年而漫灭。

因为按照古代官员奖惩制度,对朝廷有功的官员死后,皇帝可册赐其符葆冥器秘物,以福佑其亡灵平安。

本铜狮符箓在文字、纹饰符图、制作方法(范石、铸制、凿刻)等方面与原实用品存在差距,显属急就殉葬复制冥器。

即先铸制好钮式、符图、铭文以后,去世时再在底面凿刻符命符策玺书。

(4)按西汉《汉制》规定,玺印的规格一般在2.5*2.5cm左右,称为“方寸”。

否则就是超制僭礼。超制僭礼者是要被治罪的,甚至杀头。

准此,像超大规格的西汉甘肃“万石”(15*12*3.7 cm)木“印”,以及西汉张中(忠)政斗嘉量印使符的规格(6.5*6.5*10cm),显然超制。

张中(忠)系成帝的弄狎之臣,岂会与西汉中央公然违杵。而相对于西汉玺印的制式规格来说,汉代甘肃“万石”甲渠侯和御史大夫张忠及其后人都已够杀好几次头了。

(5)两汉时期的刚卯印,有的达3-4寸几十百来字,相当于现代9厘米左右,西汉张中(忠)政斗嘉量印使符的规格(6.5*6.5*10cm,92字),从规格来看,显然在此范围之内。

02 镇墓兽(仿制器)的功能和属性

要了解镇墓兽与辟邪、符印的关系,可以先从镇墓兽的功能谈起。

因为,镇墓兽殉葬时,往往是按照“人主”重臣先前在朝廷执政威权器物仿制或糅合,由朝廷的专门机构东园制作,仿制品殉葬,而将原来威权器物收回中央销毁。

这些威权器物一般包括鼎(司母戊鼎)、钺钱(妇好)、佩剑(莫邪)、玉斗(张中先祖张良在鸿门宴上奉送项羽玉斗一双)、政斗(古代行军金斗、张中治河征调军民有功殉葬)、威斗(王莽)、兵符(窃符救赵、周勃诓符救汉)、玺书(西汉张中、东平相王尊)、印使符、官印等器物。

所以,好些出土镇墓兽仍然保留一个仿效方形印信的底座,只是殉葬时,增加了一些诸如龙、虎、狮、饕餮等玩笑生活中或想象中的威猛动物造型,以恐吓地下的妖魔鬼怪,以及那些胆大妄为的盗墓贼。

这些威权器物,其功能作用,以西汉御史大夫张中青铜九头狮政斗镇墓兽为例,说明如下-----

1、执政嘉量、标准规矩、藏礼于器,生前用于执法,威权象征

镇墓兽作为不可战胜的神物、瑞兽,生前用于执政执法,在春秋时期就已出现。

《左传·昭公十六年》云:“辟邪之人,而皆及执政,是先王无刑法也。”不过在这里,辟邪不仅是一种动物的名称,而且还通假“僻邪”,是个形容词,意思是邪恶不正。

《淮南子.主术训》:“楚文王好服獬冠,楚国效之。”《汉书》引说:“獬豸似鹿而一角,人君刑罚得中(标准)则生于朝廷” 又说“獬豸兽性触不直,故执宪者以其角形为冠。侍御史,周官也,为柱下史,冠法冠。一曰柱后,以铁为柱。”

《神异经》:“獬豸忠直,见人斗,则触其不直;闻人论,则咋不正。一名任法兽。”后来执法者的官帽,称为觲冠,汉代称为法冠。古代的公堂上,其墙上画着獬豸,主审官员头戴獬冠。这里的《淮南子》所言“刑法得中”,就是指刑法标准。“中”就是刑法度量标准、规矩。

《汉书.律历志》曰:“《虞书》曰:‘乃同律度量衡’,所以齐远近,立民信也。自伏羲画八卦,由数起,至黄帝、尧、舜而大备。三代稽古,法历章焉。周衰官失,孔子后王之法,曰:‘谨嘉量,审法度,修废官,举逸民,四方之政行矣。’……一曰备数,二曰和声,三曰审度,四曰嘉量,五曰权衡。参五(参照顺应土德)以变,错综其数,稽(楷模)之于古今,效之于气物,和之于心耳,考之于经传,咸得其实,靡不协同……夫推历生律制器,规圜矩方,权重衡平,准绳嘉量,探赜索隐,钩深致远,莫不用焉”。

2、生前军事调军发兵、平乱除暴安良、治河防洪的威权殉葬之器

镇墓兽是殉葬时仿效生前威权执政政斗、威斗的复制品,或糅合后用于殉葬。是生前刑赏生杀、执法威权礼器。

《左传·昭公十六年》:“辟邪之人,而皆及执政,是先王无刑法也。”

《周礼.小宗伯》:“若大师,帅有司而主军社,迁主曰 祖。”郑玄注云:“王出军,必是有事于社及迁庙,而以其主,社主曰军。社,迁主曰祖。”

《史记.绛侯周勃世家》:“为将相,持国秉。”西汉刘歆《山海经.中山经》:“干舞,用兵以禳祈,璆冕舞。”干,就是钺。

《淮南子.兵略训》:“凡国有难,君自宫召将……将军受命,乃令祝史太卜斋戒三日,之太庙,钻灵龟,卜吉日以受鼓旗。君入黁门,西面而立。将入庙门,趍至堂下,北面而立。主亲操钺持头,授将军其柄曰:‘从此上至天者,将军制之。’复操斧持头授将军其柄曰:‘从此下至渊者,将军制之。’”

这里“操钺持头、操斧持头” 相当于军事指挥佩刀。“柄”就是国柄、国秉、钺柄、斧柄、刀柄、权柄。,包括斧钺、政斗、威斗等器物。

3、彰功表德丹书铁契,戒敇百官,成为后世的楷模

不同时代、不同部落、不同民族所形成的背景不同,其图腾和禁忌的对象也不同。

商周时期,饕餮纹在青铜礼器上广泛使用,是一类常见的辟邪。

而我国墓内安放镇墓兽可以追溯到春秋战国。

有文字记载墓前设置神兽用来辟邪的历史,在西汉就已出现。

《礼记.祭统》:“古者明君爵有德而禄有功,必赐爵禄于大庙,示不敢专也。故祭日,一献,君降立于阼阶之南,南乡(向),所命北面,史由君右执策命之;再拜稽首受书(玺书)以归,而舍奠于其庙。此爵赏之施也。”

《礼记.缁衣》:“政之不行也,教之不成也。”

《史记.霍去病列传》记载:冢上有竖石,前有石马相对,又有石人,以捍卫其阴灵。

其目的和缘由有彰功表德的作用,因为霍去病生前为大汉征战匈奴,战功赫赫。

墓前陈列石兽辟邪,墓内置威猛华丽的髹漆木器、贵重金属镇墓神兽,还具有象征墓主身份和地位的作用。

《史记.乐书》:“治定功成,礼乐乃兴。以补短移化,助流政教;凡王者作乐,上以承祖宗,下以化兆民。功主于王业,治主于教民。”

《墨子.尚贤》:“古者圣王既审尚贤,欲以为政,故书之竹帛,琢之槃盂,传以遗后世子孙。”

《穆天子传》:“乃为铭迹于县(玄)圃之上,以诏后世。”

《楚辞·招魂》载:“魂归来兮!君无下此冥都些。土伯九约,其角觺觺些。……参目虎首,其首若中(标准)些。”

《荀子.成相》:“今之学者,得孙卿之遗言余教,足以为天下法式表仪,所存者神,所过者化。”

4、生前或祭祀禳星(神)礼斗、祈福避邪、降妖驱魔之神人法器

《周礼》:“‘方相氏葬日入圹,驱魍象。’魍象好吃亡者肝脑,人家不能常令方相立于墓侧以禁御之,而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。”

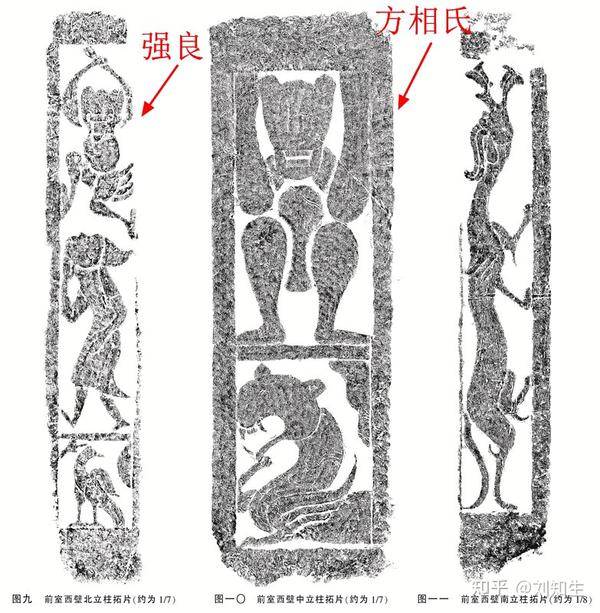

山东费县刘家疃汉画像石墓,强良与方相氏

西汉元帝黄门令史游《急就篇》:“射魃、辟邪,除群凶。”

颜师古注:“射魃、辟邪,皆神兽名。……辟邪,言能辟御妖邪也。”

《汉书·西域传》:“乌戈山离国有桃拔、狮子、犀牛”。汉代文学家孟康注释:“桃拔,似鹿尾长,独角者称为天鹿(禄),两角者称为辟邪。”

《后汉书》:“大为修冢茔,开神道。”李贤注:“墓前开道,建石柱以为标,谓之神道。”

5、显耀身份,仪卫阴灵

原始先民不但祈求在生幸福长寿,对长生不老的期盼和对神仙世界的向往尤为强烈。

如孔子《论语》云:“富与贵,人之所欲也;贫与贱,人之所恶也”;而且希望死后也一如既往地享受荣华富贵。

《汉书》中说:“人情莫不欲寿”,古人即事死如事生。

《礼记.中庸》:“事死如事生,事亡如事存。”

据东汉《风俗通》记载,神道石兽的作用主要是趋吉祥、驱除鬼怪和象征墓主身份及地位,如东汉光武帝刘秀的陵墓神道上就置有高大的象、马等石兽雕塑。

上行下效,王公贵族也竞相效仿。

唐朝封演《封氏闻见记》:“秦汉以来,帝王陵前有石麒麟、石辟邪、石象、石马之属,皆所以表饰坟垄,如生前之仪卫耳。”

1978年,河南南阳淅川下寺古墓群居然发掘、清理出了数以千计的楚国文物。

特别是其中一个编号为M2号墓的发掘结果,更是令考古人员叹为观止。

M2号墓葬虽然也曾被盗掘,但是,这次发掘墓内仍出土包括礼器、乐器、车马器、兵器、玉饰等器物达6098件,仅带有铭文的器物就多达69件。

其中一套形制相同、大小递减的青铜鼎更是令人激动不已。

因为,这些鼎内的铭文都涉及“王子午”三个字。

铭文中全面记录了王子午一生的功德,大意为:楚康王某年元月丁亥这一天,王子午选择了精美的黄铜,铸造了礼器升鼎,用来祭礼祖先文王,用来祈求长寿。

6、祈福安康,护佑后代

古人认为人死了之后是有灵魂的,而灵魂既可以保佑自己羽化升天成仙,还可以保佑后世子孙幸福安康。

这就要求灵魂必须有在个好的归宿,为此就派生出了一套严格意义的丧葬辟邪制度。

如墓前安置辟邪、天禄,显示墓主的威严之象;墓室内安放镇墓兽,保护阴灵的安全等等。

据现有资料,墓前陈列石人和石兽作墓主的警卫开始于西汉。

如汉武帝时期霍去病、霍光墓前的石兽等,以此象征吉祥和驱除鬼怪。

东汉官僚墓前的石兽除了虎、牛、羊、骆驼、狮子以外,还有一种神兽,称为天禄和辟邪。

南朝开始石兽肩上出现有翼,脚有爪,有一角的,也有双角的。

西晋的一些大型墓葬中,开始以一只四足直立的镇墓兽和武士俑一道担负镇墓任务。

北魏时用二只镇墓兽卧伏于墓门两侧;稍后又演变成一只兽面,一只人面兽身,多为蹲坐式。

唐高宗时,脚踏俯卧式小鬼的天王俑取代了武士俑,同时还产生了头有角、肩生翼,或面目狰狞、握蛇踏兽的镇墓兽。

因而,在面对人生的短暂和死亡的恐惧时,很容易把子孙后代当作生命的延续,把来世当作新生命的开始。

古人认为,只有在这些神兽的保护下,一切美好的愿望才能得以实现。

如1979年在陕西宝鸡出土的两个汉代解殃瓶,一个为活人解殃,另一个为逝者解殃。

7、用以赏赐大臣殉葬墓道,降妖驱魔,是厌胜冥器和礼器

镇墓兽是古代人们想象中的驱邪镇恶之神,人们将它塑造成狰狞凶恶的形象,存放在墓葬中,起着保护死者灵魂和守护随葬明器的作用,以使墓室不受侵扰,使墓主人的亡灵平安升天成仙。

其对象一般只有天子皇帝、身份较高的王公贵族、和功勋卓著的文臣武将才可置设辟邪、镇墓墓。

从历史文献来看,在孔子生活以前的时代,人死之后只有墓;自孔子开始坟墓合一。

墓即墓穴,墓圹;坟即墓上封土、堆土。

墓前神道陈列石人和石兽等辟邪或天禄作墓主的警卫开始于西汉霍去病陵墓,最早文献记载墓前神道的是《后汉书》:“大为修冢茔,开神道。”

《礼记.郊特牲》:“诏祝于室,坐尸于堂。用牲于庭,升首于室。”

《楚辞·招魂》载:“魂归来兮!君无下此冥都些。土伯(霸)九约,其角觺觺些。……参目虎首,其首若中(标准)些。”

《周礼》:“‘方相氏葬日入圹,驱魍象。’魍象好吃亡者肝脑,人家不能常令方相立于墓侧以禁御之,而魍象畏虎与柏,故墓前立虎与柏。”

西汉元帝黄门令史游《急就篇》:“射魃、辟邪,除群凶。”

颜师古注:“射魃、辟邪,皆神兽名。……辟邪,言能辟御妖邪也。”

《汉书》载汉初帝命有四,首曰策书。引:“策书。策者,简也。下附篆书。其诸侯王、三公之薨于位者,亦以策书诔谥其行而赐之,如诸侯之策。”

《汉书·王莽传》:“威斗者,乃赐王公所随葬。”汉代蔡邕《独断》亦有相同记载。

《南史.何承天传》: “此亡新威斗﹐王莽三公亡﹐皆赐之。一在冢外﹐一在冢内。”冢外实物陈列庠序宗庙,施以礼乐刑德教化;冢内用于殉葬厌胜众兵,降妖除魔,祈福辟邪。

铭文也是一样,分写两处,一是从官处,即谋事从政地;一是从生处,即故居祖籍地。欧阳修《集古录》“汉代《张衡墓铭》,其刻石为二本:一在南阳,一在向城。”

《新唐书》卷134颜之推说:“偏傍之书,死有归杀,子孙逃窜,莫肯在家,画瓦书符,作诸厌胜众兵。”

众兵,这是使动用法,即调动、指挥、率领军队众多士兵。而用于殉葬之众兵,当然是指调动阴兵去驱鬼斩魔。

8、终极功能:护卫墓主与引魂升天

关于楚式镇墓兽的作用,虽以“镇墓”为名,但关于其原型的考释却多达十一种之繁。

但不可否认的是,护卫墓主与引魂升天,应该是其最主要的两项职能。

为什么要护卫墓主灵魂?

因为在楚人眼中,墓主灵魂是会四处游荡的,而天上、地下以及四方天地都是极其危险的地方,充满了虎豹豺狼等害人之物,那么最安全的地方在哪里?

答案是:在墓中。

所以楚人还需要以衣来招魂入墓。

魂兮归来!反故居些。天地四方,多贼奸些。像设君室,静闲安些。

——《楚辞·招魂》

我们知道楚人有灵魂地居的观念,可见于《左传》襄公十三年,楚共王在谈及身后事时说:“唯是春秋窀穸之事”,这里的“窀穸”(音谆昔)便指的就是地居,也就是宿墓。

正如《招魂》中所说:“魂兮归来,反故居些”,这里的故居指的也是墓穴。

虽说墓中有豪宅、宝马、香车、仆役侍奉墓主如生前,过得好不快活。

但灵魂墓居始终不是最终归宿,而升仙才是。

这反映在葬俗中便出现了两种情况:即要么借各种媒介来一场升天大冒险,要么花费大功夫直接将墓穴转化为仙境。

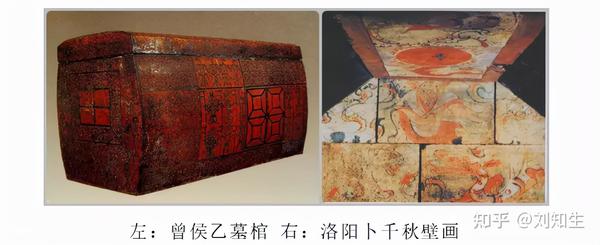

前者是楚人经常做的事情,比如曾侯乙墓的四重内外棺,通过色彩、纹饰与空间的转换,一路将墓主灵魂从九幽之地送至九天仙界;

除了棺椁具备这种特性之外,灵物同样可以达到这种效果,比如龙与凤。

后者是汉人经常做的事情,不论是河南永城梁王墓还是洛阳卜千秋墓,都通过将墓内灵魂生活的区域装饰各种升仙题材、如西王母、玉兔、昆仑等,将墓内空间直接转化为了仙境,不再需要外出寻找仙山。

楚式镇墓兽·荆州博物馆藏

而镇墓兽,正是在这一过程中起着重要作用的媒介与象征,葬俗中则有以下三点特征:比如,从出土情况看,镇墓兽只出现于有椁室的墓中,而且其在椁室的位置,一定是位于头箱正中。

像这件信阳长台关墓葬,其内椁室便有七间:一般来说,头箱象征前朝、棺室象征后寝,左右边箱象征左右房,后室则象征地下室。

而镇墓兽所在正处于前堂正中的位置,这一般也是墓主神位之所在。

此外,在楚墓中也只有随葬铜礼器和仿铜陶礼器的有椁墓才随葬有镇墓兽,也即是说这种镇墓兽是伴随着礼器同时随葬使用的,而考察这些墓主的身份,无一例外地均为“士”一级以上。

而庶民(单棺墓)则没有资格随葬,这正是“礼不下庶人”制度的物质层面的真实反映。

最后,镇墓兽是一墓仅随葬一个,不像唐代墓葬中不仅有镇墓兽还有镇墓武士乃至镇墓天王。

这表明楚式镇墓兽是作为一种特定的神物偶像而被随葬的,其作用无可替代,有且只能有一个。

楚式镇墓兽·荆州博物馆藏

对于楚式镇墓兽的认识,最重要的是离不开《山海经》与《楚辞》的相互对应,毕竟当初屈原也是在被放逐之后,忧心惨淡彷徨于山泽,走入楚国宗庙以及公卿祠堂后,看到墙壁上绘制的壁画故事后才挥洒成《天问》。

而有学者认为,屈原当时可能看到的正是《山海经》尤其是《大荒经》的故事脚本。

03 张中政斗玺书镇墓兽各部位功能属性

1、从底座刻铭看, 属于皇帝玺书制书诏书,册赐三公大臣威权勤政治国、治河防洪。即政权执政丹书铁契符命----天命钦册封政斗勤国之宝印。,

底座玺书

2、从左右铭文体裁看, 属于朝廷诔策、颂赞四言诗、彰功表德性质。

左侧《东平相》颂祭诔策 右侧《御史大夫》赞祭诔策

3、从形制形状看, 属于符印章醮,即阴魂厌胜众兵之玺韨、宝符、宝箓、符箓、符葆。

4、从纹饰图案看, 属于狮形兽面图腾宗教祭祀河神人神相通的法器。

5、从威斗类比看, 属于官员殉葬、驱鬼降魔的镇墓冥器,非生前实用品。

6、从功能属性看, 属于庠序学馆陈列之执政勤国楷模政斗嘉量威权礼器(冢外);官员殉葬厌胜众兵、驱鬼降魔的冥器镇墓兽,非典型官印(冢内)。

04 类比

从考古学的角度看,考古学都是以前代证后代。

但个别情况也有以后世证前世。

其中两个重要条件是: 第一,器物参照物,即类比;第二,文化的传承和延续性。

也就是说,一种文明要矗立于世界,势必要经历一个漫长的过程,即后世文明是古代文明的传承,而不是突然间从天而降的空中楼阁。

这是北京大学外国语学院拱玉书教授在《汉字五千年》中所阐述的观点。

1、政斗器物类比: 如王莽威斗 《汉书.王莽传》:“四年秋(17年)八月,莽亲之南部,铸作威斗,以五石铜为之,若北斗,长二尺五寸,欲以厌胜众兵。既成,令司命负之,莽出在前,入在御旁。”

又(王莽)“乘‘乾’车,驾‘坤’马,左苍龙,右白虎,前朱雀,后玄武,右杖威节,左负威斗,号曰赤星”。

直至王莽被杀时都还紧抱着“威斗”:“莽就车,之渐台,欲阻池水,犹抱持符命、威斗……商人杜吴杀莽”。

《汉书.律历志》:“其于人,皇极统三德五事。故三辰之合于三统也,日合于天统,月合于地统,斗合于人统。五星之合于五行,水合于辰星,火合于荧惑,金合于太白,木合于岁星,土合于镇星。三晨五星而相经纬也。”

2、有铭镇墓兽类比

(1)1977年于河南南阳淅川和尚岭2号楚墓出土的镶嵌绿松石春秋晚期到战国早期六龙首青铜“镇墓兽座”, 估计应为大夫级别身份。

其方座顶部有铭文八字,河南省文物考古院发掘报告释读为:“曾中(仲)(薳)之且(祖)埶”。

(2)2004年发现于夜郎国黔中郡的西汉御史大夫张忠(一名中,下同,史书“中”、“忠”通用,下同)政斗玺书诔策镇墓兽,其中顶(钮)部有八个“天”字铭,加上底铭玺书12字,左右两侧各9行4字小计72字合计92字。

3、金属、青铜材质镇墓兽类比

据不完全统计,中国目前发现金属或青铜镇墓兽主要有6件,其中战国2件,西汉一件,唐代3件。

(1)河南省南阳市淅川县徐家岭2号墓出土的镶嵌绿松石春秋晚战国早期青铜六龙首镇墓兽, 其中铭文八字。

(2)河北平山战国中山王墓出土的错金银青铜双翼镇墓兽;

(3)2004年在成都凤凰山一段400多米长的公路施工地段,近日陆续发掘出不少古墓,其中一座唐代中型墓穴中,竟发现一件极为罕见的10厘米高的青铜“镇墓兽”。

(4)唐代朱温五牛首镇墓兽2件(厉有为藏、江苏金昌寺藏)

4、玺书类比例举

(1)《汉书·刘屈牦传》载《赐丞相刘屈牦玺书(征和二年秋)》:“捕斩反者,自有赏罚。以牛车为橹,毋接短兵,多杀伤士众。坚闭城门,毋令反者得出。”

(2)《汉书.王莽传》载王莽赐死其儿王临后:“使傅中票骑将军同说侯林赐(临)魂认玺韨,策书曰:‘符命文立临为统义阳王。’”

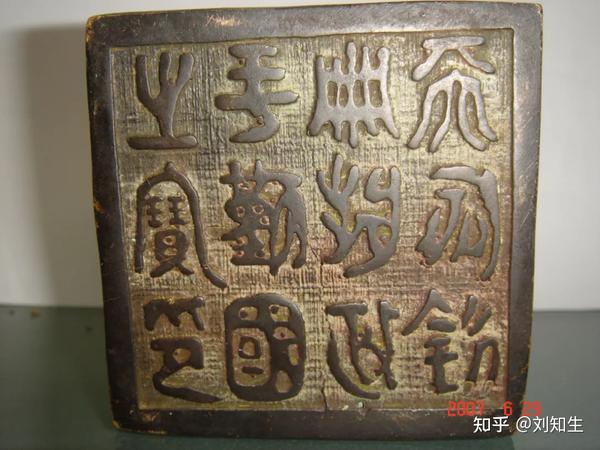

(3)唐末朱全忠(温)·五牛头玺书:唐哀宗皇帝(李祚)天佑年间(904年)册封给摄政王朱全忠勉励勤政的玺书,逝后殉葬。

玺书铭文:天祐钦册摄政王勤国之宝印。

5、诔策或祭祀铭文、墓志铭类比例举

(1)《汉书.元后传》及《艺文类聚.15》,《古文苑.20》 所录大夫扬雄为元后王政君作《元后诔》 :“肈初配元,天命是将……祖宗之愆,终其不全,天命有讬,谪在于前……汉祖受命,赤传于黄。……太阴之精,沙麓之灵,作合于汉,配元生成。”

(2)《汉书》载《霍光薨下诏(地节二年三月)》:“故大司马大将军博陆侯,宿卫孝武皇帝三十有馀年,辅孝昭皇帝十有馀年,遭大难,躬秉谊,率三公、诸侯、九卿大夫,定万世策,以安宗庙(社稷)。

天下蒸庶,咸以康宁,功德茂盛,朕甚嘉之。复其后世,畴其爵邑,世世毋有所与,功如萧相国。”(《汉书·宣纪》,又见《霍光传》。)

(3)唐王士通人面兽身镇墓兽:西安市文物考古工作者在长安区韦曲一带发掘了一座唐代王士通古墓,其中出土一座甚为稀奇罕见的人面兽身镇墓兽。王士通,在唐代官职为“左监门府录事参军”。

墓志铭文中炫耀了墓主家族世代为官的显赫,其曾祖、祖父、父亲在北魏、隋等朝代都曾担任重要官职。王士通66岁逝世,与夫人合葬于长安京城附近的万年县高平乡。

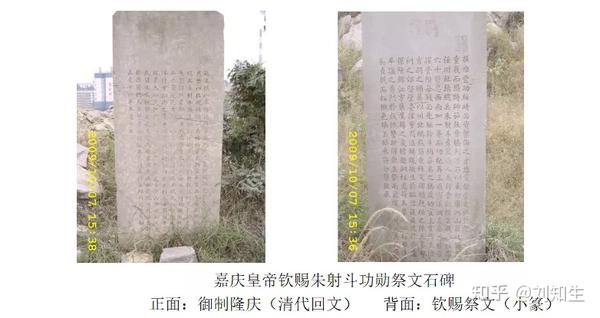

(4)清代嘉庆皇帝钦赐山北镇总兵朱射斗双面连珠祭祀铭文。

该碑原立于贵阳市太子桥青山小区石山上(现国际城房开)后迁存于贵阳市文化馆。

御 制 隆 庆(正面)

朕惟丰功,绥靖必资,御侮之才,懋赏优崇,更谥铭策,0爽廓重,氛而思将帅,笳鼓音腾,刊片石以表勋庸。河山气壮,尔原任川北镇总兵,朱射斗,勇略过人,戎行奋迹。经百战而数逾六十。

警息西南,加一等而功纪再三。威宣溪洞,爰嘉茂绩,晋擢崇阶。每战必先驱于勇,称嘉名之锡,厥功宜上赏锦玉,随吉羽之颁属,以川北鸱张属东豨突俾,领赳桓之队,久鏖绵剑之郊,坚壁叠摧,重围讯解。

既擒生于临阵,复截逸于奔途。保障锦江,方属鹰扬之气;标题铜柱,遽符马革之心。

综厥生平,谥之勇烈。于戏仇雠,斯得歆生?

祭而泉坏心甘,英爽式冯,勒贞珉而松楸,色焕不一,昭来许勿替钦承!

钦 赐 祭 文(背面)

敌王忾以搴旗,迅待劳旋而奏夏。哀国殇于免胄,忍闻寻纥而歌虞。馘戎首以招魂,燐焇一爵,怆将军之断臂,血碧三年。

尔原任四川川北镇总兵,朱射斗。识邃韬铃,律娴步伐行间。持戟翘材,屡擢于云麾阃外;枕戈懋绩,频书于露布。戎容暨暨,协丈人地水之师;均服振振,定壮士天山之箭。

爰建牙于闽峤,旋移节于滇池。属小丑之跳梁,随大军而执讯。

保障重湘南之寄力,靖楚氛驰驱。効川北之勤气,平蜀栈方翼山严。岳撼草木,知威何图?

地0彭亡,风云变色。虎飞食肉,空嗟祈父之爪牙。

豹死留皮,俨覩鄂公之毛发。式颁0典,载展雕筵。呜呼!鼓鼙思将帅之臣,报国誓捐马革,壁垒焕旌旗之色。

靖祆行築鲸封。尔灵有知,尚其歆受。嘉庆十一年五月十五

6、多首钮式类比例举

(1)1938年湖南宁乡出土的商代四羊方尊。现藏于北京中国历史博物馆。

(2)2008年04月28日《深圳特区报》报道在“最牛的‘牛’展”展出藏品中:最重要的是在重庆搜集的五牛头铜质镇墓兽,其刻字为:“天祐钦册摄政王勤国之宝印。”

据考证,应是唐哀帝天祐年间(公元904年)唐朝最后一个皇帝李祚钦册於摄政王朱全忠勉励勤政的印鉴。

这是全国政协常委、原深圳市委书记厉有为业余收藏的牛艺术品。

7、饕餮纹饰符图类比例举

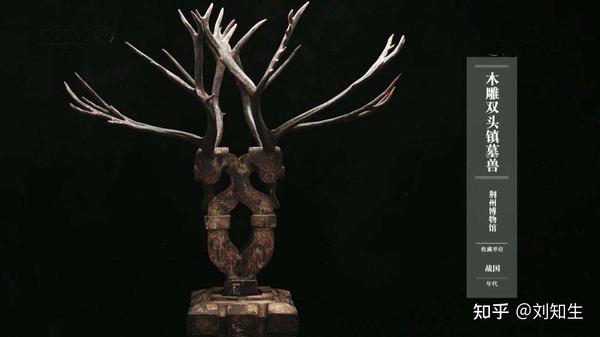

(1)战国双头鹿角“镇墓兽:江陵天星观1号墓出土,背向的双头曲颈相连,两只兽头雕成变形龙面,巨眼圆睁,长舌至颈部。

两头各插一对巨型鹿角,四只鹿角权桠横生,意象极为奇异生动。

通体髹黑漆后,又以红、黄、金色绘兽面纹、勾连云纹。

方座浮雕出一些几何形方块并饰菱形纹、云纹、兽面纹。

虬曲盘错的巨大鹿角,对称兽体和稳重的方形底座构成了一个神秘的氛围。

战国双龙四角鹿桠方座“镇墓兽

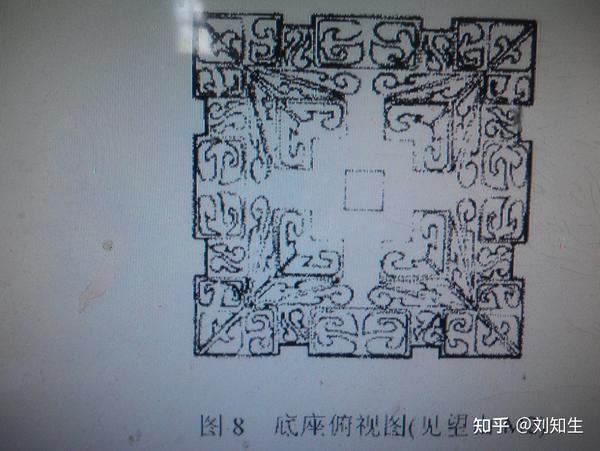

(2)张忠镇墓兽底座前后符图与楚地望山2号墓出土战国镇墓兽底座符图比较

该镇墓兽方形底座,由开始的梯形面突起逐渐复杂化,除了纹饰繁复之外,其方座四角起箍,另在四条边的正中均有一块凸起的标志。

它象征着古代四面、四维、五行、八方、九州以及天圆地方等观念。

对此,院文清、耿华玲等学者均有过论述。

方座四角的凸起象征四维,四边正中的凸起象征东南西北四方,共同组成四面八方。

而兽身基座正好处于中央,与四面构成五行,与四面四维构成九州,也是古人“地方”观念的浓缩。

“天圆地方”观念是我国最为古老的一种天地观,这从远古时代红山文化的玉琮,就是其典型例证。

张忠镇墓兽底座前后两侧饕餮纹

楚地望山2号墓战国镇墓兽底座纹饰

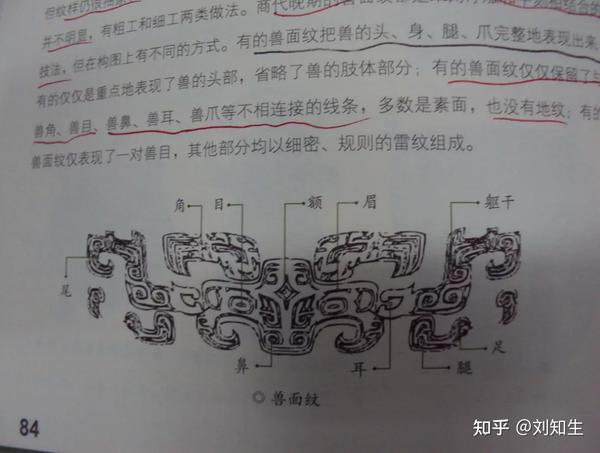

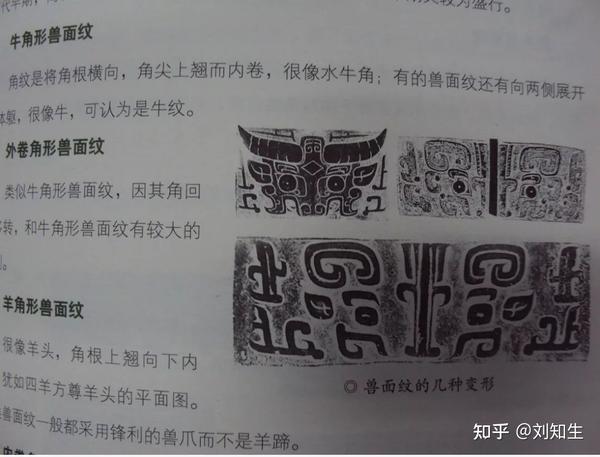

(3)古代青铜器上的兽面纹

8、方座类比例举

(1)春秋中期 传王子婴次炉方座,高47cm,长34cm,宽30cm。

(2)春秋末战国初期镶嵌绿松石六龙首青铜“镇墓兽方座”

(3)战国双龙四角鹿桠方座镇墓兽

(4)战国木雕髹漆双头鹿方座镇墓兽

(5)战国黑漆龙身方座镇墓兽

(6)武汉出土的战国楚墓龙头方座镇墓兽

(7)秦代阮翁仲方座镇墓兽

(8)西汉武帝时期霍去病陵墓神道石刻方座镇墓兽

(9)河北平山西汉中山王墓出土的错金银青铜双翼方座镇墓兽

(10)河南省信阳长台关发掘一号楚墓出土的木质漆器绘彩方座镇墓兽

(11)湖北江陵雨台山出土的木质方座镇墓兽

(12)洛阳出土的东汉石质辟邪方座镇墓兽

(13)唐代青釉褐彩陶制人兽双座镇墓兽

(14)唐代绘彩兽面方座镇墓兽

(15)唐末朱温成对五牛首铜质方座镇墓兽