【微语传记3】澳洲原住民语言概况——四万年交融,两百年消亡

本系列旨在关注全球的冷门微语种。感谢 @百忧 对本文提供的帮助。

说起澳大利亚的语言,通常会想到什么呢?应该就是英语吧,只是相比于通用美式英语而言“口音有点奇怪的英语”罢了,没什么特别值得一提的。当然,英语肯定是殖民者到来之后才有的;事实上,如果要谈“澳洲原住民”,且不论他们的语言是怎样的,就算简单地问问“他们外貌长什么样”,我相信有相当多的人会完全没有概念。——可能相比之下,美洲原住民知名度都算很高的了(而且尤其是受好莱坞带动的、美国境内的原住民,尽管澳大利亚原住民比例3%还要显著高于美国的1%)。

因为是一个系列,本文会和上一篇的关系尤其紧密。为了下文阅读顺畅,最好还是能先对上一篇有一些简单印象:

不过本文会和上一篇在布局上有个较大区别。因为新几内亚岛地形破碎崎岖,导致语言之间互相隔绝后差异极大,加之去开展语言调查也很困难,所以上一篇只能比较泛泛地谈一些外在的、和语言本身关系并不紧密的内容。而澳洲的情况截然不同,相近的类型学特征加之更完善的语言调查,允许下文中出现更多 语言本体 的信息,但这也意味着本文的阅读门槛可能会高一些,有不少东西需要一定的(且可能是冷门的)语言学知识储备才能看懂。

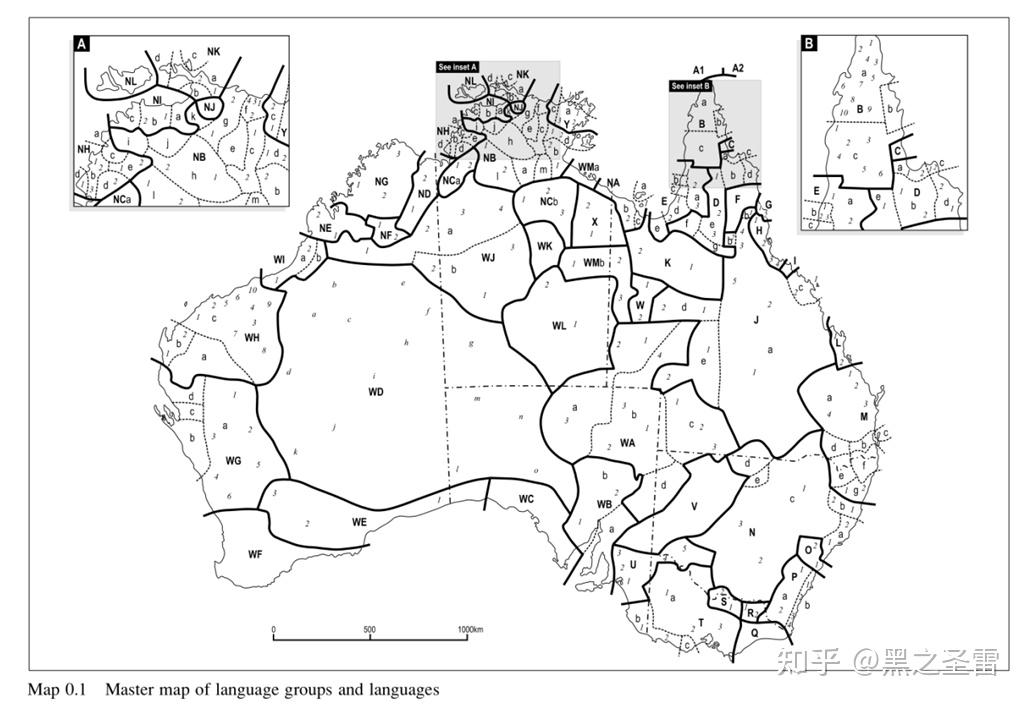

也因此,本文的主要参考文献是类型学大牛 R. M. W. Dixon 的 Australian Languages: Their Nature and Development 一书,另外还有 Crowley & Dixon (1981) [1] 、Evans (2003) [2] 、Miceli (2015) [3] 和 Bouckaert et al. (2018) [4] 。

在进入正文前做个说明,本文中涉及“澳洲”的事物指英国殖民者到来前、原住民本来就有的情况,而“澳大利亚”指的是英国人到来之后新出现的情况。

那么,万字长文开始。

一.定义

1.“澳洲诸语”

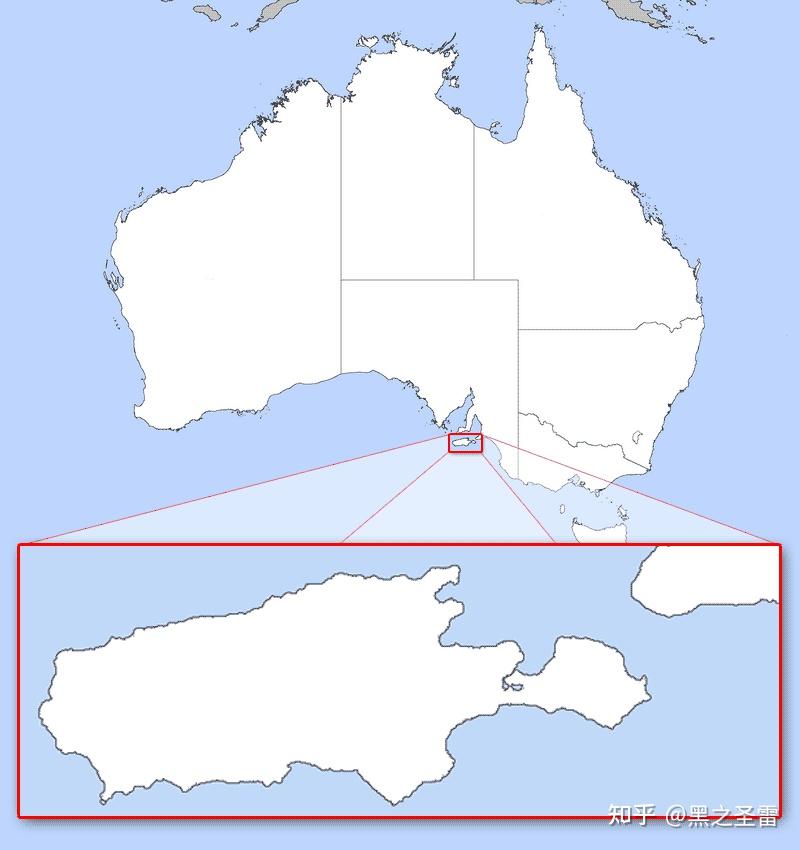

相比于定义暧昧不清、事实上只是“排除南岛语”之后的巴布亚诸语,“澳洲诸语”的定义就相对清晰得多——澳洲大陆以及少部分周边岛屿上的语言的统称,且这些语言全部都在澳大利亚境内,相互之间也有很强的类型学共性。

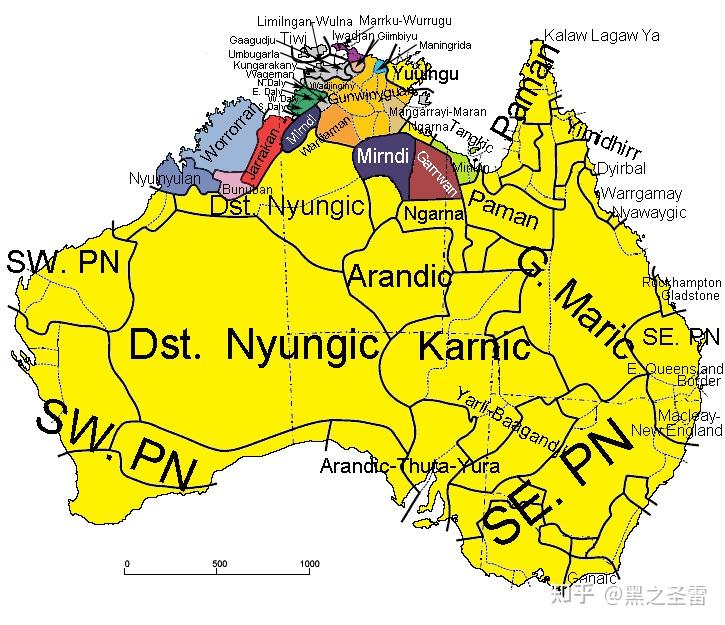

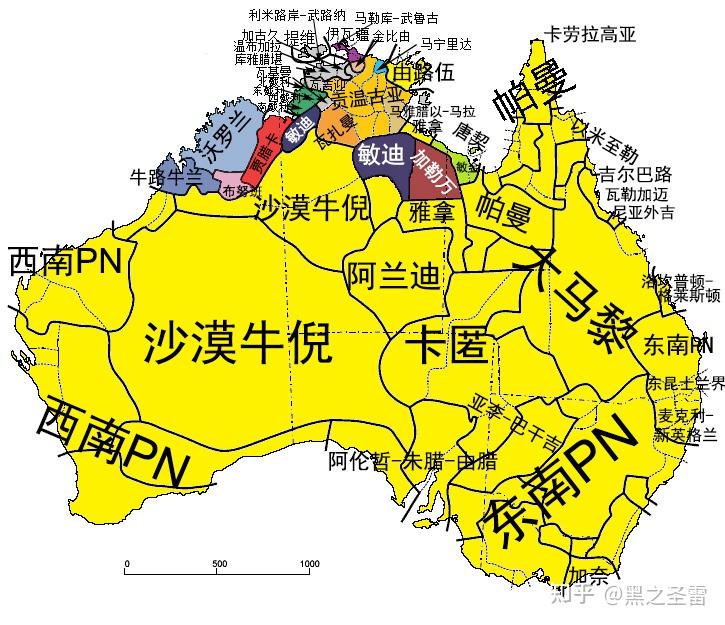

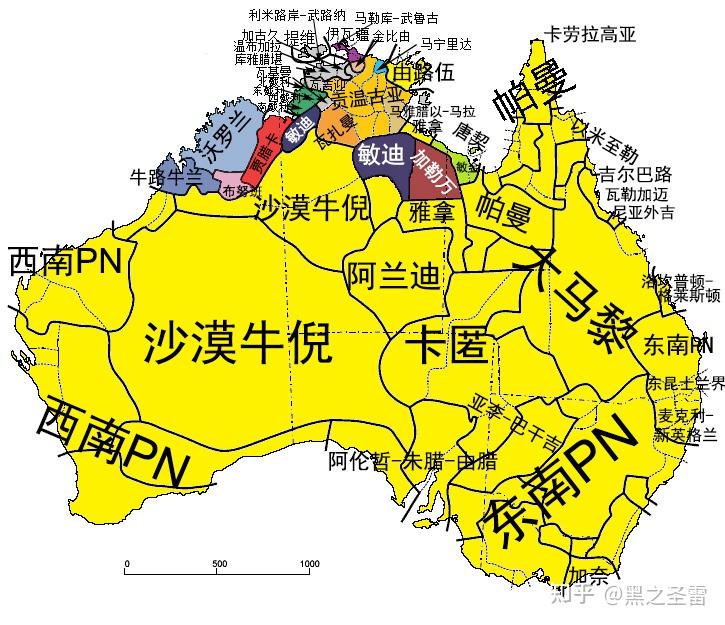

以下名称与分类基于 Glottolog:(其中大片的黄色为同一个语系——帕马-牛雅语系/Pama-Nyungan [5] ,简称 PN语系 ,后面都会具体解释)

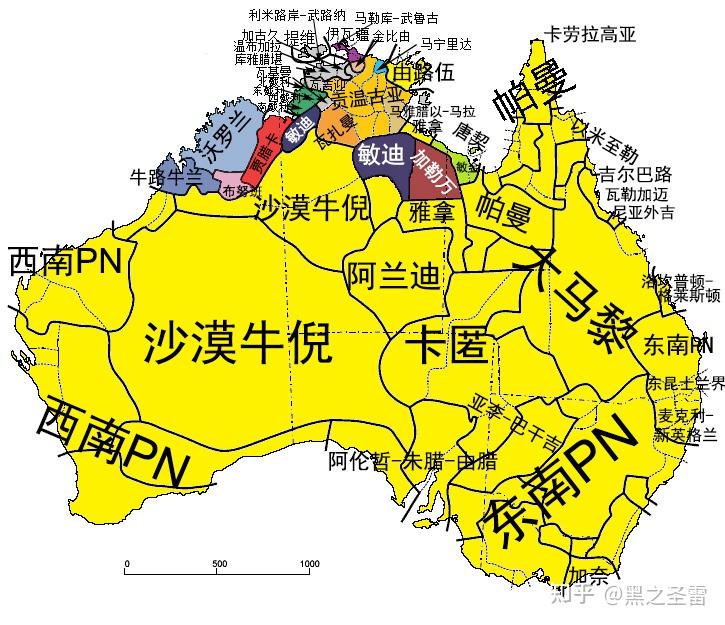

本人做的汉化版:(音译规则见后,为了尽量区分各类发音,会用到一些略怪的字)

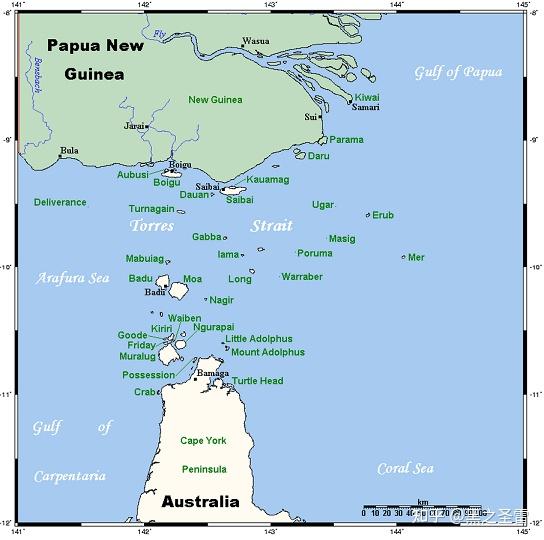

不过,在 托雷斯海峡 上有两个需要注意的地方。其一,这里位于澳洲东北角,是和新几内亚岛最靠近的地方( 事实上曾经就是连在一起的,见下文 ),所以在托雷斯海峡群岛的三种语言里,梅里亚姆语(Meriam)属于巴布亚诸语范畴下的跨东弗莱语系(East Trans-Fly), 并不属于澳洲诸语 ;而卡劳拉高亚语(Kalaw Lagaw Ya)则是属于澳洲最大的帕马-牛雅语系/PN语系;另外还有一种永普拉托克语(Yumplatok),是一种基于英语的克里奥尔语/混合语。——总之,在这三者之中,只有卡劳拉高亚语属于澳洲诸语范畴下。

另一方面是需要注意“澳大利亚原住民”(Indigenous Australian)和“澳大利亚土著”(Aboriginal Australian)在目前的澳大利亚民族划分里是两个概念,前者的范围更大,是对后者和“托雷斯海峡岛民”的统称,这两者也分别用不同的旗帜。但由于本文是语言学角度,所以就不去区分这两者了,统一用“澳洲原住民”来指“使用澳洲诸语的人群”( 况且我本人不太喜欢“土著”这个称呼 )。

2.“语言”还是“方言”

语学和民族、政治等有定义冲突的不止托雷斯海峡群岛一处,其实怎么定义“一种语言”也是个问题。在澳洲语学传统上,“语种”定义基于 互通性 ,互相能听懂就算作一种语言(这也是语言学界的普遍做法)。

然而,如果从当地人本身的角度而言,他们对“语言”的定义往往和 部落 挂钩,每个部落说的都是“不同的语言” [6] 。——但从互通性角度考虑时,事实上很多部落之间可能只是互为 方言 关系,并没有达到完全听不懂的程度。所以基于互通性时,一般认为澳洲诸语的数量级在 250~300种 之间。而如果考虑部落数量,在殖民者到来之前,大概有100万原住民,组成了约 700个部落 。

当然这也可能导致另一个问题,就是当从语学角度出发将若干部落的语言合并为一个“语种”时,会 缺乏合适的统称 ,似乎也不能随便找其中一个部落的名字来以偏概全,经常需要再想办法新造一个名字(而且比如 Dixon 会避免殖民者后来起的地名)。相对地,如果已知有一种语言的名字,顺着它去查是哪个部落使用时,可能就会发现有很多候选项。

另外,由于澳洲诸语的现状就是普遍濒危,从英国人入侵到现在也有相当多的语言已经灭绝。对于这些灭绝语言,则需要仔细考察语法和词汇,从而判断是否能互通;如果能存在关于互通度的记载,那就更好。

二.历史变迁

1.“萨胡尔地区”与“巴斯盆地”

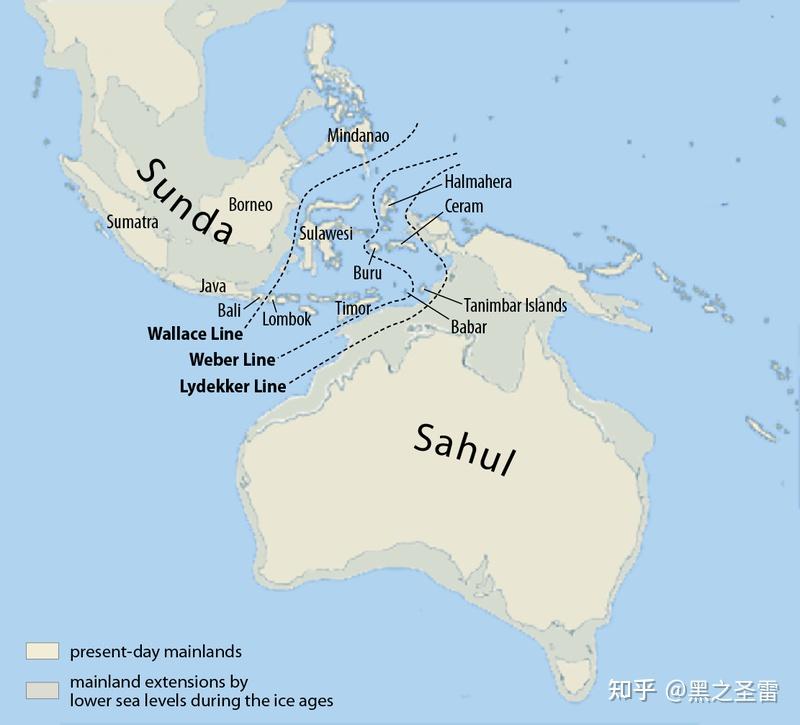

在上一篇讲巴布亚时已经提到,在大概40000年前,新几内亚和澳洲连成一体,共同构成了“萨胡尔地区”(Sahul),所以人类进入新几内亚和澳洲的时间差异不大 [7] 。很快,在35000年前,由于塔斯马尼亚岛通过当时的“巴斯盆地”(今巴斯海峡)与澳洲大陆联通,那里也出现了人类活动痕迹。

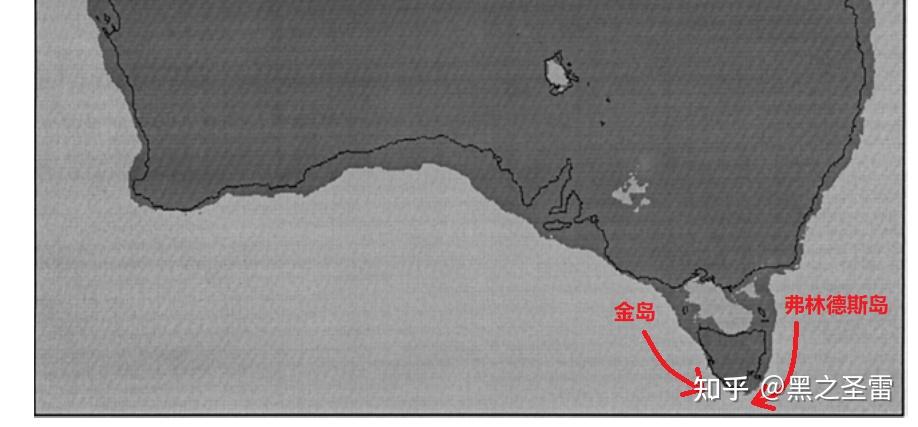

- 14000~13000年前,托雷斯海峡、袋鼠岛(下图)与大陆的连接逐渐减少。巴斯盆地淹没,成为“巴斯海峡”,塔斯马尼亚岛断开和澳洲大陆的联系。

- 9000年前,巴斯海峡的小岛上不再有居民。

- 8000~7000年前,托雷斯海峡淹没,新几内亚和澳洲的联系中断。

- 4000~2000年前,袋鼠岛上居民消失,原因不明。尽管它离澳洲大陆很近,而且环境适宜,但之后一直都没有原住民再次出现。

关于塔斯马尼亚岛的情况,我在下面这个回答里详细介绍过,包括原本的语言情况和新复兴出的帕拉瓦卡尼语(palawa kani)。这里多提一句,因为根据目前的推断,似乎 岛上南部的语言差异非常巨大 ,所以可能佐证一个猜测——由于海平面逐渐上升,巴斯盆地中间海拔较低,所以先于两侧被淹没,于是乎存在两拨移民,一路从西边(今天还有金岛高于海平面)来到塔岛西北和西部,另一路从东部(今弗林德斯岛高于海平面)来到塔岛东部。这样一来,在塔岛 南端 就是两路人相遇的地方,自然语言差异就很大。至于再往前,当巴斯海峡完全联通时,应该也存在更早的一批(或几批)移民,但资料都太少,无法确定。

再回到澳洲大陆上,在末次冰期结束、进入全新世后,降水恢复,海平面升高,在阿纳姆地(澳洲正北)、金伯利(西北)、西澳大利亚州西南的部落里都有关于海平面上升导致故土淹没的传说,比如:

- 在墨尔本(澳洲东南)的传说中,目前是菲利普港的位置曾经是陆地,这和10000年前的情况一致。

- 在托雷斯海峡的传说中,曾经可以从澳洲 步行 来到新几内亚,这也至少在8000年以前。

- 甚至,在昆士兰州东北的阿瑟顿台地,当地传说里提到了类似火山喷发的场景,这至少发生在17000年前,非常古老。

之后,在5500年前,迎来了1500年的特大干旱。4000年前,澳洲回归了目前的气候——可能依次为基点,PN语系开始了扩张,具体见后文。

2.与外界可能的接触

在上一期介绍巴布亚诸语时,花了相当多的篇幅来介绍南岛人(实际上是其中的马来-波利尼西亚人)的扩张。尽管马波人没有完全替换掉萨胡尔诸岛上的原住民语言(尤其是没能深入新几内亚岛深处),但也造成了很大的影响。然而,当事情来到澳洲时,就会发现一个非常神奇的特点——尽管澳洲离马波人的分布范围非常近(只需要跨越一个窄窄的帝汶海),但整个澳洲找不到一丁点马波语的痕迹。因为澳洲实在实在是太贫瘠了。

不过即便如此,传统上认为 澳洲野狗 (dingo)是一个非常重要的和马波人往来的标志,因为鸡猪狗是三种马波人航行时会携带的动物,然后被驯化的狗在澳洲重新野化后形成了澳洲野狗。但较新的观点提出了反驳,澳洲野狗到达澳洲的时间要远远早于马波人出海的时间:

另外更加确凿的与外部接触的证据也有。从17世纪开始,来自(今印尼)苏拉威西岛的 望加锡人 会季节性地来到澳洲北部的阿纳姆地捕鱼和交易,但他们并没有在当地定居(乃至替换掉当地的语言)。这一行为其实一直延续到了1907年,澳大利亚政府才停止了此类往来。

3.英国入侵与语言消亡

1788年,英国国旗在悉尼湾升起,由此澳大利亚成为了英国殖民地。很快,和美洲的情况类似, 天花 杀死了今天悉尼一带半数的原住民,并迅速扩散到了大陆上的其它地区,有大量的原住民在实际遭遇殖民者之前就已死于天花(因为事实上殖民者对全大陆的深入要到20世纪中期才完成)。

- 在殖民者到来后的100年内(且通常时间更短), 绝大多数语言都不再有新的母语者出现 ,因此几乎 不可能有可考的关于语言演变的记录 。

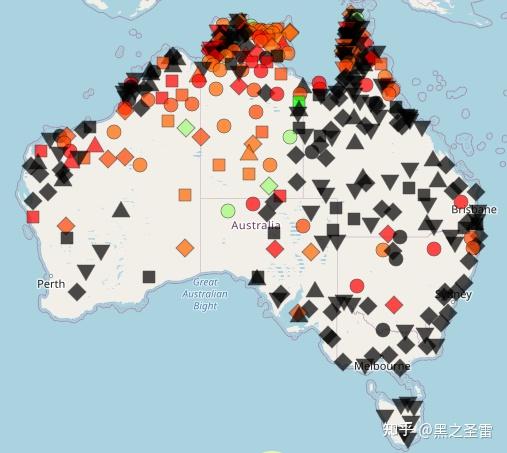

- “250~300种语言”只是 已知还存在或存在过 的语言数量(在1788年时真实存在的语言数目无从考证),其中半数已不再使用或被遗忘( 可能只在当地的英语方言里有零星残留 )。目前只有 不到20种语言还有儿童在习得 ,每过几年就会有一批语言因老年使用者全部去世而消亡。

- 有95种语言有相对较好的记录(完整的语法和词表),基本都是20世纪60年代后专业的语言学家调查的。有110种语言的记录情况不佳(可能是更早之前业余人士记录的,或是当代语言学家记录得不完善,或是只剩 最后一位母语者 时只能获取很有限的语料)。有25种语言(全部灭绝)只有零星的词表。

- 各地语言的记录情况也不相同, 东部到东南部 受到殖民者的冲击最强(因为环境比较适合欧洲人),留下的记录最少;而在北部的热带和中西部的沙漠里,则保留情况较好。比如,东海岸从汤斯维尔到布里斯班的1200km范围内,没有任何一种语言留下了详细记录;在东南角维多利亚州的12种语言里,只有文巴文巴语(Wemba Wemba)有可靠记录。

Glottolog 上有语言濒危程度的地图,可见密密麻麻地都是代表灭绝语言的黑色,表示“极度濒危”的红色和“濒危”的橙色同样很多,而“危险”的浅绿色都很少,唯一“不受威胁”的绿色是 Kriol,一种基于英语的克里奥尔语……

总之,研究澳洲语言时必须要认识到——现在所有的无论是历史语学还是类型学的结论,只能基于「 有记录 的语言」。在时光机出现之前,语学研究永远是有无限遗憾的。

三.谱系分类与使用者

1.语系概况

一眼看去就非常容易发现,澳洲诸语的分布特点就是绝对的一家独大。 PN语系 占据了整个澳洲大陆将近 7/8 的土地,剩余北边的 1/8 里挤了大概 20~30个语系 。下图只能尽量做到一个颜色代表一个语系(灰色是各个孤立语,线条表示语系内部的划分,但原图和 Glottolog 上的语族划分也不完全对应……争议也非常大,大概看看就行),不过北边有些语系实在太小了,没办法用不同颜色,或是根本连文字都标不下……

然而,问题就来了。这里再传送一下本系列第一篇,和第二篇一道我都想说明一点—— 小语系是常态,大语系才反常 。澳洲的环境不仅是恶劣,而且是极度恶劣,包括缺乏可驯化的植物、(或许可驯化的)大型动物已灭绝殆尽、以及名为“厄尔尼诺-南方振荡”的气候现象,都导致澳洲基本只能停留在狩猎采集社会,无法进入农业社会;而如果要实现语言扩张,根据其它大陆的情况,似乎 前提就是要进入农业社会后 才有足够的能力扩张。——所以,像澳洲北部那样 小语系遍布 的情况(类似于新几内亚岛延伸版),才是澳洲整体最有可能出现的;而PN语系是已知 最大的狩猎采集人群形成的语系 ,其存在非常不可思议。

更加麻烦的是,PN语系内各语种的 词汇差异非常巨大 ,而且最关键的(斯瓦迪士词表)核心词汇的替换速度和非核心词的差异也不大;相反,似乎不止是PN语系,澳洲诸语整体又呈现出 音系高度趋同 的情况,甚至我只需要做一张音译对照表,就足够囊括全澳洲多数语言了。

所以,澳洲的情况非常特殊,特殊到可以颠覆理论的程度。

2.超级语言联盟

澳洲诸语最有特色的一点,就是 语言接触极其频繁 。而传统上历史语学的谱系树只能处理从一种祖语分裂出不同的语种,较难考虑有一棵棵树盘根错节、相互影响的情况;至于研究多语社会的社会语学,也很难处理这么长时间之内发生的(况且还没有留下任何记录的)语言接触。——这就是为何,我在副标题里提到了“四万年交融”。

也就是说,澳洲是 极佳的语言联盟案例 (接触和是否属于PN语系没有太大关系)——40000年的时间跨度极其久远,整体地势相对平坦(少有山峰或森林遮蔽)而易于交往, 异族通婚 较常见,多语现象极其普遍,且对借词的态度相对开放。

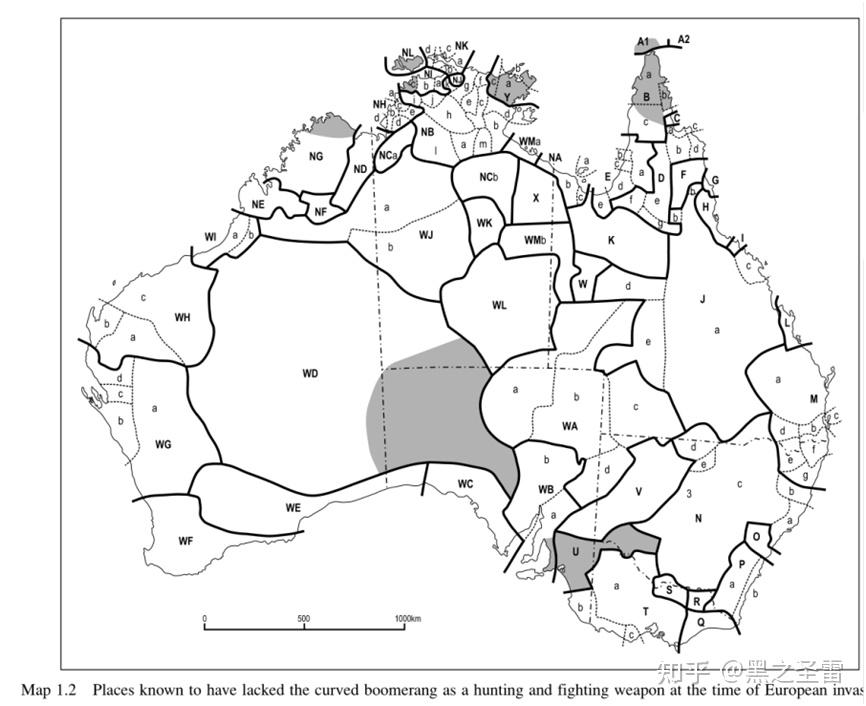

这种交融与扩散在各方面都有佐证,比如澳洲经典工具——回旋镖。(作为武器而非仅仪式使用的)回旋镖均匀地扩散到了大陆各处,大体上只有一些边缘地区没有(图中灰色)。而且这一扩散在殖民者到来后还在继续,比如沃罗兰语系(Worrorran,在西北的金伯利)使用者就从西沙沙漠居民处学会了回旋镖。

又比如在 威斯特蜀黍 的这个回答里提到了澳洲原住民的“梦”,会发现在相距非常远的两地出现类似旋律的歌谣(尽管所搭配的语言截然不同):

当然,如果要说是语盟的话,“词汇差异巨大”似乎又是个很奇怪的特征,理论上应该也和音系一样趋同才对。传统上认为这跟澳洲各部落广泛存在的 避讳 传统有关;而根据较新的社会语学观点,也包括双/多语环境下的反补:

- 本身在一种语言中,就会对同一个含义有很多个词,源自语言接触借入的、原本来自不同语言的词(但可能不同方言区会存在不同的优势词)。当有人近期去世时,其 名字 (包含一些读音相近的词)就会 停止使用 一段时间,如在PN语系的雅那乍腊语(Ngaanjatjarra)里,若一个名为 Ngayunja 的人去世,则一称代词 ŋayu 就会停止使用一段时间。——这时可能就会采用周围语言的借词,而且之后或许就 完全抛弃了原语言中的那个词 ,在漫长的积累后就会造成显著的词汇替换。

- Boretzky (1984) [8] 发现,相比于印欧语系,澳洲语言里对一个含义会存在很多个近义词。在300个含义里,10个有5种词,20个有4种,70个有3种,其余的都有2种;与之对应地,在斯拉夫语族里50%的含义只有1种词。——然而,考虑到音系变化差异很小,这又导致很难根据音变来判断 借词层 ,或者是借词与同源词的区别。

- 语言社群 内部 的“语码转换”(即各种特殊的语域,包括避讳语、入会语等等,见靠近文末处)也会加速词汇的替换。尤其是避讳语,“委婉语”(即词汇的避讳)与之相比可以说是不值得一提。

- Ellison & Miceli (2012) [9] 提出了“Doppel”(成对词?)的概念,作为借词、同源词和“恰巧接近但没有关联的词”的统称,总之就是指两个语义和形态都比较像的词。这里发现当处于双语环境下时,非母语者在使用 二语 时会倾向于 避免“成对词”出现 ,而是扩大词汇形式的差异, 以免和母语中的对应词混淆 。在这种行为不断积累后,也会导致一种语言内的词汇越来越丰富。

3.PN语系及其争议

根据上面林林总总的问题,就不难想象PN语系的存在有争议。目前以 Dixon 为代表的少数澳洲语学家仍坚决反对PN语系的存在,尽管大多数已经接受并认为“大致有这么一回事”。

I. PN语系的支持者

“帕马-牛雅语系”的名字最早由另一位大牛 Kenneth Hale 于20世纪60年代提出,取了澳洲东北角的帕马语和西南角的牛雅语的名字,标志着它横贯整个澳洲大陆。最早主要是基于斯瓦迪士核心词层面,较少涉及类型学。但最重要的区分PN与否的原则还是看形态,PN语系被定义为“所有的 后缀语言 ”;另有一个创新依据,PN语词首的舌尖音和舌叶音合流( 是的,澳洲辅音最好按 主动部位 来分,具体见后 ),而在非PN语中多数得到保留。

当然,正如上面所说,全语系的词汇共享度很低(最低只有8%),但音系的差异又格外小——这就意味着 能找到的同源词很像,但往往又会找不到同源词 。比如 Alpher 构拟的原始PN语里存在舌叶对立,但其实只有很少一些同源词作为支撑。

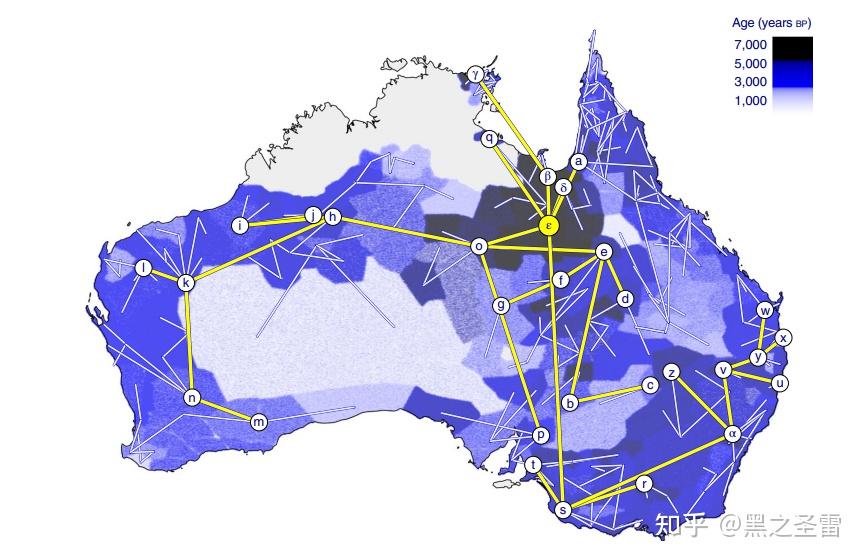

Bouckaert et al. (2018) 根据贝叶斯得出了以下的扩张路线——大概到4000~6000年前开始,原始PN语人群从卡奔塔利亚湾的昆士兰州西北一带出发,“快速替换”掉了7/8个澳洲的语言。平均推进速度为0.14km/年,比印欧语农民的扩张速度要慢3~4倍。

其扩张基础可能包括新的提取技术、岩画、背衬工具等( 但具体情况仍然很不确定 ),而且(在澳洲1500年大干旱之后)随着气候改善和水资源变丰富,也来到了许多原本无人居住的地方(因为整体上来看,原住民就是占据了一个个大陆上资源相对丰富的“孤岛”,以外还有大片的无人空地)。而且从基因角度来看,PN语扩张时应该是 同化并吸收 了当地原本的非PN语人群, 而非整体取代 。

另外,沿着海岸线和河流的 基因流动 速度可能 快于 干旱的内陆,但是 语言变化的速度却会偏慢 ,说明水源会加快个体的流动,但语言群体则不倾向于流动。所以这就导致了在湿润的北方沿岸处有巨大的语言差异。

II. PN语系的反对者

然而,Dixon 表示:“PN语系毫无依据,必须被抛弃”,“人们接受PN语系是因为它已经被接受了”。他早期是质疑PN是否作为独立语系,还是成为“澳洲语系”下的一个语族;后来则质疑 PN是否能作为一个整体存在 ,所以在本文的主要参考资料 Australian Languages: Their Nature and Development 一书里,他把整个澳洲按编号拆解成了一个个小单位,只承认有一些小单位之间可以构成更高级的联系,但总之完全不存在一个能横跨东西的巨型语系。(于是本文关于语系划分的内容参考的是开头罗列的其它论文……)

相对地,Dixon 提出了语言“断续”理论(Punctuated Equilibrium,来自演化生物学术语),即语言的发展处在“平衡期”和“中断期”交替的过程中:

- 处于平衡期时,部落之间有独立的语言/方言、习俗、亲属关系等;人口相当,没有几十上百倍的差距;生活方式和技术水平相近;不存在绝对占优势的一方,也没有优势语言。——总之,在此期间,语言的变化较小。

- 中断期的形成因素包括:①自然环境剧变;②技术革新,包括农业、造船技术等;③发展出侵略性,可能由侵略性的领袖主导;④领土扩张,当食物和土地充足时,每过一代人口就会翻一番,只要2000年就能从一两艘船上的人口扩展到整个澳洲大陆的数量。

而具体到澳洲大陆,Dixon 认为在最初的人口扩张并来到大陆各地之后,澳洲整体似乎就 再也没有出现过大规模的中断期 ,鲜有技术革新或战争之类的证据,直到1788年殖民者到来。而至于语学方面,他认为存在 很多祖语 ,在中断期后由于扩张形成了一些小型语系;然后在平衡期,这些语言又 互相融合 ,最终已完全看不出谱系。——这就是完全意义上的“四万年交融”,不涉及语言扩张。

4.“非PN语系”

在澳洲北部1/8的面积上,占据了全澳洲90%的语言差异,然而往往会被完全忽视。

Dixon 在20世纪80年代前后主编的 The languages of Australia 系列尽管被奉为经典,但事实上仍然以PN语为主(但当时对非PN语的研究还很少,直到80年代才开始出现一些符合现代标准的语法)。

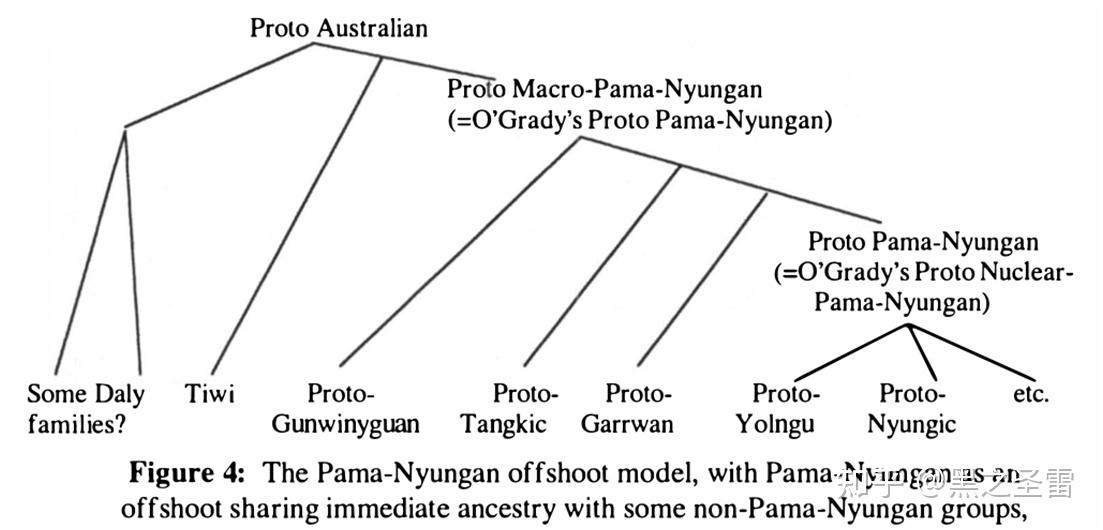

关于这些非PN语到底该如何分类,历史上有过很多版本。相比于之前提出的“耙状模型”(所有语系平级,上端没有祖语,结构像个耙)、“扩散模型”(最顶端收拢到一个共同祖先“原始澳洲语”)、两分法(“原始澳洲语”先变成“原始前缀语”和原始PN语,再分别分化出不同语系/语族),O'Grady (1979) 给出了下面这种有分离顺序先后的结构,PN语系是一类比较晚期再分化的语言:

(需要注意的是,目前一般对“PN语系”的定义实际上对应 O'Grady 给出的“ 核心 PN语系”)

总之就现阶段来看,由于非PN语的了解仍严重不足,所以构拟“原始澳洲语”是非常不现实的,Dixon 曾经构拟的版本可能有很大问题( 类型学和历史语学是貌似交集很多的两码事,也不影响他作为类型学大牛 )。

5.“巴林湖人”

讲了很多语言本体,在本章最后穿插一个人类学问题——澳洲到底有几波移民,目前还没有定论。可以看一下 ag獭 这篇文章中的第三部分,里面涉及了澳洲各地原住民的长相:

再来一遍上一篇讲过的那个笑话:

可以发现澳洲原住民普遍肤色很黑,如果按照 所谓 “白黄黑”的三分法,大概是属于“黑人”;然后再根据 所谓 “白种人在欧洲、黄种人在亚洲、黑种人在非洲”,澳洲直接被划入非洲……

不过,在澳洲大陆上(不考虑塔斯马尼亚岛)有极少数外貌很突兀的人群,特点是身材明显较为矮小。他们主要生活在昆士兰州北部凯恩斯周围的雨林中,被统称为“巴林湖人”(Barrinean),偶尔会被和非洲的“俾格米人”、安达曼群岛原住民、东南亚到巴布亚的“尼格利陀人”等泛泛地归入一类。

这些巴林湖人可能是澳洲更早一批移民,原来应该说着不同的语言,但是在PN语系扩张后被同化,这点和「班图人扩张后同化了中非的“俾格米人”,南亚人、仡台人、马波人等南下后同化了“尼格利陀人”」类似,因为体型上的差距在石器时代的战斗中足以产生明显的劣势。所以,在上面这个 所谓的 “分类”里,语学上有存在感的只有保留自身语言的安达曼原住民。( @下北泽慧音 在这个回答里提到的“‘狗’称为 dog”的 Mbabaram 正是这一类巴林湖人之一)

另外,在以丁人(Yidiny)的传说里也提到,他们的祖先从北方跨过海洋来到这里。而贡盖人(Gunggay)则是当地的原住民,被描述为“ 弱小的侏儒 ”(比前者的体重平均轻6kg),且不能听懂他们的语言,或许也能作为有多次移民的证据。当然,在殖民者到来之后,这两个部落的语言是完全可以互通的,贡盖人已经接受了PN语系的同化。

四.类型学共性

(下面的例子若不特地注明,则属于PN语系)

1.音系(与通用音译表)

I.辅音

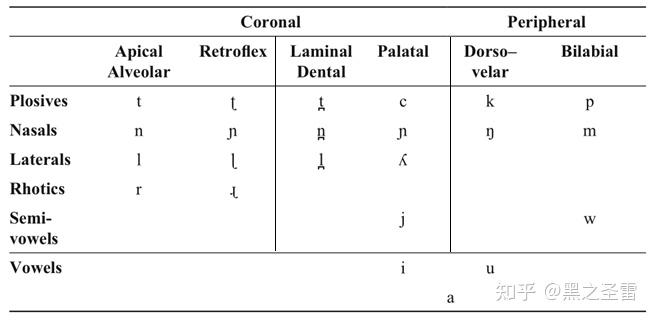

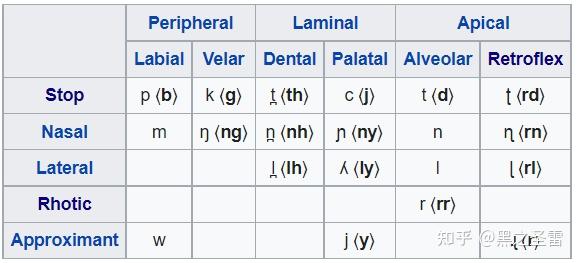

最典型的澳洲语言音系如下所示:

- 没有擦音 。尽管音位数量也不少,但就是没有擦音,极少数语言中的擦音也是从爆音弱化而来的。

- 较少有发声态对立,通常一个爆音的词首变体为清音,词中变体为浊音。

- 部位对立异常丰富 ,通常按主动发音器官分为舌尖组(龈、卷舌 [10] )、舌叶组(齿、硬腭)、边缘组(双唇、软腭)。所有语言都有边缘组爆音和鼻音、以及/w/,而舌冠组(舌尖+舌叶)会变动。不过,由于发音部位的区分过于详细,导致说话者会 禁止部位同化 发生(如不同部位的鼻音和爆音构成辅音簇时,部位不会同化)。

- 几乎所有语言都有 两个r音 ,一个是靠前的⟨rr⟩/r~ɾ/,另一个是靠后的⟨r⟩(通常是/ɻ/,也可能是/ɽ/)。

典型的正字法以瓦贾黎语(Wajarri)为例:

需要尤其注意的是,在澳洲 ⟨-h⟩ 是用来表示 齿音 的(因为英语的⟨th⟩/θ/就是齿音),但很容易看走眼当成擦音 [11] (当然再强调一次,澳洲基本没有擦音)。而卷舌标记⟨r-⟩是写在塞音字母前面的,可能会被误认为是前一个音节。以及,写一个⟨r⟩和两个⟨rr⟩是两个音。

澳洲的辅音从全球音系类型学角度来考虑都属于非常奇特的,我在这两篇笔记里就反复提及澳洲,将其和科依桑、北美西北海岸并列为三处音位库类型学上的重要地区,若历史上的阴差阳错导致消亡的话,会对语言学家探寻语言通法造成显著局限:

对于这种奇怪的音系,存在一个看似比较吸引人的理论:因为澳洲原住民存在 高发的慢性中耳炎 ,导致会 听不见高频和低频声 ,所以澳洲音系里才会避免清浊对立(浊音属于低频),也没有擦音或送气对立这样的高频音。

II. 元音

- 2/3的语言是/i, u, a/三元音系统。

- 有3种语言只有2个元音,是低元音/a/和音值较随意的/ə/。

- 元音最多能有8个。

III. 超音段

- 重音通常在词根和后缀的 首音节 ,少部分在倒二。

- 可能最早元音只在 词首有重音 的音节有 长度对立 ,但这只在大陆边缘的一些语言里保留,中间都因为相互影响扩散而消失了。另有一些语言通过别的途径发展出了长度对立。

IV. 音节组配

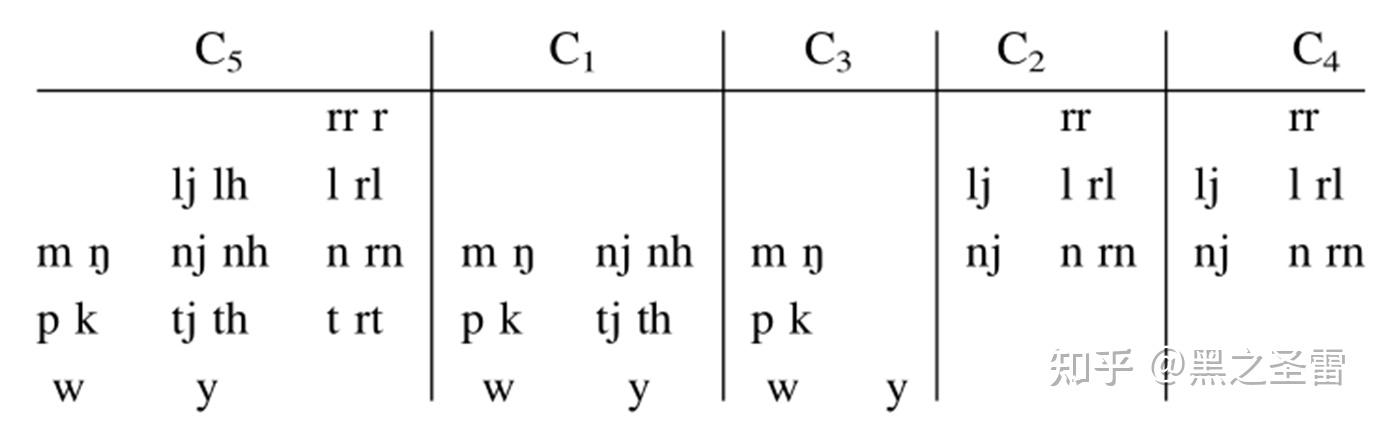

主流音节模式是 CV(C)。

很多语言的一个词至少要有两个音节,可记作 C₁VC₂C₃V(C₄) 或 C₁VC₅V(C₄),事实上只有在 C₅处( 最中间 )才允许出现所有部位,C₁ 和 C₃(音节首)对 舌尖组 有限制(两组舌尖可能合并;且 C₃ 可能连舌叶都不允许,只有边缘组),C₂ 和 C₄(音节尾)则对 舌叶组 有限制(可能合并)并经常不允许出现爆音。以马楚朱尼腊语(Martuthunira)为例:

V. 参考音译表

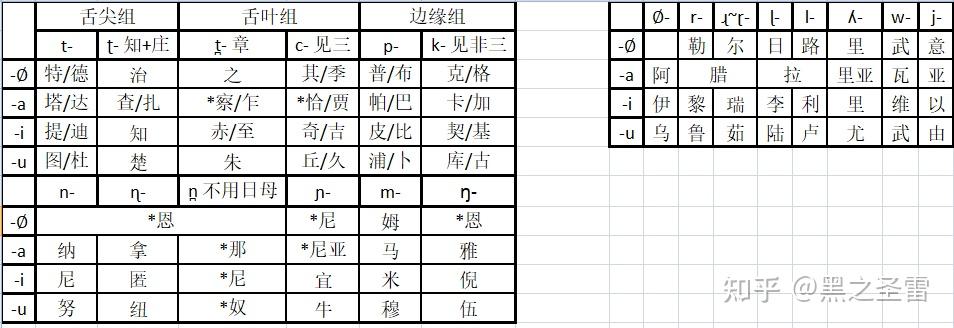

由于澳洲语言的发音部位极其丰富,这里必须要搬出同样部位丰富的 中古汉语 才能处理。所以,发音主要基于中古汉语,当和普通话差异较大时(如日母)再迁就普通话,也即会造成不少普通话里同音、但就是要用不同的字来音译不同音节的情况。

而当中古汉语里存在某音节组合、但对应的字基本不用于音译的话,则会考虑挪用别的字,并打上星号(但这只针对爆音和鼻音,因为中古汉语的近音较少,所以近音部分里强行对应的色彩就更加重)。考虑到澳洲语言的元音和音节结构较简单,下面这张表基本就够用了:

- 由于 鼻辅音极少同化周围元音 ,所以划分音节时,若后一音节的声母为鼻音,则前一开音节里的元音不需要在音译时补上鼻韵尾,比如 Nyunga /ɲu.ŋa/不用处理成“宜 永 雅”(因为并不是[ɲũ.ŋa]),而直接可用“牛雅”。但在有些存在 前鼻化辅音 的语言里,这种情况下就需要前一音节补上鼻韵尾,从而和不鼻化的辅音作区分。

- 无法顾及中古汉语的入声尾(上表中也用到了不少入声字)。当原语言有爆音韵尾时,按 -∅ 一行处理。

2.词类与形态

I. 存在“高度抽象的表类的词”

如以丁语(Yidinj)里的“buŋgu”本质上是“用于驱动整体行动的部分”,具体可指“膝盖”、“波浪”、“回旋镖的弯曲处”、“蛇行进时的弯曲”等等。——这也就导致在制作很多澳洲语言的词表时,最开始会给某个词一个 过于具象 的含义,后来才发现其实非常抽象。而有些语言里进一步发展为了 表类名词/量词 ,乃至 名词分类 标志。

同时,可以区分领属的 可让渡性 。可让渡领属能构成一个 NP 整体,属格领属者作修饰语,被领属者是中心语,若有格的要求则两者同时带格标记。不可让渡领属则是简单 并列 领属者和被领属者(或者说是整体和部分的关系),有多个被领属者则继续并列。如在以勒-约隆特语(Yir-Yoront)里,“minh”是猎物(指类/整体),“minh themthem”指丛火鸡(具体某种/部分),“minh themthem marr”是丛火鸡的毛(部分的部分)。

动词也同理,有许多语言会将抽象且表类的“简单动词”和具体的“连动词”(coverb)构成“复杂动词”。有关动词的具体分类与类型变化,以及表类名词/量词的简介,都可见这个回答:

II. “名词性的词”(nominal)

- 包括名词、形容词、代词、指示词等。名词和形容词的界限较模糊,有类似的格标志。

- 名词最重要的特点是 分裂配列系统 ,比如吉尔巴路语里名词是作通格配列,代词是主宾格配列;有些语言进一步和 数 或 人称 相关,比如单数代词三分,非单数代词是主宾格。附着代词基本都是主宾格型。注意,疑问词“谁”是代词,“什么”是名词,二者配列也不同。 @百忧 这个回答里面还提到了皮坚贾贾腊语(Pitjantjatjarra)和加米拉赖语(Gamilaraay)的情况:

- 有非常特殊的“避格”(aversive),表示对于某种事物的逃避或厌恶。

- 代词里一称和二称代词往往很丰富,区分单双复数。有些还有三数或少数(paucal,指少量的事物)。一称也往往区分包含和排除( 这里 盘点过全球区分包含性的语言)。有些体系可以考虑为 四个人称 ,详见这里:

III. 动词

- 动词往往不区分意志性(volition),比如“丢”(有意志)和“掉”(无意志)、“看向”(有意志)和“看见”(无意志)可能是同一个动词。

- 屈折动词通常严格区分及物性(作为作通格语言的要求),兼及物动词只在完全主宾格的语言里常见。连动词则不明确展现出及物与否。

- 最常见的是过去-非过去时对立。

- 命令式在有些语言里可以是零屈折形式;有些语言里和将来时标记相同,靠语调区分;有些语言会区分常规命令式和“ 持续命令式 ”(“你一直做某事!”)。另外还有目的式(purposive),表有意志的行为,或无意志但遵循本能的行为。

- 由于名词和动词的界限非常清晰,这就意味着必须通过形态上的派生来实现语义转换。动词化的手段往往是对名词或形容词加起始后缀(“成为……”)或致使后缀(“使……变成……”),这又 源自“连动词-屈折动词” 的结构,原本的屈折动词被分析为 动词化后缀 。

IV. 其它

- 没有冠词。

- 很少有介词,通常靠变格实现。

- 很少有专门的数词系统,可能只是“1、2、3、很多”。 @百忧 在这里提到,有些语言存在身体计数系统(以及我也在 这个回答 的后半部分提过新几内亚的欧克萨普敏语的情况)。

- “实际的”事物往往和其对应的“潜在的”事物有相同的词位,如一种树和用这种树烧出来的火(吉尔巴路语里的 jiman 指一种山毛榉,和用它制成的、用于钻木取火的工具)、某种动物和它的肉等等。

3.句法

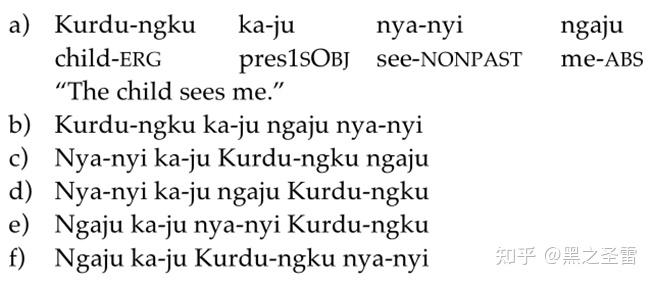

通常是非构型(non-configurational)语言,这一概念最早也正是在研究澳洲语言时提出的,因为这些语言的语序似乎极端自由,对之前的生成句法理论产生了重大挑战。

比如在瓦日皮瑞语(Warlpiri)的例句里,除了必须位于第二位的助动词 ka-ju,其它成分的位置全部可移动:

不过,非构型其实和语序自由不完全等价,非构型也包括一个短语(记作 XP) 内部 的各成分可交换位置,但整体上 XP 和 XP 之间 仍存在优势语序,AOV 和 SV 较常见(A 是 Agent 及物动词的主语,区别于 S 即 Subject 不及物动词的主语)。

而另有一些则 语序完全自由 ,XP 内部 的某成分可以出现在句中 任意 位置。往往 NP 里一部分放在动词前(通常是指示词或上面提到的“表类词”),另一部分放在动词后(通常是具体的名词或形容词)——可以理解为先描述事件的 梗概 ,再是动作,最后是动作完成后的 细节 。在这其中,有些语言中当 XP 里各成分合在一起时,只需要一个格标记,分开时才需要给每个成分分别标记;另一些则无论合并还是分开,每个都需要格标记。

4.特殊语域

这也是澳洲非常重要的特征。语域(register)通常指的是在「一种语言」内部、用于特定对话环境下的变体,比较著名的案例就比如 Labov 对于纽约英语的调查,发现阶层越靠上时说话者会越倾向于将/r/儿化,但总之通常来说不同语域之间的 差异不太大 ,认为是「一种语言」(语学定义)还是可以的。然而,澳洲往往并非如此。

常见的特殊语域有三种:

- 歌唱(并伴有对应的舞蹈等),但不是用正常语域简单地歌唱,而是往往会有 存古 的词汇(乃至音系或音节组配),和正常语域的语法也可能不同。

- 入会语,我在这个回答里介绍过。简言之,是在特定的入会仪式上,由已入会的男性与即将入会的年轻人使用。目前了解最丰富的入会语就是这里提到的得敏语(Damin),同时具有举世无双的音系。

- 避讳语,在下面这里有详细介绍。简言之,特定的亲属之间(尤其是一个男性和他的丈母娘)交流时,根本就不是像通常语言那样仅仅把 某些词汇 替换成“委婉语”(euphemism),而是要完全换一种语言,有些语言的避讳语和正常语域(尤其是实词)的差异还很大。另外,当一种语言缺乏独立的入会语时,可能也用避讳语来充当。

以及,根据很少一些记录,可能也存在“哀悼语”,用于哀悼近期去世的亲属,并称颂其美德。

结束了。事实上我本人在准备这一篇之前,对澳洲诸语的印象和巴布亚、美洲诸语的情况差不多,似乎都是「仅仅基于地域的、对数十个语系的简单粗暴的统称」,本质上就是来自亚欧大陆的凝视,内部根本没什么共性可言。——准备上一篇巴布亚时正是这种感受,差异大到想要简要介绍是不可能完成的任务。

然而随着对澳洲了解的深入,我才逐渐意识到,在这样一片极度贫瘠且气候无端的大陆上,发展出了采集狩猎社会可以达到的极致,PN语系的扩张还是个相对次要的事情,全澳洲大陆范围内无论语系的 持续长距离接触 才是最令人叹为观止的地方。但很可惜的是,这一事实的知名度实在太低了,谈起语言接触时最津津乐道的必然是阿尔泰语 盟 (许多地方仍然延续着旧的 所谓 “阿尔泰语系”之名)——澳大利亚在国际上的知名度算是相当高的了,但澳洲原住民语言的知名度却极其低,低到对于其使用者长什么样都普遍缺乏概念。

在上一篇里,我曾说过,看待大洋洲时需要从“澳新视角”切换到“巴布亚视角”,当然这里的“澳新”必然指的就是目前欧洲移民主导的澳大利亚和新西兰,并非澳洲原住民和新西兰毛利人(+莫里奥里人)。在看完这一篇之后,希望读者能从“移民视角”切换到“原住民视角”。

同系列传送:

参考

- ^ Dixon, R. M. W. et al. "Handbook of Australian Languages: Volume 2." John Benjamins (1981): 395-427.

- ^ Evans, Nicholas et al. "The non-Pama-Nyungan languages of northern Australia: comparative studies of the continent's most linguistically complex region." Pacific Linguists (2003): 3-25.

- ^ Evans, Bethwyn, Bowern, Claire. "The Routledge Handbook of Historical Linguistics." Taylor and Francis (2014): 704-725.

- ^ Bouckaert, Remco R. et al. “The origin and expansion of Pama–Nyungan languages across Australia.” Nature Ecology & Evolution 2 (2018): 741-749.

- ^ 之前我曾用过「尼永雅」这个名字,但后来发现澳洲普遍情况是鼻辅音极少同化周围元音,所以用「永」来强调鼻化元音其实没什么意义。至于汉语互联网上可能会搜到的所谓「尼翁加」之类的,纯属把字母组合⟨ng⟩/ŋ/当成了/ŋg/,肯定不对……(而「恩永加」就更不对了)

- ^ 严格来讲是语言和地理挂钩,因为一个人生在与某语相关的某地,所以才属于某个部落;而不是因为其说某语,所以属于某部落。

- ^ 不过可能存在另一支跳岛路线,从巴厘岛向东南方向来到了澳洲金伯利海岸(西北角),并没有从北部跨越新几内亚。

- ^ Boretzky, Norbert. "The Indo-Europeanist model of sound change and genetic affinity, and change in exotic languages." Diachronica 1(1) (1984): 1–51.

- ^ Ellison, Mark and Luisa Miceli. "A cognitive model of contact-induced differentiation." Paper presented at the annual meeting of the Australian Linguistic Society, Perth (2012).

- ^ 注意,“卷舌音”其实包含了好几种具体的舌位状态,这里指的是舌尖向上卷起的“卷舌”。而我本人母语里的卷舌音是舌尖插入下齿槽、且舌叶向上向前卷起的,所以至少我本人以前就对卷舌音的定义有过困惑……

- ^ 另外也有一些这种用法,比如东苏丹语系的丁卡语。