如何评价电影《上帝之手》?

13 个回答

星期五言: 2021年底欧美上映的这部《上帝之手》,从风格上算是较纯粹的意大利艺术片了,你能从导演的拍摄手法上看到明显的费里尼、安东尼奥尼的影子。

而费里尼与安东尼奥尼,在我看来,几乎可以当成研究意大利电影乃至欧洲电影的坐标。只是两位大师多半作品已过近半世纪,加之其电影晦涩、天马行空、反故事的特点,让活在当下看惯主流美式电影的观者很难融入其中,体味其美。

如此看来,这部《上帝之手》倒能起到抛砖引玉之功效,引领我们进入电影的另一番田地。

文:太虚宫

编辑:Mr.Friday

图片:网络/视频截图

一、反故事与自传体

像是很多欧式艺术片一样,《上帝之手》带有很强烈的个人自传色彩,但要知道,它完全区别于美式自传电影(如《阿甘正传》、《我是山姆》、《胡佛传》之类)——后者往往目的是让看者对主角产生认同感,从而让电影故事更具吸引力(或者说美式自传电影更具戏剧性);而前者往往是借个人视角传递某种情绪或意识,从而带出某个时代环境来(或者说它更具现实主义)。注意,这个“个人”的“主角”概念很模糊,甚至他(她)只是“群戏”里的一员。

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

从叙事角度,《上帝之手》讲述了一个男孩儿的青春期成长过程,在这个过程里,有他的家事,有他的青春期冲动,有他经历的奇闻异事……显然,他是整部电影的轴线。

但这一视角绝不是单一的,电影叙事角度随时会游离到他的姨妈姨夫身上,游离到他父母身上,游离到他的哥哥身上……因此看这种电影有点像看“清明上河图”那种散点透视画一般。说好听了它有着纪录片般的真实感,说不好听它像流水账作文或散文,很难让看惯了类型片的观众集中精力不跑神儿。

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

当然,好的散文从来都是行散而神不散,这也是费里尼或安东尼奥尼之类导演的过人之处。

那些看似杂乱的情节背后藏着导演独特的电影语言创新、严肃的价值观以及犀利的社会批判

。

二、严肃与晦涩

这里的严肃指的是导演对电影创作的态度(即便电影看似滑稽荒诞);晦涩则是针对电影情节背后所隐藏的导演观点、视角、以及世界观而言。

* 我们举例来说:

电影的前半段有一出家庭聚会的戏——七大姑八大姨凑到一起,围着一个大桌子,你一句我一句、东一句西一句的瞎扯、闲聊、插诨打科…

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

这像是纪录片拍摄手法,你根本找不到什么主题,找不到什么戏剧张力和故事情节,更何况他们语速很快,开的还是那不勒斯式的方言玩笑,折让人甚至连他们的笑点都摸不到。

但导演那精准的节奏把控以及细致的镜头调度预示着那绝不是闲来之笔——站在全片高度你方才知道,这场戏就像是一本家谱素描——从微观来说,通过那些闲话瞎扯,你能了解每个人的性格,而每个人的性格最终又被整合到了一个大家族之下,从而延伸到宏观上的认知——进而你能感受到意大利中产贵族的堕落与分裂。

* 再举一例:

电影中后段出现了一出看似乱伦的戏——在男孩儿痛失父母后,年迈的男爵夫人敲开了他的门,带其回到自己卧房,随之,发生了一场匪夷所思、光怪离奇的床戏。

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

所谓匪夷所思,是因为谁都想不到一个孤僻的,足有六七十岁了的贵族寡妇会勾引一个乳臭未干的男孩儿上床;所谓光怪离奇,是指在这场床戏过程中男爵夫人跟男孩说的那些奇怪的话(自然不是调情的话,在此不述)。这让这场“床戏”看起来十分晦涩,不知所以然。

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

如果我们看惯费里尼式、安东尼奥尼的电影,便不难意识到这种戏里一定藏着隐喻与象征;而如果我们再能把这场戏的人和物抽象成传统、过去、释放、俄狄浦斯情结之类概念,结合男孩儿的遭遇、处境与所处年龄段,就不难从“男孩儿与老妇人做爱”这场戏的表象下解读处其它的东西。

类似以上两例戏份在电影中随处可见,这便是费式、安式乃至意大利式艺术电影的特点之一。

三、致敬与魔幻

不可否认,导演在这部电影里向费里尼致敬的情怀色彩显露无疑——比如说电影开篇公交车站一出戏,那人物表情,那场景色调让我立马想起了《八部半》的开篇;那不勒斯教堂外大街上的群拍让我想起了《甜蜜的生活》;更别说演员海选那场戏里的那些奇形怪状的人,让我想到了《罗马风情画》;而男孩儿对姨妈的性感之迷恋,让我想到了《阿玛尔的》里的“巨乳”…

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

所有这一切致敬戏份,构成了此片的魔幻色彩,那种魔幻不是科幻片式的超现实主义,但似乎又比那种魔幻现实主义文学更离奇,这便是电影独到的地方。

你当然可以说《上帝之手》从某种角度是一种对大师的模仿,但要知道,镜头可以拷贝,可感觉和效果是拷不出的,这也是本人在观看此片时兴奋着迷的原因所在。

▲ 《上帝之手》剧照(2021)

四、后续

2022春节刚过,远在西方,意大利导演保罗·索伦蒂诺的新片《上帝之手》再次上榜奥斯卡“最佳国际电影”名单。比起《贝尔法斯特》、《驾驶我的车》的上榜率与热宠,这部充满魔幻现实主义的意大利片绝对算是冷门了(这里之所以拿《贝尔法斯特》、《驾驶我的车》两部电影对比,是因为它们都属于欧式反故事片),但要知道,有些导演和电影压根就不需要拱奥斯卡这个圈子去证明,奥斯卡获奖电影也代表不了电影的最高境界。(非但代表不了,它的评奖机制有时还会限制创作者的思维和想象力)

《上帝之手》作为奥斯卡体系下的入围影片无疑是个另类,我不觉得它能拿什么大奖,但至少它会用其艺术电影的纯粹,去映照其它电影的混搭与不纯粹。

▼▼▼ 往期相关文章,你可能会喜欢:

你不能说马拉多纳的坏话,批评他就是在批评上帝,你无法批评上帝,因为上帝高于一切。马拉多纳在我们那不勒斯人内心中,甚至比上帝还重要。——纪录片《马拉多纳》,阿斯弗·卡帕迪尔导演

当索伦蒂诺2014年凭借《绝美之城》荣获奥斯卡最佳外语片时,他在获奖感言里感谢了四个人:费德里科·费里尼、托尔金、马丁·斯科塞斯和 迭戈·马拉多纳 。而在他最新的作品《上帝之手》里,我们终于可以领会到阿根廷人对于这位那不勒斯导演的巨大影响。索伦蒂诺承认,这是一部自传性质的作品。在电影里,少年法比托为了去看那不勒斯对阵恩波利的比赛而离开了自己的父母,然而他们却因一氧化碳中毒而双双离去。当然,这一定不是索伦蒂诺记忆的全部。这部电影更可贵的,是对于那不勒斯这座城市精准的刻画,而这样的刻画又与马拉多纳紧紧相连。

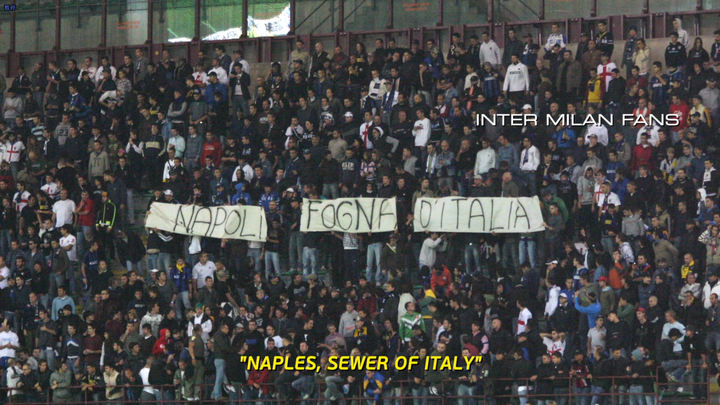

意大利的经济在上世纪80年代迎来发展,而经济的繁荣体现在足球上。1982-1990年,意甲球队5次闯入欧冠决赛,AC米兰甚至在88-89、89-90赛季完成两连冠;在欧洲联盟杯的赛场上,那不勒斯、尤文图斯和国际米兰垄断了1989-1991年的冠军。得益于80年代初的经济腾飞,意甲能够买入大量大牌球星,联赛的吸引力也越来越强。

但,意大利的经济发展从来就不是一个均衡的状态。相对而言,北方的发展是比南方要好的。这也就解释了为什么在参与欧洲赛事的意甲球队中,只有罗马和那不勒斯来自南部,其余的均为北部球队。“屎一样的那不勒斯!得了霍乱的那不勒斯人!“”哦,维苏威火山,用岩浆淹没他们吧!“这是1985年11月在尤文图斯对阵那不勒斯的意甲联赛里,尤文图斯球迷打出的标语。

当时,那不勒斯城是一个负债累累的城市,有人称之为”欧洲最贫穷的城市“。与此同时,失业和犯罪突出的顽疾也挥之不去。1984年,马拉多纳以690万欧元的天价转会费加盟那不勒斯,彼时那不勒斯还是一支在降级边缘徘徊的俱乐部。他的到来让整座城市陷入了疯狂。随后,他几乎以一己之力带领那不勒斯拿下了意甲冠军、欧洲联盟杯冠军、意大利杯冠军和意大利超级杯冠军。他就是这座城市的上帝。

写到这里,似乎马拉多纳对于这座城市的意义已经揭晓。然而,在索伦蒂诺的眼里,他以一种悲伤的眼光投射自己的青年时代,也重新审视了这座”上帝之城“。

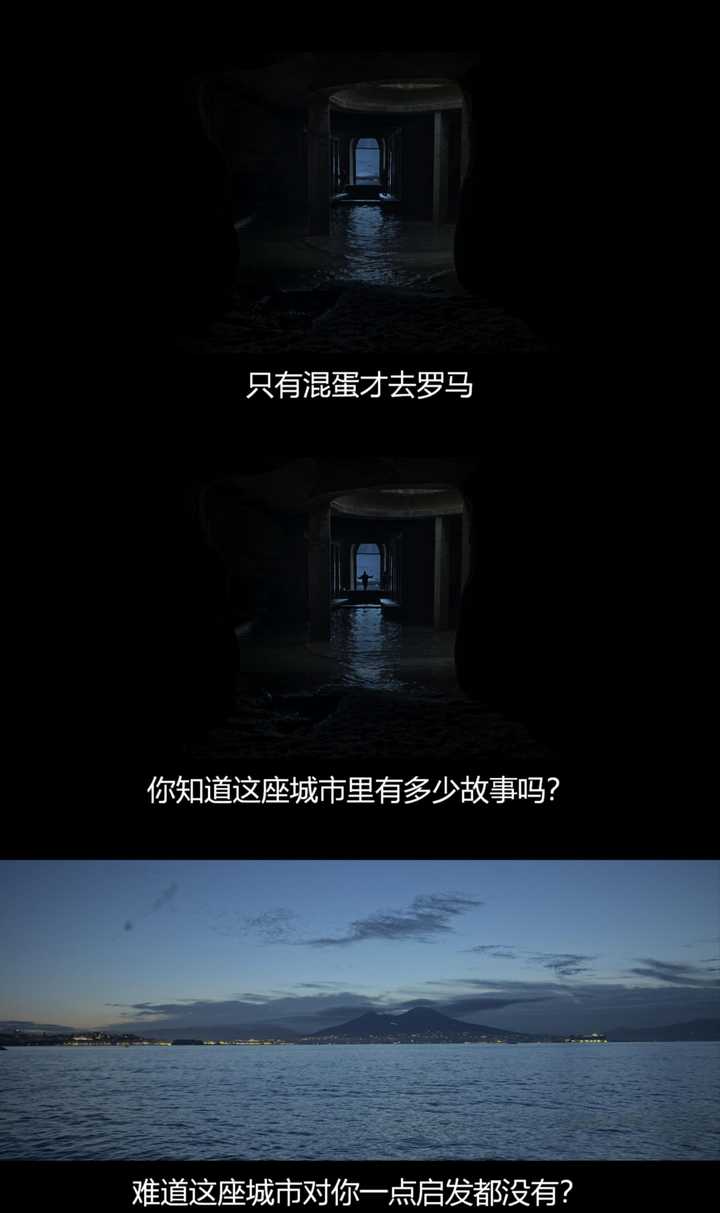

前半部分,我们似乎没有看到经济衰退给这座城市带来的影响:里面的人物还是该吃吃该玩玩,倒是和索伦蒂诺的电影一脉相传。直到最后,男主角要前往罗马学习电影,在离开之际他重新观察自己生长的城市,悲伤的情绪才显露出来。他问哥哥,爸爸妈妈都不在了,我们必须想好下一步该干什么。他哥哥说, 我不想再想了。我想要朋友,想要快乐 。男主角与大导演表露自己的内心和志向,那导演却说, 你知道这座城市里有多少故事吗?难道这座城市对你一点启发都没有? 这个时候,喃喃自语的男主角,更像是四十年之后的索伦蒂诺在男主角身上的投射。从刚开始的稚嫩到后来逐渐成熟,法比托似乎看穿了这座城市的本质,看清了人们无限享乐背后的悲凉;但当他重新理解这座城市给他带来的影响,他才意识到,这种不可更改的永恒的悲伤,已经成为了所有那不勒斯人的一部分。在如此悲伤的底色之下,马拉多纳之于这座城市的意义,就不仅仅是足球的”上帝“这么简单了;他真的和上帝一样,给予人们欢乐,让人们忘记自己的烦恼。因此,电影里每一次那不勒斯人的尽情狂欢,都蕴含着如今的索伦蒂诺对于家乡这座上帝之城,以及那里的人们的悲悯而关切的目光。

索伦蒂诺还在《上帝之手》里讲述了自己的成长故事,既包含对社会、对人性的洞察,也有关于性启蒙的思考。伴随着这些独一无二的成长记忆的,是索伦蒂诺写给那不勒斯的挽歌。当衰落不可避免地来临,当马拉多纳有一天终将离开那不勒斯,那里的人们选择了沉浸在光芒之中狂欢,这就是这座上帝之城迷人而悲伤的内涵。