董重光:世界三皇五帝十纪与中国上古历朝年代通考【4】【附:说文解字、康熙字典等在线工具书】

上几篇连载:

【相关几篇文章:】

----------------------------------------------------------------------------------

董重光:世界三皇五帝十纪与中国上古历朝年代通考【4】

(接上文)

第三节 十纪之名及历氏考

一、第一纪九头纪

㈠纪名与人皇氏

《汉唐地理书钞》辑《荣氏遁甲开山图》云:“人皇兄弟九人,生于刑马山,身有九色。”

《拾遗记》 卷一 :“昔者人皇蛇身九首,肇自开辟。于时日月重轮,山明海静。自尔以来,为陵成谷,世历推移,难可计算。” 十纪开辟始于人皇氏,人皇氏兄弟九人,其年代比之于地质变化,可见其时间相当长,不是一般历史的时间概念。

宋罗泌撰《路史·前纪二·中三皇纪·九头纪·泰皇氏》:“地皇氏逸,于有人皇。九男相像,其身九章,胡洮龙躯,骧首达腋。出刑马山提地之国。相厥山川,形成势集,纔为九州岛,谓之九囿。别局一方,因是区理,是以后世谓居方氏。太平元正,肇出中区。驾六提羽,乘云祗车,制其八土,为人立命守一,得妙,人气自正。爰役风雨,以御六气。昭明神灵,光际无臬。挻挏万物,无门无毒。以叶言教,为天下谷。廸出谷口,还乘青冥,覆露六幕,罔不承命。道褱高厚,何德之僣。其所付异,与人天参,离艮是仇。有佐无位,主不虚王,臣不虚贵。政教君臣,所自起也;饮食男女,所自始也。当是之时,天下思服。日出而作,日内而息,无所用已,颓然汔终。为世之日,两皇并隆。……注: [5]见《三坟》。又《雒书》云:‘人皇出于提地之国,兄弟别长九州岛,已居中州以制八辅’,则九州岛肇此分矣。今石【石隶】有九皇里,非一所也。”(《四库全书》本,下同)

《康熙字典》“戌集下-页字部”:“头——

〔古文〕??《唐韵》度侯切《集韵》《韵会》《正韵》徒侯切,??音投。

《释名》头,独也,于体高而独也。又古者谓一人为一头。

《春秋元命苞》十纪,其一曰九头纪,卽人皇氏。人皇兄弟九人故也。”

上古时代以一人为一头,所以,人皇兄弟九人,就称为九头。由于十纪始于人皇氏,因此,十纪的第一纪就称作九头纪。

---------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】《康熙字典》里的“头”字

頭 《康熙字典》

〔古文〕 【唐韵】度侯切【集韵】【韵会】【正韵】徒侯切, 音投。【说文】首也。【礼·玉藻】头容直。【释名】头,独也,于体高而独也。

又古者谓一人为一头。【春秋元命苞】十纪,其一曰九头纪,卽人皇氏。人皇兄弟九人故也。

又【仪礼·士相见礼】贽,冬用雉,夏用腒,左头奉之。【注】头,阳也。【疏】执禽者左首。雉以不可生服,故杀之。虽死犹尚左,以从阳也。

又人名。【左传·僖二十四年】晋侯之竖头须,守藏者也。【注】竖,小吏,名头须。

又药名。【本草纲目】百头,贯众也。一名鸱头。【陶弘景曰】叶似大蕨,毛芒似老鸱头。

又【唐韵】【正韵】古音徒。【古诗】东方千余骑,夫壻居上头。何用识夫壻,白马从骊驹。【王延寿·鲁灵光殿赋】上纪开辟,邃古之初。五龙比翼,人皇九头。

又与兜通。【山海经】讙头国。【注】讙兜,尧臣,有罪投南海而死,帝怜之,使其子居南海而祠之。【博物志】作讙兜国。

© 汉典

----------------------------------------------------------------------------------------------

【这里有两个《康熙字典》的在线查询网址:】

【1】【下面这个网址功能更全,比如:点击可查询「头」 这个字在各种工具书中的解释:】

头_汉字「头」的拼音_头的解释_头什么意思_头念什么 - 国学大师

比如:点击可查询「头」 这个字在各种工具书中的解释:

【 60种工具书 】

试举几例,可查询这个:

点击:

康熙字典 (标点) 第1397页

就可查看到如下页面:

再举一例,可查询这个:

「头」在 《汉字字源 字源解析1》 中的解释:

「头」在 《汉字字源 字源解析2》 中的解释:

以“头”字为例,还可查询“头”字的各种书法字体:

点击: 金文编字典 颂颜头页

可查询到如下页面:

再如,

可查询到如下页面:

最后再举一例,可查询这个:

点击: 首页 > 汉语字典 > 字形演变 > 头【 书法字典 】【 象形文字典 】

就可查看到如下页面:

总之,在以上这个在线网站里,一个汉字,就可查询许多:

【2】【下面是另一个网址,功能、所涵盖的古籍工具书等方面,不如上一个全面、完善,但也可一用(作为简易版):】

比如,它的页面是这样的:

可点击查询: 《说文解字》里的“头”——“頭”

首也。从页豆声。度矦切

『说文解字注』

也。各本作,今正。小篆作,说文据小篆为书。故叙曰:今叙篆文合以古籒也。汉人多用不用者,自系一时相习而然。许造字书则有定体。下曰:头也。头下曰:也。是曰注。礼记曰:头容直,头颈必中。从。以䭬为冣重。故字多从。豆声。度侯切。四部。

© 汉典

【3】【此外还有一个汉字查询工具,是更为简化、现代版本的,可供快速使用(是网友自行汇编整理的汉字释义,感谢他们的辛苦费心;但毕竟不如前两个网址经典、权威,使用时请审慎):】

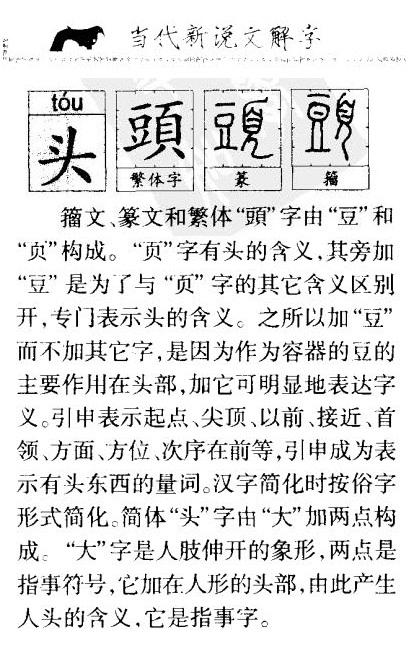

试举一例,对于“头”字的查询,页面如下(把页面里的图文内容一键粘贴到此处):

头

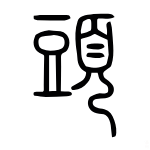

字形演变

字源解说

豆

,既是声旁也是形旁,表示圆鼓状的盛器。

頭

,金文

( 豆,圆鼓状的盛器 )

( 頁,首 ),比喻圆鼓状的、容纳了感受与思维器官的脑部。 造字本义:名词,容纳脑组织的脑袋瓜,头颅 。篆文

承续金文字形。隶书

将篆文字形中的

写成

。俗体隶书

另造“大”

(人)加两点指事符号

(等同)的指事字,表示代表了人的本质的人体器官。简体楷书

采用俗体隶书字形。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》:

頭,首也。从頁,豆聲。

附二 白话版《说文解字》

:头,人首。字形采用“页”作边旁,“豆”作声旁。

引申线索

词汇分类

①本义:名词:脑袋瓜,头颅

。 头顶 头角 头发 头颈 头脑 头脸 头颅 头面 头目 头皮 头尾 头家 头领 头头 头子 头巾 头盔 头套 头饰 头疼 头痛 头像 头重脚轻 / 分头 老头 手头 梳头 剃头

頭

,首也。——《说文》

苞

头

者,神所居。——《春秋 • 元命》

头

容直。——《礼记 • 玉藻》

左

头

奉之。——《仪礼 • 士相见礼》

杀人者刎

头

。——《公羊传》注

头

发上指。——《史记 • 项羽本纪》

王购子

头

千金。——晋 • 干宝《搜神记》

系向牛

头

充炭直。——唐 • 白居易《卖炭翁》

举

头

望明月。——唐 • 李白《静夜思》

②名词:顶端,末端

。 / 笔头 绳头 枝头 村头 山头 田头 东头 西头 两头

既登峰

头

。——《徐霞客游记 • 游黄山记》

暮至黑山

头

。——明 • 张溥《五人墓碑记》

船

头

坐三人。——明 • 魏学洢《核舟记》

③名词:起点,终点

。 头绪 头头是道 / 从头开始

④词缀:名词后缀

。 / 骨头 罐头 苗头 木头 念头 舌头 石头 后头 里头 前头 上头 外头 看头 听头 甜头

路转溪

头

忽见。——宋 • 辛弃疾《西江月》

惶恐滩

头

说惶恐。——宋 • 文天祥《过零丁洋》

溪

头

卧剥莲蓬。——宋 • 辛弃疾《清平乐 • 村居》

⑤形容词:第一的,领先的,在前的

。 头筹 头等 头伏 头路 头牌 头马 头雁 头羊 头年 头晌 头天 / 先头 先头部队

⑥量词:只,匹

。 / 一头蒜 一头羊

潭中鱼可百许

头

。——唐 • 柳宗元《至小丘西小石潭记》

以一

头

进。——《聊斋志异 • 促织》

(以上就是这个在线字典对于“头”字的所有释义了。)

--------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

民国缪凤林《中国民族由来论》“二、辨巴比伦说” 云:1866年,英国且尔曼著《中国民族由来论》说巴比伦与中国“文字语言相同者,如十纪计算法,天皇十三头、地皇十一头,各一万八千岁。天皇二十三万四千年,地皇十九万八千年,总年数四十三万二千年。(巴比伦以此计算大洪水以前诸王之年数)十纪之第一期者,九人治世(中国有九头纪),此五纪(中国有五龙纪),又Sumir(中国循蜚纪),Dintirki(中国因提纪),Tamdin即波斯湾之北(中国禅通纪),Ur-bau(中国伏羲),十二月名称之符号,十二支名之符号(《尔雅》《史记》所称者)等是也。巴比伦之楔形文字,一变而为画卦。”(吉林文史出版社,2002年12月,李学勤、张岂之主编《炎黄汇典·文论卷》第37页)“十纪之第一期者,九人治世”,就是九头纪。

《路史·卷二·前纪二·中三皇纪·九头纪》:“摄提三,是谓五十九姓纪[6]。太史公言‘九皇氏没,六十四氏兴。六十四氏没,而三皇兴’是也。谓六十四氏,盖并五姓而言。而所谓三皇者,乃合雒之三姓也,在汉皆饩。原注:[6]孟诜《锦带前书》谓之括提纪,或作‘提揵’、提犍皆非,盖摄提首纪尔。”

明陈士元撰《荒史》卷一:“摄提本纪 按……太史公云:九皇氏没,六十四氏兴;六十四氏没而三皇兴。”(《四库全书存目丛书》史部 第23册 别史类)

九皇氏即人皇氏九人,属于十纪的第一纪。六十四氏,则来源于十纪的第二纪五龙纪的五龙氏,加上摄提纪的五十九姓。人皇氏又名九皇氏。

《史记·秦始皇本纪》:“臣等谨与博士议曰:‘古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。’”泰皇即人皇。

《史记·孟子荀卿列传》云:邹衍“先列中国名山大川,通谷禽兽,水土所殖,物类所珍,因而推之,及海外人之所不能睹。称引天地剖判以来,五德转移,治各有宜,而符应若兹。以为儒者所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州岛,禹之序九州岛是也,不得为州数。中国外如赤县神州者九,乃所谓九州岛也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。”

朱彝尊撰《经义考》卷二百六十四引《河图括地象》:“有太极,是生两仪,两仪未分,其气混沌,清浊既形,伏者为天,偃者为地,天不足西北,地不足东南,西北为天门,东南为地户,天门无上,地户无下。天有五行,地有五岳。天有七星,地有七表。天有四维,地有四渎。天有八气,地有八风。天有九道,地有九州岛。东南神州曰晨土,正南卭州曰深土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰开土,正中冀州曰白土,西北柱州曰肥土,北方纟少八州曰成土,东北咸州曰隐土,正东扬州曰信土。八极之广,东西二亿三万三千里,南北二亿三万一千五百里,夏禹所治四海内,地东西二万八千里,南北二万六千里。昆仑者,地之中也,有柱焉,其高入天,即所谓天柱也。高万一千里,围三千里有五城十二楼,出五色云,五色流水,其泉南流入中国,名曰河也。东南地方五千里名神州,中有五山,帝王居之,地下有八柱,柱广十万里,有三千六百轴互相牵制,名山大川,孔穴相通,昆仑之山,为地首,岐山为地乳,桐柏为地穴,熊耳地之门也。鸟鼠同穴,地之干也。汶山井络也,太行天下之脊也。”

人皇是始区分大九州岛。

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“地皇君后共有十纪。其一曰九头纪。是曰泰皇氏,亦曰人皇氏,姓恺,名胡洮,字文生。人面龙身,生于刑马提地之国。兄弟九人,驾六羽,乘云车,出谷口,依山川土地之势,裁度为九州岛,而各居其一方,亦曰居方氏。兄弟合四万五千六百年。”

《三坟·太古河图代姓纪》:“天下群居,以类相亲,男女众多,分为九头,各有居方,故号居方氏。”头是用于邃古神人的数量词。

清陈梦雷《古今图书集成·明伦汇编皇极典帝纪部》“帝纪部汇考一·上古”:“人皇氏本纪 按刘恕《外纪》:人皇氏一姓九人,继地皇氏以治,相厥山川,分为九区,人居一方,故又曰居方氏。当是时也,万物群生,淳风沕穆,主不虚王,臣不虚贵,政教君臣所自起,饮食男女所自始,亦号九皇氏。”

人皇,一作人皇氏,号九皇、九皇氏,又号泰皇、泰皇氏。姓恺,名胡洮,字文生。于世界大九州岛各以洛书方位居一州,故亦号居方氏。

《世本集览》第一册:“ 皇古一 盘古 初三皇 天皇十三头 地皇十一头 提地人皇之先 人皇九头三十二世 蜀山氏之先 五龙五姓一世 摄提五十九姓三十五世 合雒三姓三世 连通六姓二世 序命四姓三世 ”。(王梓材撰本)

《史记·秦始皇本纪》:“臣等谨与博士议曰:‘古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。’”

《广雅·释天》引《元命包》说:“天地辟设,人皇以来,至鲁哀公十四年,积二百二十七万岁,分为十纪。分为十纪:九头、五龙、摄提、合雒、连通、序命、循蜚、因提、禅通、疏讫”。“二百二十七万岁”误(详见“第二章 十纪年代考”),当为三百二十六万七千岁。

宋罗泌撰《路史·前纪二·中三皇纪·九头纪》:“其一曰九头,是为一姓纪,则泰皇氏纪也[1]。

原注——[1]秦丞相绾曰:“古有天皇、有地皇、有泰皇,泰皇最贵”,贵者,非贵于二皇也。以其阜民物备、君臣政治之足贵也。按孔衍《春秋后语》泰皇乃人皇,张晏云:“人皇九首韩敕”,《孔庙碑》云:“前开九头,以叶言教”,是也。泰皇,即九头纪。旧记不之知,尔《真源赋》云:“人皇厌倦尘事,乃授箓于五姓”,知为九头纪也。韦昭亦云:“人皇九人,所谓九皇”。然《鹖冠子》所称九皇,则又非此。至董仲舒《繁露》乃推神农为九皇,异矣。”(《四库全书》本)

十纪之第一纪九头纪始于人皇。

㈡人皇氏的世代

三十二世——

《世本集览》第一册:“ 皇古一 盘古 初三皇 天皇十三头 地皇十一头 提地人皇之先 人皇九头三十二世 蜀山氏之先 五龙五姓一世 摄提五十九姓三十五世 合雒三姓三世 连通六姓二世 序命四姓三世 ”。(王梓材撰本)

《三坟·太古河图代姓纪》:“太古之人皆寿,盈易始三男三女,冬聚夏散,食鸟、兽、虫、鱼、草、木之实,而男女构精,以女生为姓。……天下群居,以类相亲,男女众多,分为九头,各有居方,故号居方氏。没,生子三十二世,强弱相迫,欲生吞害。中有神人,提挺而治,故号提挺氏。提挺氏生子三十五纪,通纪七十二姓,故号通姓氏。”

居方氏即人皇氏,九头纪的人皇氏苗裔传世三十二世。

人皇氏兄弟九人,共治化四万五千六百年,传三十二世。

据研究,人皇时代属于后天人神时代,地球人类平均寿命在3万岁以上。(详见拙作网文 《宇宙全史年表》 )人皇以后人类平均寿命有所减少。

今一纪为326700年,

326700年-45600年=281100年,

281100年÷32世=8784年,也就是平均每世代8784年。

8784年,相当于人皇氏时代神人寿命的三分之一左右,所以,人皇氏之苗裔在九头纪传三十二世是合理的。

六十五代——

《佛祖历代通载》卷第二:“人皇氏。一身九头。韦昭曰兄弟九人。泰阳、天英、天任、天柱、天心、天禽、天辅、天冲、天芮、天蓬,分治九州岛。帝王甲子云。‘四千五百年。’人皇六十五代。四万五千六百年。”

六十五代来源于:

人皇氏1姓+五龙氏5姓+摄提纪59姓=65姓。

人皇六十五代是后世之人以姓淆纪,由九头纪至摄提纪的姓数相加而得。

一百五十六代——

《混元圣纪》卷之一:“人皇《春秋纬》作九头纪老君下降为师,号盘古先生。《三五历纪》云..天地混沌如鸡子,盘古生其中。天地开阙,盘古在其中,后乃有三皇。此三才之始也。唐纪云..巳输青海之年,又离青海之岁。二圣既理,四表生光。我太上老君博施济众,与人皇为师,三百六十之川初分血脉,一万五千之策乍配偶奇,三丢三乙之神离胎于水木,六丙六辛之将出孕于火风,一百五十六代,四万五千余年,始称通玄天师,再号金阙帝君,三名盘古先生。”

由于后世的不相信太古人的寿命那么长,所以就把人皇氏的治化年与传世之代混淆在一起。并且还把六十五代讹传为一百五十六代。

一百五十世——

唐司马贞《史记·补三皇本纪》曰:“人皇九头,乘云车,驾六羽,出谷口,兄弟九人,分长九州岛,各立城邑,凡一百五十世,合四万五千六百年。”一百五十世,则是一百五十六代的缺字讹传。

据此,人皇之际,在距今三百多万年前,是十纪之第一纪。自人皇氏始,区划世界成大九州岛,人皇氏兄弟九人分长九州岛。头者,首也,长也,以是之故,第一纪名九头纪。

人皇氏,号九皇氏、泰皇氏,亦号居方氏。简称人皇、泰皇、九皇。

九头纪,又名一姓纪、泰皇氏纪。

九头纪人皇氏四万五千六百年,传三十二世。

人皇氏治世:元年前3276480年~前3230881年。

三、第三纪摄提纪

宋罗泌撰《路史•卷二•前纪二•中三皇纪•九头纪》:“摄提三,是谓五十九姓纪[6]。太史公言‘九皇氏没,六十四氏兴。六十四氏没,而三皇兴’是也。谓六十四氏,盖并五姓而言。而所谓三皇者,乃合雒之三姓也,在汉皆饩。原注:[6]孟诜《锦带前书》谓之括提纪,或作‘提揵’、提犍皆非,盖摄提首纪尔。”提犍是提揵的字形讹传。提揵后又称为提挺。

明陈士元撰《荒史》卷一:“摄提本纪 按……太史公云:九皇氏没,六十四氏兴;六十四氏没而三皇兴。”(《四库全书存目丛书》史部 第23册 别史类)九皇氏即人皇氏九人。六十四氏,是十纪的第二纪五龙纪的五龙氏,加上摄提纪的五十九姓。

《佛祖历代通载》卷第二:“摄提纪七十二姓。在位六十四万九千五百二十年。始分昼夜日时月朔。月为玉兔虾蟆。金乌三足。出扶桑没咸池也。”

因为十纪的每一纪年代数是相等的,最多只有三十多万年,所以,“摄提纪七十二姓。在位六十四万九千五百二十年。”是肯定错误的。这也是造成《路史》《世本集览》错误十纪体系的原因之一。

六十四万九千五百二十年,649520年÷2=324760年,

324760年,接近于十纪每一纪的326700年数。

所以,六十四万九千五百二十年,应该是五龙纪加上摄提纪的年数。

而七十二姓之数,则是摄提、合雒、连逋、叙命四纪之合数。

摄提59姓+合雄3姓+连逋6姓+叙命4姓=72姓。

摄提纪七十二姓,本来的意思应该是:叙命纪至摄提纪七十二姓。由此也可以基本证明六十四万九千五百二十年,是五龙纪加上摄提纪的年数。

《路史•前纪二•九头纪•泰皇氏》:“叙命六,是谓四姓纪[13]。驾六龙而治[14]。原注:[13]克以命叙而通之也[14]赋云:‘五姓后付,七十二姓,驾六龙而治天下’。七十二姓者,摄提、合雒、连逋、叙命之四纪也。然云‘次传五龙氏,又以六姓纪为后,五姓次传叙命纪,合一百一十万七百五十年至遂人’,则妄矣。”

《三坟•太古河图代姓纪》:“居方氏。没,生子三十二世,强弱相迫,欲生吞害。中有神人,提挺而治,故号提挺氏。提挺氏生子三十五纪,通纪七十二姓,故号通姓氏。”提挺氏生子三十五代,即摄提纪三十五世。

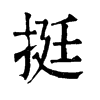

《康熙字典》“卯集中-手字部”:“挺——《唐韵》《正韵》徒鼎切《集韵》《韵会》待鼎切,??音艇。读若庭上声。《说文》拔也。《广韵》挺出也。《吴语》挺铍搢铎。《前汉?师丹传》挺力田。注:特拔异力田之人,优宠之也。《晋书•宣帝纪论》以天挺之资,应期受命。又直持也。又宽也。”

五龙以降,人类开始强弱相迫,欲生吞害。中有神人,提挺而治,故号提挺氏。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「挺」

【卯集中】【手字部】

【唐韵】【正韵】徒鼎切【集韵】【韵会】待鼎切, 音艇。读若庭上声。【说文】拔也。【广韵】挺出也。【吴语】挺铍搢铎。【前汉·师丹传】挺力田。【注】特拔异力田之人,优宠之也。【晋书·宣帝纪论】以天挺之资,应期受命。 又直持也。 又宽也。【礼·月令】仲夏挺重,囚益其食。 又引也。【前汉·刘屈牦传】挺身逃亡其印绶。【注】独引身而逃难也。 又县名。【前汉·地理志】胶东国挺县。

又【集韵】【韵会】 他顶切,音珽。读若㕔上声。直也。【左传·襄五年】周道挺挺,我心扃扃。【前汉·盖宽饶传】君子直而不挺,曲而不诎。 又荔挺,香草名。【礼·月令】仲冬荔挺出。【注】马䪥也。 又与脡通。【仪礼·乡飮酒礼】荐脯五挺。【注】挺犹膱也。

又【唐韵】特丁切【集韵】【正韵】唐丁切, 音庭。挺县别音。

又【集韵】丈梗切,枨上声。亦直也。

《说文解字》:「挺」

此字始见于篆文,从手、廷声。隶书、楷书同。字从「手」为义符,表示是手部的动作;从「廷」为声符,没有兼义功能,依《说文》,「廷」的本义为「朝中」,此义与「挺」无关,因此无兼义功能。在六书中属于形声字。

「挺」在《汉字字源》中的解释:

挺

字形演变

字源解说

廷

,既是声旁也是形旁,表示拨背直立。

挺

,篆文

( 手 )

( 廷,直立 ),表示手臂绷直。 造字本义:动词,绷直手臂,向前平举,表示挑战或应战 。隶书

将篆文字形中的“手”

简写成

,失去五指形象。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》:

挺,拔也。从手,廷聲。

附二 白话版《说文解字》:

挺,拔直。字形采用“手”作边旁,采用“廷”作声旁。

词汇分类

①本义,动词:举起,拨出

。 本义只见于古文(挺剑而起)

挺

,拔也。——《说文》

挺

剑而起。——《战国策•魏策》

尉剑

挺

。——《史记 • 陈涉世家》

②动词:直立,抬直上体

。 挺拨 挺举 挺括 挺立 挺胸 挺秀 挺身而出

荔

挺

。——《吕氏春秋 • 仲冬》

不复

挺

者。——《荀子 • 劝学》

③形容词:直的

。 挺尸 / 硬挺 直挺挺

我心

挺挺

。——《左传 • 襄公五年》

自谓颇

挺

出,立登要路津。——杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》

④量词:架

。 一挺机枪

荐脯五

挺

。——《仪礼 • 乡礼酒礼》

⑤副词:非常,颇

。 挺好 挺美 挺香 挺重 …… 挺勤快

⑥副词:直直地,径直地 。 挺进

----------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

《混元圣纪》卷一:“因提纪,《河图》作提挺纪。……中有神人,提挺而治,故号提挺氏。生子三十五世,通纪七十二姓,故号通姓氏。”

这里的通姓氏经历了摄提、合雒、连逋、叙命等四纪。

《世本集览》第一册:“五龙五姓一世 摄提五十九姓三十五世。)”(汉宋衷注 王梓材撰本)

《混元圣纪》与《世本集览》皆有三十五世,当为同一纪。故提挺纪非因提纪之别名,提挺纪实际是摄提纪的别名。

《史记•天官书》:“岁星一曰摄提,曰重华,曰应星,曰纪星。营室为清庙,岁星庙也。”

《甘氏行经》:“岁星,他名曰摄提,一名曰重华,一名曰应星,一名曰纪星。”

岁星即木星,又名摄提。

明陈士元撰《荒史》卷一:“摄提本纪——注:摄提者,以摄提首岁为纪也。孟诜《锦带书》谓之括提,《三坟书》作提犍俱非。”(《四库全书存目丛书》史部 第23册 别史类)

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其三曰摄提纪。有五十九姓,亦曰五十九姓纪。”

《佛祖历代通载》卷第二:摄提纪“始分昼夜日时月朔。月为玉兔虾蟆。金乌三足。出扶桑没咸池也。”

摄提,是以摄提星首岁为纪,这是摄提纪之名由来。括提纪为非。

摄提纪,一名五十九姓纪,又称提挺纪、提揵纪。

摄提纪五十九姓,历三十五世。

四、第四纪合雄纪

《三坟•太古河图代姓纪》:“太古之人皆寿,盈易始三男三女,冬聚夏散,食鸟、兽、虫、鱼、草、木之实,而男女构精,以女生为姓。始三头,谓之合雄纪,生子三世。”

《路史•前纪二•九头纪•泰皇氏》:“合雒四,是谓三姓纪[8]。教人穴居[9],乗蜚鹿以理[10]。原注:[8]《龟图》出雒,从而合之,所谓黄帝合而不死者,或作雄,又转为熊,俱非。[9]《锦带书》云:‘合雒四姓,教人穴居。有巢教人巢居,四姓谓叙命纪’。[10]见《真源赋》。”

“《龟图》出雒”误,十纪之四合雄纪年代久远,并没有《龟图》出雒,到后世才有《龟图》出雒。当为合雄纪,其余皆误。

合雄纪,一谓三姓纪。

《混元圣纪》卷一:“人皇《春秋纬》作九头纪……一百五十六代,四万五千余年,始称通玄天师,再号金阙帝君,三名盘古先生。五龙纪五姓,玉皇通一历勾龙纪。连通纪六姓,或作连遥纪。《春秋纬》及《河图》、《五皇历》皆作连通纪。合雄纪三姓《春秋纬》作含雄纪。”含雄纪是合雄纪的字形讹传。

清林春溥撰《开辟传疑•序论》曰:“《春秋命历序》以为,自开辟至获麟三百二十七万六千岁,分为十纪,曰九头、五龙、摄提、合雒、连逋、叙命、修飞、回提、禅通、流讫。”(《先秦史参考数据八种》上册第202页,耿素丽编)

清陈允锡辑《史纬》卷之首:“《春秋纬》称,自开辟至获麟凡三百二十七万六千岁,分为十纪。凡世七万六百年,一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰回提纪,九曰禅通纪,十曰流讫纪。” (《四库全书存目丛书》史部 第151册 史钞类)

《春秋命历序》云:“自开辟至获麟二百二十七万六千岁。分为十纪。每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。”(《路史前纪》卷2《文献通考》卷174引)

《古微书》:“自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十曰疏仡纪。” (《四库全书》本)

《纬攟》:“《春秋命历序》:‘自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。’”

《广雅•释天》引《元命包》说:“天地辟设,人皇以来,至鲁哀公十四年,积二百二十七万岁,分为十纪。分为十纪:九头、五龙、摄提、合雒、连通、序命、循蜚、因提、禅通、疏讫”。

《纬攟》:“《春秋命历序》:自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合洛纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。”

《古微书》:“自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合洛纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十曰疏仡纪。” (《四库全书》本)

《春秋命历序》云:“自开辟至获麟二百二十七万六千岁。分为十纪。每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合洛纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。”

明周游著《开辟衍绎》“第四回 人皇分山川九区”:“更有合雒氏三姓,名旺中、旺正、旺丁者,原亦系摄提氏之派、教民开土穴而居;又有连通氏六姓,系合雒氏之派,名僚、侈、佳、住、仁、信者六人;又有叙命氏四姓,乃系连通氏之派,名曰连一、连二、连三、连四。烦居弟、居忠、居信三弟,亦召其为首者至,吾自有分付。”其《序》云:“然未有开天辟地,三皇五帝,夏商周诸代事迹,因民附相讹传,寥寥无实,惟看鉴士子亦只识其大略,更有不干正事者,未入鉴中,失录甚多。今搜辑各书,若各传式,按鉴参演,补入遗阙。但上古未有文法,故皆老成朴实言语,自盘古氏分天地起,至武王伐纣止,将天象日月山川草木禽兽,及民用器物,婚配饮食,药石礼法,圣主贤臣,孝子节妇,一一载得明白,知有出处。而识开辟至今有所考,使民不至于互相讹传矣。故名曰开辟衍绎云。”合雒氏误,当为合雄氏三姓。

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其四曰合雒纪。共有三姓,教民穴居,乘蜚鹿以理。”

宋谢守灏编《太上混元老子史略》卷上:“龙汉、延康以来,盘古、太极之际,老君降世不一。洪荒之世,载籍叵详,今存而勿论,姑氏于天皇氏焉。 天皇氏子孙相承,治天下一万八百岁。 地皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 人皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 五龙纪五姓,治天下七万三千年。 摄提纪七十二姓,治天下共六十九万一千五百年。 合熊纪七十二姓,治天下共三千二十年。 连遥纪六姓,治天下共六千四百三十五年。 肆姓纪四姓,治天下共一万四千年。”

合熊纪是合雄纪的读音讹传。“合熊纪七十二姓”讹传于“摄提纪七十二姓”,当为合雄纪三姓。

“治天下共三千二十年”误,因为一纪有326700年,只治三千二十年,明显是讹传。

《佛祖历代通载》卷第二:“太古诸君:(1)盘古首君治一万八千岁(列子曰。运即盘古也。北山曰。天曰高一丈。地曰厚一丈。盘古曰。长一丈。……)(2)天皇氏。一身十三头。韦昭曰。兄弟十三人。分地治化。各一万八千岁。古今记曰。天皇一身。上十三首也.(3)地皇氏。一身十一头。韦昭曰。兄弟十一人。治一万一千年。帝王甲子云。九千年也。有云三皇皆一万八千年.(4)人皇氏。一身九头。韦昭曰兄弟九人。分治九州岛。帝王甲子云。四千五百年。人皇六十五代。四万五千六百年.(5)五纪:五龙纪五姓。在位二十七万三千六百年。时人食叶居巢摄提纪七十二姓。在位六十四万九千五百二十年。合雒纪三姓相续而治。一曰合熊纪三姓。在位六万三千年也。连径纪六姓在位六万九千年。韦昭曰。三万二千年。叙命纪四姓。在位四万年也。”

合雒纪、合熊纪皆误,三姓。在位六万三千年也。

合雄纪,是杰出者相继的意思。雒是雄的字形讹传。还有含雄纪也是形讹,含讹于合。另有合洛纪,是雒通洛故。

又作合熊纪,熊是雄的读音讹传。后世之人以为可以通假,人类其时以熊为一般的野兽,熊也不会攻击人而与人类和平相处。

合雄纪,又名三姓纪。

合雄纪有合雄氏三姓,曰合雄旺中、合雄旺正、合雄旺丁。

合雄氏治化六万三千年。其余年代,无皇自化。

五、第五纪连逋纪

清林春溥撰《开辟传疑•序论》曰:“《春秋命历序》以为,自开辟至获麟三百二十七万六千岁,分为十纪,曰九头、五龙、摄提、合雒、连逋(《广雅》作建通,《书疏》引作连通)、叙命、修飞、回提、禅通、流讫。”(《先秦史参考数据八种》上册第282页,耿素丽编)

《洛书》:“三皇号九头纪,次五帝,号五龙纪,次摄提纪,次连逋次,次叙命纪,次因提纪,次禅通纪,次为合雒、循蜚。”(河北版《纬书集成》下第1286页)

《三坟•太古河图代姓纪》:“男女众多,群居连逋,从强而行,是谓连逋纪。生子一世,通纪五姓,是谓五姓纪。”诸本皆为六姓,今从六姓。

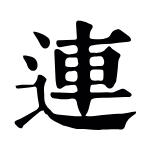

《康熙字典》“酉集下-辵字部”:“连——《唐韵》力延切《集韵》《韵会》陵延切《正韵》灵年切,??音涟。《说文》员连也。《玉篇》合也,及也。《广韵》续也,还也。《集韵》属也。《正韵》接也。《诗?大雅》执讯连连。《朱传》属续貌。”

----------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「连」

【酉集下】【辵字部】

【唐韵】力延切【集韵】【韵会】陵延切【正韵】灵年切,音涟。【说文】员连也。【玉篇】合也,及也。【广韵】续也,还也。【集韵】属也。【正韵】接也。【诗•大雅】执讯连连。【朱传】属续貌。【礼•王制】十国为连,连有帅。【齐语】四里为连,十连为乡。【后汉•韩康传】连征不至。

又姻亲为连。【史记•尉佗传】及苍梧秦王有连。【注】有连者,连姻也。

又黏鸟曰连。【淮南子•览㝠训】连鸟于百仞之上。

又连尹、连敖,皆楚官名。【左传•襄十五年】屈荡为连尹。【史记•淮阴侯传连敖注】楚司马官也。

又连山,易名。【周礼•春官•大卜】掌三易之法,一曰连山。【注】其卦以纯艮为首,山上山下,是名连山。

又铅之未炼者曰连。【史记•货殖传】长沙出连锡。

又祈连,山名。【前汉•霍去病传】出北地,至祈连山。【注】卽天山也。

又【韵会】州名。汉属桂阳郡,隋置连州。

又姓。【左传•庄八年】齐有连称。

又【集韵】【韵会】【正韵】力展切,音敛。难也。【易•蹇卦】往蹇来连。【注】连,亦难也。

又迟久之意。

又【集韵】连彦切,音摙。【礼•玉藻】连用汤。【注】连,犹释也。以汤洗足垢,干洁其体也。

又【集韵】郞旰切,音烂。连石,山名。【淮南子•天文训】日至于连石。

又叶离珍切,音邻。【陆云•夏府君诔】祈祈缙绅,泣涕留连。故作斯诔,着之不泯。泯音民。

金文从辵、从车(字形左右颠倒,甲骨、金文常见,当时书写左右倒反往往无别),战国文字、篆文、隶书、楷书同。字从「辵」为义符,表示与动作有关;从「车」也是义符,表示是车子相连。在六书中属于会意。

汉字:「连」在《汉字字源》中的解释:

连

字形演变

字源解说

連

,金文

( 辵,行进 )

( 車,战车 ),表示战车行进。 造字本义:动词,古代会战阵形,战车并排而行 。篆文

承续金文字形。隶书

将篆文字形中的“辵”

写成

。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》

:連,員連也。从辵,从車。

附二 白话版《说文解字》

:连,战斗人员与战车相随。字形采用“辵、车”会义。

引申线索

词汇分类

①本义,动词:古代会战阵形,战车并排而行

。 本义只见于古文

連

,负车也。——《说文》

连

车组輓。——《周礼 • 故书巾车》

②动词:结合,续接

。 连词 连串 连通 连缀 连裆 连贯 连亘 连绵 连环 连锁 连接 连续 连年 连日 连夜 连连 连篇 连声 连天 连理枝 连衣裙 / 心连心 骨肉相连 阴雨连连 藕断丝连

一曰

连

山。——《周礼 • 太卜》

一钓而

连

六鳌。——《列子》

东

连

吴会,西接巴蜀。——《三国志 • 诸葛亮传》

外

连

衡而斗诸侯。——贾谊《过秦论》

天姥

连

天向天横,势拔五岳掩赤城。——李白《梦游天姥吟留别》

烽火

连

三月,家书抵万金。——杜甫《春望》

③动词:包括,并同,顺带

。 连带 连累 连同 连坐 连根拔起 连皮带肉

④副词:不中断地

。 连忙 连任 连用 连写 连载

匈奴复

连

发大兵侵击乌孙。——《汉书》

⑤名词:军队编制单位,三排为一连 。 连队 连长

-------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

清段玉裁《说文解字注》:“逋——亡也。亡部曰。亡,逃也。讼九二曰。归而逋。从辵。甫声。博孤切。五部。”

连逋在这里是集体避居归隐的意思。

当时人类各氏族人口渐多,由于缺乏管理已经退化,开始发生持强凌弱的事情,因此,许多人都想跟着能力强的首领避居归隐起来生活,这样弱势者就可以得到强者的庇护,此所谓连逋纪。

【延伸阅读】《说文解字》里的:逋

查看: 扫描版《说文解字》页码:293

查看: 汉字「逋」在《康熙字典》中的解释

--------------------------------------------------------------------------------------------

《古微书》:“自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,每纪为二十六万七千年,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十曰疏仡纪。”(《四库全书》本)

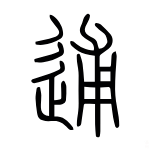

连通,《康熙字典》“酉集下-辵字部”:“通——〔古文〕??《唐韵》《正韵》他红切《集韵》《韵会》他东切,??统平声。《说文》达也。《正韵》彻也。《易?系辞》始作八卦,以通神明之德。《礼·学记》知类通达。又亨也,顺也。《礼•儒行》上通而不困。注:谓仕则上达乎君,不困于道德之不足也。《易•节卦》不出戸庭,知通塞也。又畅也。《尔雅》四时和为通正。注:通,平畅也。又总也。”

通,有吉祥和平畅顺的意思。连通就是连逋之后,持强凌弱的人或者氏族开始收敛,人类社会就变得吉祥和平畅顺的意思。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「通」

扫描版:

汉字「通」在《康熙字典》页码:1258.004

扫描版:

汉字「通」在《汉语大字典》页码:4100.14

【酉集下】【辵字部】

〔古文〕 【唐韵】【正韵】他红切【集韵】【韵会】他东切, 统平声。【说文】达也。【正韵】彻也。【易·系辞】始作八卦,以通神明之德。【礼·学记】知类通达。

又亨也,顺也。【礼·儒行】上通而不困。【注】谓仕则上达乎君,不困于道德之不足也。【易·节卦】不出戸庭,知通塞也。

又畅也。【尔雅】四时和为通正。【注】通,平畅也。

又总也。【礼·王制】以三十年之通制国用。【注】通计三十年所入之数,使有十年之余也。

又开也。【前汉·何武传】通三公官。【注】谓更开置之也。

又 也。【前汉·夏侯胜传】先生通正言。【注】谓 道之也。

又凡人往来交好曰通。【前汉·季布传】非长者勿与通。

又【陆贾传】剖符通使。

又书名。【白虎通】班固着。【风俗通】应劭着。

又书首末全曰通。【后汉·崔实传】宜写一通。又凡物色纯者谓之通。【周礼·春官·司常】通帛为旃。【注】通帛,无他物之饰也。

又通鼓。【周礼·地官·鼓人】以金铎通鼓。【疏】司马振铎,将军以下卽击鼓,故云通鼓。 又井地名。【前汉· 法志】方里为井,井十为通。

又【广韵】州名。

又【韵会】马矢曰通。【后汉·戴就传】以马通熏之。

又【左传·杜预注】旁淫曰通。

又叶他郞切,音汤。【东方朔·七谏】身寝疾而日愁兮,情沈抑而不扬。众人莫可与论道兮,悲精神之不通。

考证:〔【尔雅·释岁】四时通政。〕 谨按原文作四时和为通正和为二字不可删,今改尔雅四时和为通正。又尔雅无释岁今省。〔【白虎通】班彪着。〕 谨照原书班彪改班固。〔又书首末全曰通。【后汉·崔实传】政论一通。〕 谨照原书政论一通改宜写一通。〔【前汉·地理志】方里为井,井十为通。〕 谨按语出 法志不出地理志,今改 法志。〔又马矢曰通。【后汉·戴就传】傅以马通。〕 谨照原传改以马通熏之。

甲骨文从彳(或辵)、用声;金文从彳(或辵)、甬声;战国文字从辵、甬声,篆文、隶书、楷书同。从「辵(或彳)」为义符,表示与行动有关;从「甬(或用)」为声符,不兼义,依《说文》,「甬」字本义为「艸木华甬甬然也」,意思是草木开花兴盛的样子,此义与「通」无关。在六书中属于形声。

汉字:「逋」在《汉字字源》中的解释:

通

字形演变

字源解说

用

,既是声旁也是形旁,表示可使器物。

通

,甲骨文

( 辵,行进 )

( 用,借代物用 ),表示物用来往,交流有无。 造字本义:动词,彼此来往,交换物用 。金文

误将甲骨文字形中的“用”

写成

。篆文

误将甲骨文字形中的“用”

写成“甬”

。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》

:通,達也。从辵,甬聲。

附二 白话版《说文解字》

:通,直达。字形采用“辵”作边旁,“甬”作声旁。

引申线索

词汇分类

①本义,动词:彼此来往,交换物用

。 通商 通货膨胀 / 互通有无

通

四方之珍异以资之,谓之商旅。——《 周礼 • 考工记 • 序 》

通

财货,相美恶,辨贵贱,君子不如贾人。 ——《 荀子 • 儒效 》

商而

通

之。——《史记 • 货殖列传》

②动词:来往,行经,抵达

。 通车 通电 通风 通气 通达 通顺 通道 通路 通衢 通途 通过 通往 通航 通邮 通连 通风报信 / 打通 直通车 行不通 行得通 北通巫峡 四通八达

通

,达也。——《说文》

坎为

通

。——《易 • 说卦》

血脉欲其

通

也。——《吕氏春秋 • 达郁》

指

通

豫南。——《列子 • 汤问》

道远难

通

。——《国语 • 晋语》

阡陌交

通

。——晋 • 陶渊明《桃花源记》

道不通

通

。——《史记 • 陈涉世家》

旁推交

通

。——唐 • 柳宗元《柳河东集》

凝绝不

通

声暂歇。——唐 • 白居易《琵琶行(并序)》

疏之欲其

通

。——唐 • 柳宗元《柳河东集》

③动词:相来往,相联系

。 通敌 通牒 通话 通信 通讯 通邮 通好 通奸 通婚 通假 通融 通联 通人情 通情达理 / 暗通 私通 串通 沟通 全球通

往来不穷谓之

通

。——《易 • 系辞》

通其意。——汉 • 贾谊《过秦论》

数

通

使相窥观。——《汉书 • 李广苏建传》

因入京师,观太学,遂通

通

五经。——《后汉书 • 张衡传》

才

通

人。——晋 • 陶渊明《桃花源记》

主簿

通

语言。——《玉台新咏 • 古诗为焦仲卿妻作》

子厚少精敏,无不

通

达。——韩愈《柳子厚墓志铭》

信耗莫

通

。——唐 • 李朝威《柳毅传》

不能

通

其意。——唐 • 韩愈《杂说》

④形容词:全程的,全面的,普遍的,惯常的

。 通病 通才 通力 通常 通俗 通彻 通透 通称 通论 通则 通年 通宿 通宵 通夜 通栏 通盘 通篇 通铺 通例 通史 通票 通身 通体 通通 / 普通

博览古今者为

通

人。——《论衡 • 超奇》

非

通

人达才,孰能注意焉。——《史记 • 田敬仲完世家赞》

⑤副词:全程地,全面地,完全地,彻底地

。 通报 通告 通令 通知 通吃 通观 通红 通亮 通明 通缉 通译 通用 通晓 / 精通’ 本地通’ 外国通’ 万事通’

皆

通

习之。——唐 • 韩愈《师说》

⑥量词:次,串

。 / 一通电话 一通争吵

用户评论

网友留言:复婴 2019-2-15 19:17:29

通=辵+甬。甬:本意是钟。古代两旁有墙垣遮蔽的通道 ,如甬道。例如紫禁城内的通道。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

《纬攟》:“《春秋命历序》:‘自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。’”

《广雅•释天》采《元命包》说:“天地辟设,人皇以来,至鲁哀公十四年,积二百二十七万岁,分为十纪。分为十纪:九头、五龙、摄提、合雒、连通、序命、循蜚、因提、禅通、疏讫”。

清陈允锡辑《史纬》卷之首:“《春秋纬》称,自开辟至获麟凡三百二十七万六千岁,分为十纪。凡世七万六百年,一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰回提纪,九曰禅通纪,十曰流讫纪。”(《四库全书存目丛书》史部 第151册 史钞类)

《路史•前纪二•九头纪•泰皇氏》:“连通五,是谓六姓纪[11]。乗蜚麟以理[12]。原注:[11]或作‘连逋’。[12]见赋蜚、鹿蜚、麟蜚,羊之类,盖皆马名。如蜚莵、青龙、白鹤、野麋、娥鹿、走孤、驺吾等尔。”

连逋纪,又称连通纪。注[12]与本义不合。连逋纪,又谓六姓纪。

钟毓龙着《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其五曰连通纪。共有六姓,乘蜚麟以理。”

明周游著《开辟衍绎》“第四回 人皇分山川九区”:“更有合雒氏三姓,名旺中、旺正、旺丁者,原亦系摄提氏之派、教民开土穴而居;又有连通氏六姓,系合雒氏之派,名僚、侈、佳、住、仁、信者六人;又有叙命氏四姓,乃系连通氏之派,名曰连一、连二、连三、连四。烦居弟、居忠、居信三弟,亦召其为首者至,吾自有分付。”连通氏,本为连逋氏。

“名僚、侈、佳、住、仁、信者六人”就是连逋氏的“六姓”,实为六名,因为,其姓为连通氏。从姓氏学来说,这是以氏为姓。

《混元圣纪》卷一:“人皇《春秋纬》作九头纪……一百五十六代,四万五千余年,始称通玄天师,再号金阙帝君,三名盘古先生。五龙纪五姓,玉皇通一历勾龙纪。连通纪六姓,或作连遥纪。《春秋纬》及《河图》、《五皇历》皆作连通纪。合雄纪三姓《春秋纬》作含雄纪。”

宋谢守灏编《太上混元老子史略》卷上:“龙汉、延康以来,盘古、太极之际,老君降世不一。洪荒之世,载籍叵详,今存而勿论,姑氏于天皇氏焉。 天皇氏子孙相承,治天下一万八百岁。 地皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 人皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 五龙纪五姓,治天下七万三千年。 摄提纪七十二姓,治天下共六十九万一千五百年。 合熊纪七十二姓,治天下共三千二十年。 连遥纪六姓,治天下共六千四百三十五年。 肆姓纪四姓,治天下共一万四千年。”

连遥纪误,当为连逋纪。

“治天下共六千四百三十五年”误,因为一纪有326700年,只治六千四百三十五年,应当是讹传。

《佛祖历代通载》卷第二:“连通纪六姓相续而治。一曰:莲径纪六姓,在位六万九千年。韦昭曰。三万二千年。”

莲径纪误,当为连逋纪。另有连遥纪名,遥为逋的字形讹传。

连逋纪,一作连通纪,又名六姓纪。

连逋纪有连逋氏六姓,曰连逋僚、连逋侈、连逋佳、连逋住、连逋仁、连逋信。

连逋氏治化六万九千年。

六、第六纪叙命纪

《三坟•太古河图代姓纪》:“合雄氏没,子孙相传,记其寿命,谓之叙命纪。通纪四姓,生子二世。”

清段玉裁《说文解字注》:“寿——久也。久者,从后灸之也。引伸为长久。此用长久之义也。从老省。?声。?见口部。今篆体作?。误。殖酉切。三部。”

清段玉裁《说文解字注》:“命——使也。从口令。令者,发号也。君事也。非君而口使之。是亦令也。故曰命者,天之令也。眉病切。古音在十二部。令亦声。”

君事就是有关帝王的历史。寿命的意思是人类演化历史。

子孙口口相传,记述人类天地之始的历史,谓之叙命纪。在此之前,人类普遍有较大神通,通过神通就可以知道地球人类的演化历史,到了叙命纪有些人开始需要借助记忆,才能够了解地球人类的演化历史了。

《佛祖历代通载》卷第二:“叙命纪四姓。在位四万年也。”

钟毓龙着《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其六曰叙命纪。共有四姓,驾六龙而治。”

《混元圣纪》卷一:“叙命纪四姓,《置天地经》作厚纪。《玉皇历》作玄命纪。”

厚纪,《康熙字典》“子集下-厂字部”:“厚——〔古文〕垕??《唐韵》《正韵》胡口切《集韵》《韵会》很口切,????上声。《说文》山陵之厚也。《玉篇》不薄也,重也。《易广》博厚配天地。又《战国策》非能厚胜之也。注:厚,犹大也。又《增韵》醲也。”厚,综合起来就是现在欧美才兴起不久的,把人类的历史放在宇宙地球演化的背景中来叙述的历史学的新兴学科——“大历史”的意思。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「厚」

扫描版: 汉字「厚」在《汉语大字典》页码:83.5

【子集下】【厂字部】

〔古文〕垕 【唐韵】【正韵】胡口切【集韵】【韵会】很口切, 上声。【说文】山陵之厚也。【玉篇】不薄也,重也。【易广】博厚配天地。

又【战国策】非能厚胜之也。【注】厚,犹大也。

又【增韵】醲也。

又【广韵】姓也。出《姓苑》。又谥法,思虑不爽曰厚。

甲骨文、金文字形从厂,厂是山厓;

声(为装厚酒的酒坛),表示音读,兼取厚实的意思(由厚酒引申为厚实)。战国文字字形上半讹变为「从石」,与《说文》古文相近,而隶书、楷书字形下半则讹变为「从子」。在六书中属于形声兼会意。

汉字:「厚」在《汉字字源》2 中的解释:

汉字:「厚」在《汉字字源》1 中的解释:

厚

字形演变

字源解说

厚

,甲骨文

( 厂,岩体 )

( 是

.的倒写,也就是“享”

祭祀祠堂的倒写,表示阴间的祭殿,即墓室 ),表示凿岩为墓,建造地下的享堂。 造字本义:名词,在巨大岩体里开凿的帝王陵寝,即“崖墓”,墓内设计模仿帝王生前的阳间世界,有大量陪葬品,此即古代所谓的“厚葬” 。古代帝王在岩体里开凿陵墓,以求地业千秋永恒,灵魂万世安宁。金文

突出了

----“ 享 ”的倒写

形象。籀文

将金文字形中的“享”

写成倒写的“宫”

,表示帝王陵墓如地宫。篆文

承续篆文字形。有的篆文误将倒写的“宫”

写成

。隶书

则误将篆文字形中的

写成“子”

,使本义线索完全消失。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》

:厚,山陵之厚也。从

,从厂。垕,古文厚,从后、土。

附二 白话版《说文解字》

:厚,山陵之中的厚葬。字形采用“

、

”会义。“垕”,是古文写法的“厚”字,采用“后、土”会义。

引申线索

词汇分类

①本义,名词:岩体里开凿的帝王地宫

。 本义只见于古文

厚

,山陵之

厚

也。----《说文解字》

象曰:“山附于地,剥;上以

厚

下安宅。”----《易 • 剥》

谓地盖

厚

。——《诗 • 小雅 • 正月》

厚

将崩。——《左传 • 隐公元年》

见于

厚

土。——《素问 • 王常政大论》

②形容词:隆重的,有份量的

。 厚爱 厚福 厚礼 厚利 厚交 厚谊 厚意 / 丰厚 优厚

告之者其赏

厚

而信。——《韩非子 • 奸劫弑臣》

蓄禄不

厚

,则民不信。——《墨子 • 尚贤上》

奉

厚

而无劳。——《战国策 • 赵策》

蒙君实视遇

厚

。——宋 • 王安石《答司马谏议书》

③动词:重视,看重

。 厚道 厚此薄彼 厚古薄今 厚今薄古

④副词:重视地,隆重地

。 厚望 厚待 厚遇 厚葬

因而

厚

遇之。——《史记 • 廉颇蔺相如列传》

厚

赂单于。——《汉书 • 李广苏建传》

⑤形容词:可靠的,地道的

。 厚实 / 淳厚 忠厚

然公子遇臣

厚

。——《史记 • 魏公子列传》

人心风俗日益

厚

。——魏源《海运全案跋》

宽

厚

而爱人。——汉 • 贾谊《过秦论》

行

厚

而辞深。——唐 • 柳宗元《柳河东集》

⑥形容词:结实的,物体两面之间距离大的

。 厚薄 厚实 厚度 厚板 厚颜 厚土 厚雪 厚墩墩 / 宽厚 皮厚

刀刃者无

厚

。——《庄子 • 养生主》

⑦形容词:含义丰富的,耐回味的

。 / 浓厚 深厚 酒厚 味厚

周勃重

厚

少文,然安刘氏者必勃也。——《史记 • 高祖本纪》

---------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

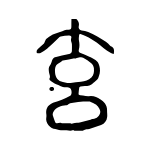

玄命纪,清陈昌治刻本《说文解字》卷四“玄部”:“玄——幽远也。黑而有赤色者为玄。象幽而入覆之也。凡玄之属皆从玄。??,古文玄。胡涓切。” 玄,是长时间段。当时地球人类在现在来说都是神仙,那么,这个长时间段就包括银河系演化太阳系演化,以及地球演化包括其中的多周期的人类演化历史。

----------------------------------------------------------------------------------------------

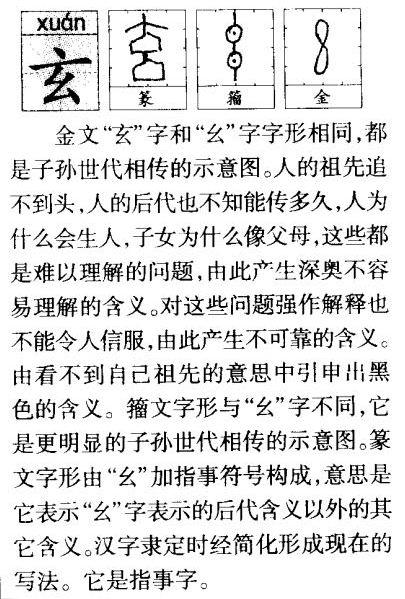

【延伸阅读】

玄 《说文解字》

汉字:玄

卷标:卷四拼音:xuán部首:玄部 查看:

扫描版《说文解字》页码:635

【卷四】【玄部】 胡涓切

幽远也。黑而有赤色者为玄。象幽而入覆之也。凡玄之属皆从玄。

古文玄。

清代 段玉裁《说文解字注》

幽远也。

老子曰。玄之又玄。众妙之门。高注淮南子曰。天也。圣经不言玄妙。至伪尙书乃有玄德升闻之语。

象幽。 谓玄也。小则隐。

而入覆之也。

幽远之意。胡涓切。十二部。

黑而有赤色者为玄。

此别一义也。凡染、一入谓之縓。再入谓之赪。三入谓之纁。五入为緅。七入为缁。而朱与玄周礼、尔雅无明文。郑注仪礼曰。朱则四入与。注周礼曰。玄色者、在緅缁之闲。其六入者与。按纁染以黑则为緅。緅、汉时今文礼作爵。言如爵头色也。许书作纔。纔旣微黑。又染则更黑。而赤尙隐隐可见也。故曰黑而有赤色。至七入则赤不见矣。缁与玄通偁。故礼家谓缁布衣为玄端。

(

)古文。

此字始见于战国文字。战国文字之

,由「

」和「

」构成。

,隶定作幺,义为「人的胚胎」。引申有小义,有独立的形、音、义,据具体的实象造字,属象形;

,是用来表示幽远之义,没独立的形、音、义,只是一个不成文的虚象而已。二者合而成「玄」,就可显示幽远之义。玄由象形幺附加虚象

而成。在六书中属于合体指事。

汉字:「玄」在《汉字字源》1 中的解释:

汉字:「玄」在《汉字字源》2 中的解释:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

《纬攟》:“《春秋命历序》:‘自开辟至获麟,二百二十七万岁六千年,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合洛纪,五曰连通纪,六曰叙命纪,七曰循蜚纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十纪疏仡纪。’”

《广雅·释天》采《春秋元命包》说:“天地辟设,人皇以来,至鲁哀公十四年,积二百二十七万岁,分为十纪。分为十纪:九头、五龙、摄提、合雒、连通、序命、循蜚、因提、禅通、疏讫”。

司马贞补《史记·三皇本纪》:“故《春秋纬》称自开辟至于获麟,凡三百二十七万六千岁,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十曰流迄纪。”

《世本集览》第一册:“ 皇古一 盘古 初三皇 天皇十三头 地皇十一头 提地人皇之先 人皇九头三十二世 蜀山氏之先 五龙五姓一世 摄提五十九姓三十五世 合雒三姓三世 连通六姓二世 序命四姓三世 。 ”(汉宋衷注 王梓材撰本)

明周游著《开辟衍绎》“第四回 人皇分山川九区”:“更有合雒氏三姓,名旺中、旺正、旺丁者,原亦系摄提氏之派、教民开土穴而居;又有连通氏六姓,系合雒氏之派,名僚、侈、佳、住、仁、信者六人;又有叙命氏四姓,乃系连通氏之派,名曰连一、连二、连三、连四。烦居弟、居忠、居信三弟,亦召其为首者至,吾自有分付。”

“连一、连二、连三、连四”是叙命纪的肆姓,所以叙命纪又称肆姓纪。

宋谢守灏编《太上混元老子史略》卷上:

“龙汉、延康以来,盘古、太极之际,老君降世不一。洪荒之世,载籍叵详,今存而勿论,姑氏于天皇氏焉。 天皇氏子孙相承,治天下一万八百岁。 地皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 人皇氏子孙相承,治天下一万八百年。 五龙纪五姓,治天下七万三千年。 摄提纪七十二姓,治天下共六十九万一千五百年。 合熊纪七十二姓,治天下共三千二十年。 连遥纪六姓,治天下共六千四百三十五年。 肆姓纪四姓,治天下共一万四千年。”

肆姓纪即叙命纪。

“治天下共一万四千年”误,因为一纪有326700年,只治一万四千年,亦应当是讹传。

《佛祖历代通载》卷第二:“太古诸君:(1)盘古首君治一万八千岁(列子曰。运即盘古也。北山曰。天曰高一丈。地曰厚一丈。盘古曰。长一丈。……)(2)天皇氏。一身十三头。韦昭曰。兄弟十三人。分地治化。各一万八千岁。古今记曰。天皇一身。上十三首也.(3)地皇氏。一身十一头。韦昭曰。兄弟十一人。治一万一千年。帝王甲子云。九千年也。有云三皇皆一万八千年.(4)人皇氏。一身九头。韦昭曰兄弟九人。分治九州岛。帝王甲子云。四千五百年。人皇六十五代。四万五千六百年.(5)五纪:五龙纪五姓。在位二十七万三千六百年。时人食叶居巢摄提纪七十二姓。在位六十四万九千五百二十年。……合熊纪三姓。在位六万三千年也。连径纪六姓在位六万九千年。韦昭曰。三万二千年。叙命纪四姓。在位四万年也。”叙命纪四姓,在位四万年。

叙命纪,一名肆姓纪、又作厚纪、玄命纪。

叙命纪有叙命氏四姓,曰叙命连一、叙命连二、叙命连三、叙命连四。

叙命氏治化四万年。

七、第七纪循蜚纪

民国缪凤林《中国民族由来论》“二、辨巴比伦说” 云:1866年,英国且尔曼著《中国民族由来论》说巴比伦与中国“文字语言相同者,如十纪计算法,天皇十三头、地皇十一头,各一万八千岁。天皇二十三万四千年,地皇十九万八千年,总年数四十三万二千年。(巴比伦以此计算大洪水以前诸王之年数)十纪之第一期者,九人治世(中国有九头纪),此五纪(中国有五龙纪),又Sumir(中国循蜚纪),Dintirki(中国因提纪),Tamdin即波斯湾之北(中国禅通纪),Ur-bau(中国伏羲),十二月名称之符号,十二支名之符号(《尔雅》《史记》所称者)等是也。巴比伦之楔形文字,一变而为画卦。”(吉林文史出版社,2002年12月,李学勤、张岂之主编《炎黄汇典·文论卷》第37页)“Sumir”就是十纪的循蜚纪。

明郭之奇撰《稽古篇》卷一“附十纪”:“循蜚纪,因其时德厚信立,人循其化速若蜚也。” (《四库全书存目丛书》史部 第34册 别史类)

这是说 当时的地球人类道德高尚非常讲信用,大家都遵循地球人类道统文化的教化速度如飞,所以称为循蜚纪。

清陈梦雷《古今图书集成·明伦汇编皇极典帝纪部》“帝纪部汇考一·上古”:“循蜚纪 循蜚者,以其时德厚信立,人循其化速若蜚也。”

明朱权撰《通鉴博论》卷上:“循蜚纪 循蜚者,以其时德厚信矼,人循其化速若蜚也。有号而无世,故无考焉。自鉅灵氏至次民氏,凡二十二氏。” (《四库全书存目丛书》史部 第281册 史评类)

《世本集览》第一册:“ 皇古二 循蜚二十二氏 巨灵 句强 礁明 涿先 钩陈 黄神 巨神五世 犁灵 大騩 鬼騩 弇兹 泰逢 冉相 盖盈 大敦 云阳 巫常 泰壹 空桑 神民 倚帝 次民 ”(汉宋衷注 王梓材撰本)

《路史·前纪三·循蜚纪》:“鉅灵氏 句强氏 谯明氏 涿光氏 钩阵氏 黄神氏 【犭巨】神氏 犁灵氏 大騩氏 鬼騩氏 弇兹氏 泰逄氏 冉相氏 盖盈氏 大敦氏 云阳氏 巫常氏 泰壹氏 空桑氏 神民氏 倚帝氏 次民氏 右循蜚纪二十二氏、六十余世。”(《四库全书》本)

《路史·前纪二·九头纪·泰皇氏》:“右古六纪,在鉅灵氏前。循蜚七,是谓二十一姓纪。自鉅灵氏而下纪也[15]。原注:[15]徳厚信矼,天下之人循其化,以若飞也。陶弘景《谱厯》云:‘上古有循飞纪’。” (《四库全书》本)二十一姓误,当为二十二氏。

这里循蜚纪又称二十一姓纪,实为二十二姓纪。

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其七曰循蜚纪。共有二十二氏,首曰鉅灵氏、次曰句强氏、谯明氏、涿光氏、钩陈氏、黄神氏、拒神氏、犁灵氏、大騩氏、鬼騩氏、弁兹氏、泰逢氏、冉相氏、盖盈氏、大敦氏、云阳氏、巫常氏、泰壹氏、空桑氏、神民氏、倚帝氏、次民氏。以上皆穴居之世也。”

循蜚纪,共有二十二氏。

其它纪名的记载——

清林春溥撰《开辟传疑·序论》曰:“循蜚纪——(《命历叙》作修飞,《广雅》作修辈,《书疏》作循飞)二十二氏(有号无世)。”(《先秦史参考数据八种》上册第298页,耿素丽编)

修飞,意思是在接受地球人类道统文化的教化以后,飞快地修正自己的思想意识和日常行为。

修辈,《康熙字典》“酉集下-车字部”:“辈——《广韵》《集韵》《韵会》补妹切《正韵》邦妹切,??音背。《说文》军发车百两为一辈。《六书故》车以列分为辈。又《玉篇》类也。《正韵》等也。《后汉·王霸传》令郡国孝子、悌弟、贞妇为一辈。又《玉篇》比也。《正韵》班也。又《正韵》行也。”辈,可以理解为各种各样行为。 修辈,就是对人的身体行为,语言行为、心理思想行为进行纠正。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「辈」

扫描版:

汉字「辈」在《康熙字典》页码:1245.019

扫描版:

汉字「辈」在《汉语大字典》页码:3773.10

【酉集下】【车字部】

【广韵】【集韵】【韵会】补妹切【正韵】邦妹切, 音背。【说文】军发车百两为一辈。【六书故】车以列分为辈。

又【玉篇】类也。【正韵】等也。【史记·娄敬传】使者十辈来。【后汉·王霸传】令郡国孝子、悌弟、贞妇为一辈。

又【玉篇】比也。【正韵】班也。【后汉·循吏传】边凤、延笃先后为京兆尹,时人以辈前世赵、张。【吴志·张温传】当今无辈。

又【正韵】行也。【论语注】先进、后进,犹言前辈、后辈。 俗省作軰。

此字始见于篆文,从车、非声。从「车」,指与车有关;「非」表示音读,也兼有分的意思。在六书中属于形声兼会意。

汉字:「辈」在《汉字字源》中的解释:

辈

字形演变

字源解说

非

,既是声旁也是形旁,是“

排

”的省略,表示齐列。

輩

,金文

( 非,即“排 ”)

( 車,战车 ), 造字本义:名词,战车阵,并排前进的战车群 。篆文

承续金文字形。俗体楷书

依据草书字形

将正体楷书字形

中的

简化成

。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》

:輩,若軍發車百兩爲一輩。从車,非聲。

附二 白话版《说文解字》

:辈,如果军队发出一百辆战车,就叫一“辈”。字形采用“车”作边旁,采用“非”作声旁。

引申线索

词汇分类

①本义,名词:并排前进的战车群

。 本义只见于古文

辈

,若军发车,百辆为

辈

。——《说文》

辈

,车以列分为

辈

。——《 六书故 • 工事三 》

②名词:家族中长幼的秩序、等级

。 辈分 辈行 / 后辈 晚辈 小辈 前辈 先辈 长辈 同辈 老前辈 小字辈 老一辈 小一辈

古人不可见,前

辈

谁复继?——杜甫《赠李邕》

马有上中下

辈

。——《史记 • 孙子吴起列传》

③名词:代

。 / 我辈 人才辈出 平庸之辈 无能之辈

汝

辈

所惜罗程艺耳。——宋 • 王谠《唐语林 • 雅量》

若

辈

得无苦贫乎?——明 • 崔铣《记王忠肃公翱三事》

吾

辈

处今日之中国。——清 • 林觉民《与妻书》

④量词:终其一生为一辈

。 / 后半辈 前辈子 一辈子

匈奴留汉使郭吉、路充国等前后十余

辈

。——《汉书 • 李广苏建传》

高使人请子婴数

辈

,子婴不行。——《史记》

-------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

《路史·前纪二·九头纪·泰皇氏》:“右古六纪,在鉅灵氏前。循蜚七,是谓二十一姓纪。自鉅灵氏而下纪也[15]。原注:[15]徳厚信矼,天下之人循其化,以若飞也。陶弘景《谱厯》云:‘上古有循飞纪’。” (《四库全书》本)

循飞的意思与循蜚相同。

司马贞补《史记·三皇本纪》:“故《春秋纬》称自开辟至于获麟,凡三百二十七万六千岁,分为十纪,凡世七万六百年。一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰因提纪,九曰禅通纪,十曰流迄纪。”

清崔东壁《补上古考信录》卷上:“开辟之处 《春秋纬》称:自开辟至于获麟,凡三百二十七万六千岁,分为十纪,一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰回提纪,九曰禅通纪,十曰流迄纪。” (《先秦史参考数据八种》上册第八十八页,耿素丽编)

《混元圣纪》卷一:“修飞纪九姓,《河图》作居方氏。”“修飞纪九姓”误,循蜚纪共有二十二氏,九姓的居方氏,当为九头纪的人皇氏。

《混元圣纪》卷一:“《春秋纬》称自开关至于获麟凡三百二十七万六千岁,分为十纪。一日九头纪,二日五龙纪,三日摄提纪,四日合雄纪,五日连通纪,六日叙命纪,七日修飞纪,八日因提纪,九日禅通纪,十日流讫纪。”

《金楼子·兴王篇》:“粤若稽古,天皇氏、地皇氏、人皇氏、分有十纪。一曰九头,二曰五龙,三曰括堤,四曰合雒,五曰连通,六曰序命,七曰修飞,八曰因提,九曰禅通,十曰疏讫。”

循蜚又作修飞、修辈、循飞,皆为循蜚读音的讹传。

循蜚纪,一作二十二姓纪,又称循飞纪、修飞纪、修辈纪。

循蜚纪共二十二氏,有号而无世。

八、第八纪因提纪

民国缪凤林《中国民族由来论》“二、辨巴比伦说” 云:1866年,英国且尔曼著《中国民族由来论》说巴比伦与中国“文字语言相同者,如十纪计算法,天皇十三头、地皇十一头,各一万八千岁。天皇二十三万四千年,地皇十九万八千年,总年数四十三万二千年。(巴比伦以此计算大洪水以前诸王之年数)十纪之第一期者,九人治世(中国有九头纪),此五纪(中国有五龙纪),又Sumir(中国循蜚纪),Dintirki(中国因提纪),Tamdin即波斯湾之北(中国禅通纪),Ur-bau(中国伏羲),十二月名称之符号,十二支名之符号(《尔雅》《史记》所称者)等是也。巴比伦之楔形文字,一变而为画卦。”(吉林文史出版社,2002年12月,李学勤、张岂之主编《炎黄汇典·文论卷》第37页)“Dintirki”就是十纪的因提纪。

明郭之奇撰《稽古篇》卷一“附十纪”:“因提纪,其世咸有制作,俾后人可利时也。” (《四库全书存目丛书》史部 第34册 别史类)

地球人类到了 因提纪,由于自身神通智慧减退,考虑到后世的人类如果没有某些文明创造会影响到他们的生存质量,就开始创造一些特定的文化和物质文明。 物质文明,如有巢氏、燧人氏正当其时。文化则比如 第七纪循蜚纪,就有泰壹氏出现教导人们修炼神仙 ,到 因提纪的时候神仙修炼已经比较普及。

清陈梦雷《古今图书集成?明伦汇编皇极典帝纪部》“帝纪部汇考一·上古”:“因提纪 所谓因提纪也,因提者,其世咸有制作,俾后人可因以利时也”

《混元圣纪》卷一:“因提纪,《河图》作提挺纪。……中有神人,提挺而治,故号提挺氏。生子三十五世,通纪七十二姓,故号通姓氏。”《世本集览》第一册:“ 五龙五姓一世 摄提五十九姓三十五世。)(汉宋衷注 王梓材撰本)

皆为三十五世,故提挺纪非因提纪之别名,提挺纪实际是摄提纪的别名。

《路史·前纪二·九头纪·泰皇氏》:“因提八,如辰放氏之衣皮、有巢氏之编堇、遂人氏之出穴,皆因其变而举之也[16]。原注:[16]即十有三姓也。诸记不一。按《雒书》云:‘三皇号九头纪,次五帝号五龙纪,次摄提纪,次连逋纪,次叙命纪,次因提纪,次禅通纪,次为合雒、循蜚’,传之谬尔。”

因提纪,有十三姓。《雒书》的十纪次序混乱。

清林春溥撰《开辟传疑》卷上曰:“因提纪十三氏 辰放氏即皇次,四世;蜀山氏,六世;豗傀氏,六世;浑沌氏,七世;东户氏,十七世;皇覃氏,七世;启统氏,三世;吉夷氏,四世;几蘧氏,一世;狶韦氏,四世;有巢氏,二世;燧人氏,四世;庸成氏,八世。人表作容成。”(《先秦史参考数据八种》上册第202页,耿素丽编)共七十三世。

《世本集览》第一册:“ 因提十三氏 皇次四世 蜀山六世 逐鬼六世 浑敦七世 东户十七世 皇覃七世 启统三世 吉夷四世 几渠一世 狶韦四世 大巢二世 遂皇四世 庸成八世 伏羲之先 ”(汉宋衷注 王梓材撰本)因提十三氏,七十三世。

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其八曰因提纪。共有十三氏,首曰辰放氏,是为皇次屈。

古初之人卉服蔽体,至辰放氏时多阴风,乃教民搴木茹皮以御风霜,绹发乇首以去灵雨,而民从之。命之曰衣皮之人,传四世;次曰蜀山氏,传六世;次曰豗傀氏,传六世;浑沌氏,传七世;东户氏,传十七世;皇覃氏,传七世;启统氏,传三世;吉夷氏,传四世;几蘧氏,传一世;狶韦氏,传四世;其第十一曰有巢氏,教民栖木而巢,以避禽兽之害,又刻木结绳以为政,又教民取羽革紩衣挛领着兜冒以贲体,又令民之死者厚衣之以薪而瘗之,传二世。十二曰燧人氏,作钻燧,教民取火以为熟食,又教民范金合土以为釜,又立 传教之台 而师道以起,兴交易之道而人情以遂,故亦曰遂皇氏,有四佐焉,曰明由、必育、成博、陨邱、传四世。十三曰庸成氏,传八世,共为六十八世。”

六十八世误,实为七十三世。

清黄本骐《历代统系录·三皇》:“因提纪,(凡十三氏,共八十五世。)辰放氏,传四世;蜀山氏,传六世;豗傀氏,传六世;浑沌氏,传七世;东户氏,传十七世;皇覃氏,传十世;启统氏,传三世;吉夷氏,传四世;几蘧氏,传一世;狶韦氏,传四世;有巢氏,传七世;燧人氏,传八世;庸成氏,传八世。”(《四部文明:商周文明卷》第2册,文怀沙主编)皇覃氏十世,十是七的笔划缺失讹传。有巢氏七世,是皇覃氏七世的误纪。燧人氏八世,则是庸成氏传八世的误纪。

《路史·前纪五·因提纪》:“右因提纪,凡六十有六世。”

《路史·前纪三·循蜚纪·鉅灵氏》:“丹壶书云:皇次四世,蜀山【亻逐】傀夷四世,九渠一世,狶韦四世,大巢二世,遂皇四世,庸成八世;凡六十有八世,是为因提之纪。”林春溥《开辟传疑》“辰放氏即皇次”,故皇次就是辰放氏。九渠音通几蘧,即几蘧氏的另一种名称。

《康熙字典》“酉集中-豕字部”:“豗——《广韵》呼恢切《集韵》《韵会》《正韵》呼回切,??音灰。《玉篇》猪豗地也。又《类篇》相击也。”

清陈昌治《说文解字》卷八“人部”:“傀——伟也。从人鬼声。《周礼》曰:“大傀异。”??,

傀或从玉褢声。公回切”

段玉裁《说文解字注》:“傀——伟也。方言。□,盛也。注言瓌玮也。广雅。傀,盛也。司马注庄子曰。傀,大也。字林。傀,伟也。从人。鬼声。公回切。十五部。周礼曰。大傀异灾。大司乐职文。周礼作烖。篆文也。许作灾。籒文也。郑注。傀犹怪也。大傀异烖,谓天地奇变。若星辰奔霣及震裂为害者。”

清陈昌治《说文解字》卷八“人部”:“伟——奇也。从人韦声。于鬼切”

段玉裁《说文解字注》:“伟——奇也。庄子曰。伟哉夫造物者。从人。韦声。于鬼切。十五部。玄应曰。埤苍作玮。”

从“于鬼切”可知韦本为傀,是傀的音译。

【亻逐】傀是狶韦的别名,《路史》所列属于重复。

《路史》的六十六世与六十八世皆误,实为七十三世。

清林春溥撰《开辟传疑·序论》曰:“《春秋命历序》以为,自开辟至获麟三百二十七万六千岁,分为十纪,曰九头、五龙、摄提、合雒、连逋、叙命、修飞、回提、禅通、流讫。”(《先秦史参考数据八种》上册第202页,耿素丽编)

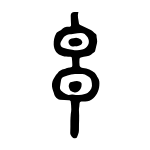

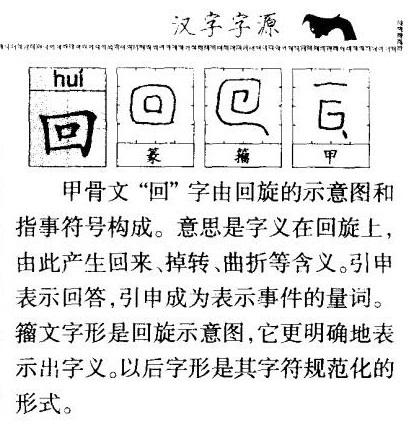

《康熙字典》“丑集上-囗字部”:“回——《唐韵》戸恢切《集韵》《韵会》《正韵》胡隈切,??音洄。《说文》从囗,中象回转之形。徐锴曰:浑天之气,天地相承。天周地外,阴阳五行,回转其中也。《礼·礼器》礼饰回,增美质,措则正,施则行。又《正韵》返也。”

回,就是返的意思。那么,回提就可以理解为复古,以提高恢复人类应对社会和自然环境的能力。

---------------------------------------------------------------------------------------------

【延伸阅读】

《康熙字典》:「回」

扫描版:

汉字「回」在《康熙字典》页码:216.026

扫描版:

汉字「回」在《汉语大字典》页码:767.2

【丑集上】【囗字部】

【唐韵】戸恢切【集韵】【韵会】【正韵】胡隈切, 音洄。【说文】从囗,中象回转之形。【徐锴曰】浑天之气,天地相承。天周地外,阴阳五行,回转其中也。

又【说文】邪也,曲也。【诗·小雅】淑人君子,其德不回。【礼·礼器】礼饰回,增美质,措则正,施则行。

又【正韵】返也。【后汉·蔡邕传】回途要至,俯仰取容。

又【广韵】违也。【诗·大雅】求福不回。【又】徐方不回。【注】回犹违也,言不违命也。

又【诗·大雅】昭回于天。【注】昭,明。回,旋也。 又屈也。【后汉·卢植传】可加赦恕申宥回枉。【又】抗议不回。 又徘回。【说文】徘徊本作裵回。宽衣也,取其裵回之状。【张衡·思 赋】马倚辀而徘回。【注】言踟踌不进也。 又低回,纡衍貌。【史记·孔子世家赞】适鲁,观仲尼车服礼器,余低回留之,不能去。【前汉·扬雄传】大道低回。 又姓。【韵会】古贤者方回之后。【正字通】明宣德中御史回续。 又地名。【后汉·郡国志】右扶风有回城,名曰回中。 又通作回。【荀子·儒效篇】图回天下于掌上。 又通作回。【史记·邹阳传】墨子回车。

又【正字通】回回,国名。西域大食国种也。明丘浚曰:国在玉门关外万里, 隋闲入中国。金元以后,蔓延滋甚,所至辄相亲守,其所谓敎门者尤笃,今在在有之。

又【集韵】【韵会】 戸贿切,音悔。绕也。【左传·襄十八年】右回梅山。徐邈读上声。

又【集韵】【韵会】 胡对切,音缋。【前汉·赵充国传】回远千里。【注】回谓路迂回也,音胡悔反。 又畏避也。【前汉·王温舒传】卽有避回。【注】谓不尽意,捕击盗贼。

又【盖宽饶传】刺举无所回避。【注】回 读若讳。 俗作回。

骨文、金文字形都像水流回转的样子,即漩涡。战国文字则将内部连笔成椭圆形,而内外并断笔分离。篆文字形则又将战国文字外形缺笔处相连成囗,而成今日通行的字形,都像漩涡的样子。在六书中属于独体象形。

汉字:「辈」在《汉字字源》2 中的解释:

汉字:「辈」在《汉字字源》1 中的解释:

回

字形演变

字源解说

本 字“回”

回

,甲骨文

在圈状符号

上加一短横指事符号

,表示循环反复、周而复始。 造字本义:动词,以圈状的轨迹不断旋转、扩展 。金文

省去短横指事符号,强化了螺旋循环的形象。籀文

基本承续金文字形。篆文

误将籀文字形中的螺旋形

写成内外两个圆圈。

合并字“迴”

回

,既是声旁也是形旁,表示旋转、循环。

迴

,篆文

( 彳,行进 )

( 回,旋转、循环 ),表示回转着前进。 造字本义:沿曲折、回转的路线前进 。有的篆文

将“彳”

写成“建字底”

。隶书

将篆文字形中的“建字底”

写成“走字底”

。

注

:“回”与“迴”不同,但古文中“回”与“迴”大量相互假借、相混用,如“回廊”与“迴廊”并用,“回避”与“迴避”并用。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

附一 文言版《説文解字》:

回,轉也。从囗,中象回轉形。囘,古文。

附二 白话版《说文解字》

:回,绕着转圈。字形采用两个“囗”会义,中间的“囗”像回旋转绕的形状。囘,这是古文写法的“回”字。

引申线索

词汇分类

①本义,动词:以圈状的轨迹不断旋转、扩展

。 回荡 回环 回流 回旋 回廊 回肠荡气

东道少

回

远。——《汉书 • 李广传》

山

回

路转不见君。——唐 • 岑参《白雪歌送武判官归京》

峰

回

路转。——宋 • 欧阳修《醉翁亭记》

②动词:向后转动,转

。 回避 回转 回身 回首 回头 回顾 回见 回眸 回心转意

回

,转也。——《说文》

虎鼓瑟兮鸾

回

车。——唐 • 李白《梦游天姥吟留别》

廊腰缦

回

。——唐 • 杜枚《阿房宫赋》

回

车叱牛牵向北。——唐 • 白居易《卖炭翁》

回

看射雕处。——唐 • 王维《观猎》诗

可堪

回

首。——宋 • 辛弃疾《永遇乐 • 京口北固亭怀古》

③动词:返,还,重归

。 回潮 回暖 回程 回路 回春 回青 回跌 回落 回升 回涨 回返 回归 回还 回来 回迁 回去 回锅 回炉 回笼 回家 回门 回空 回聘 回棋 回师 回天 回条 回执 回马枪 回光返照

淹

回

水而凝滞。——《楚词 • 屈原 • 涉江》

昭

回

于天。——《诗 • 大雅 • 云汉》

图

回

天下于掌上而辨白黑。——《荀子 • 儒效》

畔

回

穴其若兹兮。——《汉书 • 叙传》

诡文

回

波。——《淮南子 • 本经》

碧水东流至此

回

。——唐 • 李白《望天门山》

少小离家老大

回

。——唐 • 贺知章《回乡偶书》

道苟直,虽死不可

回

也;如

回

之,莫若亟去其位。——柳宗元《与韩愈论史官书》

槛内群芳芽未吐,早已

回

春。——苏轼《浪淘沙 • 探春》

④动词:反应,响应

。 回拜 回敬 回报 回答 回复 回响 回应 回驳 回击 回绝 回单 回电 回话 回信 回口 回嘴 回扣 回礼 回赠 回神 回声 回音

⑤副词:向后,逆向地

。 回访 回请 回收 回销 回溯 回味 回想 回叙 回忆

⑥本义,动词:沿曲折、回转的路线前进

。 回旋 / 巡回 迂回 峰回路转

迴

,曲也。——《广韵 • 队韵》

夫五行之山,固塞险阻之地也,使我德能覆之,则天下纳其贡职者

迴

也。——《淮南子 • 氾论》

未央宫周

迴

二十二里九十五步五尺,街道周

迴

七十里。——《西京杂记》

迴

行道乎伊阙,邪径捷乎轘辕。——《文选 • 张衡 • 东京赋》

野老篱边江岸

迴

,柴门不正逐江开。——唐 • 杜甫《野老》

地拥金陵势,城

迴

江水流。——唐 • 李白《金陵三首》

但行处,鸟惊庭树;将到时,影度

迴

廊。——《红楼梦》第五回

⑦量词:次,轮

。 回合 / 头一回 一连三回 (迴3828)

--------------------------------------------------------------------------------------------

(回到正文)

清崔东壁《补上古考信录》卷上:“开辟之初 《春秋纬》称:自开辟至于获麟,凡三百二十七万六千岁,分为十纪,一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰回提纪,九曰禅通纪,十曰流迄纪。” (《先秦史参考数据八种》上册第八十八页,耿素丽编)

清陈允锡辑《史纬》卷之首:“《春秋纬》称,自开辟至获麟凡三百二十七万六千岁,分为十纪。凡世七万六百年,一曰九头纪,二曰五龙纪,三曰摄提纪,四曰合雒纪,五曰连通纪,六曰序命纪,七曰修飞纪,八曰回提纪,九曰禅通纪,十曰流讫纪。” (《四库全书存目丛书》史部 第151册 史钞类)

因提纪,一作回提纪。

因提纪,十三氏,七十三世。

九、第九纪禅通纪

㈠纪名

民国缪凤林《中国民族由来论》“二、辨巴比伦说” 云:1866年,英国且尔曼著《中国民族由来论》说巴比伦与中国“文字语言相同者,如十纪计算法,天皇十三头、地皇十一头,各一万八千岁。天皇二十三万四千年,地皇十九万八千年,总年数四十三万二千年。(巴比伦以此计算大洪水以前诸王之年数)十纪之第一期者,九人治世(中国有九头纪),此五纪(中国有五龙纪),又Sumir(中国循蜚纪),Dintirki(中国因提纪),Tamdin即波斯湾之北(中国禅通纪),Ur-bau(中国伏羲),十二月名称之符号,十二支名之符号(《尔雅》《史记》所称者)等是也。巴比伦之楔形文字,一变而为画卦。”(吉林文史出版社,2002年12月,李学勤、张岂之主编《炎黄汇典·文论卷》第37页)“Tamdin”就是十纪的禅通纪。

《路史·前纪六·禅通纪·中皇氏》:“中皇氏,封禅之帝也。当是时,人结绳而用之,居皇人山之西,是为嶅鄗山。一曰中央氏,后有中央氏、中黄氏。(封禅有矣。古者五载一巡狩,而每姓一封禅。封禅帝王易姓,告代之大典也。一箪之饎,鞠人之养也,受之于旅,且犹有谢,而况得天下乎?然则历世而来,开山命历、握河登纪者之所以攀嵩缘岱,而对越乎清极,岂苟然耶?固所以告成功也。是故皇非创业,则巡告而不展。三代八十四王,历年千九百三十,其行之者,禹汤成王而已。他君曾未之行,武宗、中宗、宣王亦未之行,岂惟惩国度戒诬哉?继世守成,顾无得而谢也。一自夷吾设祥瑞之说歫齐君,诸儒为必俟泰平之言。难秦帝而后,中材之主,误其美称,不原其本。苟存华观至一代而数封,中间妄引昌辉,假称蓂萐,隲肃然除蒿里以诬渎乎?清宁者,武接于中馗矣。孽臣艳后,秽挺嵩岱,先王之礼意果安在邪?咄哉!末世之君不知夫礼,而必欲行封,拘儒辟苟,当平世讲礼戒费行,其所谓代一之举,则嗣君无事于袭为矣。君欲行之,则盍反其本乎?惟母致羊皮、杂貂裘之讥可也,不然,无重发陈庄伯之叹。)”

禅通纪有十六氏,凡八十八世。(详见后)封禅自中皇氏(一曰中央氏)始。

《史记·封禅书》曰:“登封报天,降禅除地”。张守节《 正义 》解释:“ 此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰封。此泰山下小山上除地,报地之功,故曰禅。”

汉刘向撰《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。”

《淮南子·缪称篇》:“泰山之上,有七十坛焉。”高诱注:“封乎泰山,盖七十二君也。”

《管子·封禅》:“古者封泰山禅梁父者七十二家,而夷吾所记者十有二焉。昔无怀氏,封泰山。禅云云,虙羲封泰山,禅云云。神农封泰山,禅云云。炎帝封泰山,禅云云。黄帝封泰山,禅亭亭。颛顼封泰山,禅云云。帝喾封泰山,禅云云。尧封泰山,禅云云。舜封泰山,禅云云。禹封泰山,禅会稽。汤封泰山,禅云云。周成王封泰山,禅社首。皆受命然后得封禅。”七十二家而管子仅记十二家,余六十家。

《路史·前纪三·循蜚纪·鉅灵氏》:“丹壶书云:仓颉一世,栢皇二十世,中央四世,大庭五世,栗陆五世,丽连十一世,轩辕三世,赫婿一世,葛天四世,宗卢五世,祝融二世,昊英九世,有巢七世,朱襄三世,阴康二世,无怀六世;凡八十有八世,是为禅通之纪。可谓备矣。” (《四库全书》本)仓颉误,当为史皇氏,因仓颉为流讫纪后世轩辕黄帝的大臣故。

又明郭之奇撰《稽古篇》卷一“附十纪”:“禅通纪,言禅让之德通于天道也。”(《四库全书存目丛书》史部 第34册 别史类)

清陈梦雷《古今图书集成·明伦汇编皇极典帝纪部》“帝纪部汇考一·上古”:“禅通纪 所谓禅通纪也,禅通者,言禅让之德通乎天道也。”此与《稽古篇》所言一样。

明朱权撰《通鉴博论》卷上:“禅通纪——禅通者,通于封禅之君也。”(《四库全书存目丛书》史部 第281册 史评类)

禅通纪者,通于封禅之君纪也。至于“禅让之德通乎天道”,这是后世之人所言,非禅通纪之禅通本义。

㈡历氏数

《路史·前纪三·循蜚纪·鉅灵氏》:“丹壶书云:仓颉一世,栢皇二十世,中央四世,大庭五世,栗陆五世,丽连十一世,轩辕三世,赫婿一世,葛天四世,宗卢五世,祝融二世,昊英九世,有巢七世,朱襄三世,阴康二世,无怀六世;凡八十有八世,是为禅通之纪。可谓备矣。”仓颉误,当为史皇氏,因仓颉为流讫纪后世轩辕黄帝的大臣故。丽连有的文献为昆连氏,误。赫婿误,当为赫胥。造屋庐者为大庭氏。五十万年前已经有神人造屋庐。宗卢通尊庐,庐者,房舍也。《丹壶书》所纪是十六氏,八十八世。

明朱谋【土韦】撰《邃古记》卷一:“人皇氏第五 禅通纪者,史皇、栢皇、中央、大庭、栗陆、丽连、轩辕、赫胥、葛天、尊庐、祝融、昊英、有巢、朱襄、阴康、无怀。”(《四库全书存目丛书》史部 第29册 别史类)此是十六氏。

清林春溥撰《开辟传疑》卷上:“禅通纪十八氏——史皇氏一世,栢皇氏二十世,中央氏四世,大庭氏五世,栗陆氏五世,丽连氏十一世,轩辕氏三世,赫胥氏一世,葛天氏四世,尊庐五世,祝融氏二世,昊英氏九世,有巢氏七世,朱襄氏三世,阴康氏二世,无怀氏六世。”(《先秦史参考数据八种》上册,耿素丽编)云为十八氏,实为十六氏,八十八世。

《世本·作篇》卷第一:“沮诵苍颉作书.广韵.太平御览.宋衷注.沮诵苍颉.黄帝之史官. 澍桉尚书序正义引云苍颉作书.无沮诵字.周礼外史疏引云苍颉造文字.注.苍颉.黄帝之史.援神契云.苍颉视龟而作书.淮南子云.苍颉作书.天雨粟.鬼夜哭.吕氏审分览云.苍颉作书.高诱注.苍颉生而知书写.仿鸟迹以造文章.说文.庖羲氏始作易八卦.神农氏结绳为治.黄帝之史苍颉.见鸟兽迒之迹.初造书契.苍颉之初作书.盖依类象形.故谓之文.其后形声相益.即谓之字. 字者.言孳乳而浸多也. 着于竹帛谓之书.书者如也. 沮诵苍颉为黄帝左右史.唐六典.宋注云.黄帝之世.始立史官.沮诵苍颉.居其职矣.至于夏商.乃置左右.言则左史书之.动则右史书之.故曰左史记言.右史记事.言经尚书.事经春秋者也.初学记. 澍桉路史注引世本云.史皇苍颉.同阶不作.沮诵未审也.帝王世纪云.黄帝史官苍颉.取象鸟迹.始作文字.记其言动.谓之书契.而河图玉版云.苍颉为帝南巡.登阳虚之山.临于玄扈洛汭之水.灵龟负图.丹甲青文以授之.是苍颉为帝.又非史官矣.而汉熹平六年苍颉庙碑云.苍颉天生德于大圣.四目灵光.为百王作宪.而孔演像素命苞言帝王之相曰.苍颉四目.是谓并明.非人臣也.史皇作图.文选宣贵?诔注。艺文类聚.太平御览.宋衷曰.史皇.黄帝臣也.图谓画物象也.澍桉类聚引世本云.史皇作画.又桉淮南子注.史皇.苍颉也.春秋元命苞云.苍帝史皇氏.名颉.姓侯冈.龙颜侈哆.四目灵光.实有睿德.生而能书.及受河图绿字.于是穷天地之变.仰观奎星圆曲之埶.俯察龟文鸟羽山川.指掌而创文字.治百有一十载.都于阳武.终葬衙之利乡亭.亦以史皇为苍颉.然路史引世本云.史皇苍颉同阶.是史皇非即苍颉也.”(张澍稡集补注本辑)

《北堂书钞》卷七引《随巢子》说:“史皇产而能书。”

刘恕《通鉴外纪》:“仓颉见鸟兽之迹,体类象形而制字。”

史皇是生而能书,仓颉见鸟兽之迹而制字,史皇与苍颉自非同一人,二人相去的时代亦甚远。后世之人因为疑古,才产生了混淆,变成了一个人。

钟毓龙著《上古神话演义》第三十五章“巫咸鸿术为尧医 越裳氏来献神龟”:“其九曰禅通纪。共有十六氏,首曰仓帝史皇氏,名颉,姓侯冈,龙颜四目,生而能书,实创文字,天为之雨粟,鬼为之夜哭,万古文化由此起。柏皇氏继之,以木纪德,居于皇人山,传二十世。中皇氏继之,居于嶅山。一曰中央氏,传四世。大庭氏继之,都于曲阜,以火为纪,号曰炎帝,传五世。栗陆氏继之,愎谏无道,有贤臣曰东里子,不能用而杀之,天下叛之,传五世而亡。昆连氏继之,一曰厘连氏,又曰厘畜氏,亦无道,传十一世。轩辕氏继之,始作车,伐山取铜以作刀货,传三世。赫胥氏继之,亦曰赫苏氏,传一世。葛天氏继之,始作乐,八人捉(牛介)投足掺尾叩角而歌八终:一曰载民,二日玄鸟,三曰遂物,四曰奋縠,五曰敬天常,六曰达帝功,七曰依地德,八曰临万物之极,块柎瓦缶武喿从之,是谓广乐,传四世。宗卢氏继之,亦曰尊卢氏,传五世。祝诵氏继之,一曰祝和,是为祝融氏,作乐名属续,以火施化,号赤帝,都于郐,传二世。昊英氏继之,传九世。有巢氏继之,教民编槿而庐,葺雚而扉,塓涂茨翳以蔽风雨,是为有房屋之始,亦曰古皇,传七世,权臣为变而亡。朱襄氏继之,其时多风,群阴閟曷,乃命其臣士达作五弦之瑟以来阴气,令曰来阴,传三世。阴康氏继之,其时阴多滞伏,民气壅闭,乃制为舞以利导之,是谓大舞,传三世。无怀氏继之,传六世。”

禅通纪所历氏数古籍文献记载最乱,除十六氏外,另有十八氏,十九氏、二十氏之说。

十八氏

《世本集览》第一册:“ 皇古三 禅通十八氏 仓颉一世 柏皇二十世 中央四世 大庭五世 栗陆五世 丽连十一世 轩辕三世 赫胥一世 葛天四世 宗卢五世 祝融二世 昊英九世 有巢七世 朱襄三世 阴康二世 无怀六世 厉山神农之先 包牺一世 女娲 神农八世 禅通之余 柏皇 大庭 栗陆 昆连 赫胥 葛天 祝融 昊英 朱襄 阴康 无怀 附因提后 混沌 东户 循蜚后 太一即泰壹 少典黄炎之先 。”(汉宋衷注 王梓材撰本)仓颉误,当为史皇。包牺误,当为太昊。明陈士元撰《荒史》卷二同此。

与十六氏的不同之处,是加上了太昊、女娲。

十九氏

《路史·前纪二·九头纪·泰皇氏》:“禅通九,是谓十有八姓纪。史皇氏之通封禅者,十有八姓也[17]。原注:[17]《三坟书》作“通姓氏”,又以九头、五龙、提犍三纪在通姓后,妄也。大率此书虽有所取,然浅陋每难据云。”

《路史·前纪六~后纪一·禅通纪》禅通纪十八氏:“史皇氏、栢皇氏、中央氏、大庭氏、栗陆氏、丽连氏、轩辕氏、赫胥氏、葛天氏、尊庐氏、祝融氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、无怀氏、太昊、女娲、炎帝。”

与前面《路史·前纪三·循蜚纪·鉅灵氏》丹壶书云禅通纪十六氏不同,这里《路史》号称十八氏,实为十九氏。

明袁王《纲鉴合编》卷一“三皇纪”,清《纲鉴望知录》等均为“栗陆氏五世、大庭氏五世、尊庐氏五世、葛天氏四世、中央氏四世、有巢氏七世、丽连氏十一世、柏皇氏二十世、阴康氏二世、史皇氏一世、赫胥氏一世、女皇氏、昊英氏九世、朱襄氏三世、神农氏十七世、祝融氏二世、伏羲氏、无怀氏六世、轩辕氏三世”。

明郭之奇撰《稽古篇·皇统序》卷一:“附十纪 禅通纪言禅让之德通于天道也,凡一十九世。轩辕氏、祝融氏、太昊伏羲氏、史皇氏、栢皇氏、中央氏、大庭氏、栗陆氏、昆连氏、赫胥氏、葛天氏、尊庐氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、阴康氏、无怀氏、女皇氏、炎帝神农氏。”(《四库全书存目丛书》史部 第34册 别史类)“一十九世”误,当为一十九氏。“太昊伏羲氏”误,当为太昊。(下同)清李学礼《皇王史订》目次(《四库全书存目丛书》史部 第18册 编年类)同此。

相比较十六氏而言,是加上了太昊、女皇氏(女娲)、炎帝神农氏。

二十氏

清黄本骐编《历代统系录》卷一:“禅通纪;自轩辕至炎帝凡二十氏。轩辕氏、祝融氏、太昊伏羲氏、女娲氏、史皇氏、共工氏、栢皇氏、中央氏、大庭氏、栗陆氏、昆连氏、赫胥氏、葛天氏、尊庐氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、阴康氏、无怀氏、炎帝神农氏。”(《四部文明:商周文明卷》文怀沙主编(第二册)

对比十六氏而言,是加上了太昊、女娲氏、共工氏、炎帝神农氏。

还有文献如《易纬辨终备》记载:“自伏羲已来,汉永和元年,凡四十万九千三百八十九岁。”

这是误把太昊伏羲氏放在禅通纪里,据此就计算出了禅通纪的伏羲,至汉永和元年的年数。这应该是东汉时代的人所为。

至此,禅通纪,十六氏,八十八世。

(未完待续)

--------------------------------------------------------------------------------------------

【说明:此文为转载,版权归原作者所有,原文地址:】