双相情感障碍可以治愈吗?说说我的经历

今天是2022年1月7日,虽然此刻,敲下这些文字的我,仍在继续每天坚持吃药,但我已经比几年前好太多,太多了……我,仍在继续每天坚持吃药,但我已经比几年前好太多,太多了……

难以相信,那个几个月前还在知乎上搜索“双相情感障碍能不能被治愈”的我,现在却能有勇气写出“双相情感障碍是可以被治愈的”。即便是仍在服药的我,也已经看到了被治愈的希望和对自己对医生的信心。

YFI :是双相情感障碍II型+睡眠障碍+中度焦虑。

回看几年前的自己,当时的状态有多糟糕,就对现在的自己有多感到高兴。

我是从什么时候开始有这个病的呢?或许是2013年,或许是更早的时候(只不过那会儿自己还没意识到。)后来我有去检测基因,排在疾病风险报告前两位的是: 患精神分裂症的风险是正常人的2.71倍,患双相型障碍的风险是正常人的1.39倍。 好吧,这真是一点都不意外,因为我从小就是特别多愁善感的那种人,从小学开始,我的那本上了锁的私人日记里写的都是比较负面的东西。

最严重的应该是从2015年开始的吧。那些年发生了很多事。

但当时的我怎么样也不会想到去看医生,我的应对方式,好像一直是「逃」,逃离家乡,逃离过去,逃离现实。

比如,我记得,15年的1月31日晚上,我拖着行李箱又回到了上海。喜极而泣,迫不及待接下来的人生。恨不得在地上打滚,高兴地大马路上见了人就想亲。

第二天就要去新公司报道,而住哪里这个问题需要我当天晚上就从豆瓣上物色的几个选项里选择。那个当下。一个人。一个箱子。没在怕的。只要我想,哪里都是生活。

结果过份乐观地估计错了形势,带着大姨妈拖着笨重的箱子到了晚上10点还在去看最后一个房子的路上。

好在前面有遇到超级Nice的前租客,一个89年的厦大高材生裴裴,她马上就要离开上海去香格里拉开客栈了。虽然没有住下她的房但得知我还没时间去采买生活用品之后送了一床被子给我。当晚近12点的时候终于入住了最终敲定的房子,朋友GH也送来了被子和毯子,那时候的上海还是很冷,如果没有他们的那床被毯,可能我当天就已冻死也没后面这些事了。

现在回想起来,那副画面是有够惨的。 但是想家?这种感情我想当时的我是想象不出来的,总之我没有。反正到哪里都像在流浪。(现在回看,我发现人犯病的时候,认知模式的确会有问题。

流浪的生活当然充满苦涩。有段时间遭遇了一堆事,真的精神崩溃。 有个周日早上醒来就躺在床上哭得起不来床,觉得天都塌了。 第一次有自杀念头的时候给妈打电话,结果一开始她问吃饭了没有,没说几句又问我吃饭了没有......她到底有没有认真在听我讲话?算了……

反正,对于处在那个病态的认知模式里的我来说, 这个世界是没有人会真正爱我。

「When we feel defeated,when we imagine we could now perhaps settle for home and what it represents, that home no longer exists」

没有一座城一间房一个人是我可以回去的。 家就是我双脚站立的地方。而且这是我自己选择的人生,有什么好啰嗦的。 哪怕心里丧到家了,看起来还是一个过得满滋润的年轻人。但我记得下班路上看着《无缘社会》就在地铁上哭起来,听着《亲爱的小孩》就在大马路上哭得路人都绕着我走。现在想起来又想哭了。 哇,全靠硬气撑着,屏不牢就全泄气了……

当时的我,遇到哪怕再小的事情,都可以立马哭出来。

比如下雨天的晚上,看到路边还在摆摊的老奶奶,就觉得心酸地不得了;看到路上被大人一边拖着走一边哭得撕心裂肺的小孩子就觉得他们好可怜;也根本看不得微博上各种人间惨剧,看不得各种催泪的电影,这些都会让我哭到晕厥。

伴随着情绪的是各种各样的躯体症状。

肠胃系统: 每天消化不良,胃口差,吃一顿感觉可以消化很久,去查了胃镜没啥大问题,前后吃了各种各样的药,胃还是老样子……还动不动就拉肚子,拉得气虚,没打麻醉就做了肠镜,下来完全走不动路。后来开始严重地痔疮疼。一个人去医院把痔疮给割了,手术台上下来的时候浑身发抖,一个人在床上哭了很久才缓过神来。

心肺系统: 每天胸闷气短像家常便饭一样稀松平常,所以每天走路都是像有气无力的游魂。

睡眠系统: 整宿整宿失眠也就算了,关键还每天鬼压床,严重的时候一个晚上可以来个好几次,甚至能感到有人对着我的脸吹气。为此我大概尝遍了一个普通消费者能随手买到的各类助眠药物,比如褪黑素,有澳洲的有英国的,都没什么用,还有比如安神补脑液,炒酸枣仁……都是白搭。

脊椎: 腰酸背疼腿抽筋+严重的颈椎酸疼,睡觉的时候肩颈也是硬邦邦的完全放松不下来。我有去尝试中医推拿,但都是治标不治本。

所有这些,一开始我都以为只是因为自己体质差,是亚健康状态。但之后我有开始健身,哪怕每天去健身房大汗淋漓,这些症状还是纠缠着我。

具体是哪个契机我忘记了,那时候突然想到,或许这些怎么也治不好的身体疾病是因为我的心理出问题了,或许根本原因是这个!

因为平时上班不方便请假,就在某个周末去了上海精神卫生中心,医生问完我各种问题,也没让我做啥检测,就马上开了药,有几种药名我不记得了,只记得有个叫舒肝解郁胶囊,有个叫盐酸文拉法辛。它们只在初期给了我一阵子比较好的睡眠,其它的改善一概没见着,反而后来越吃副作用越明显。

所以那几年里,我都是断断续续地吃药,一方面因为副作用,一方面是不信任,那个时候我真的不相信吃药可以让我好起来。

现在想起来,那真是被硬生生耽误的几年。 如果那时身边有类似的病友告诉我应该怎么处理比较好,如果那时候能遇到负责任一点的医生,或许现在的我已经痊愈了。

2019年,工作上家庭上又发生点变动,我就回老家宁波工作了。

大概是因为看到了网上一些病友的分享,这次我决定要彻彻底底地去医院治好自己。

在网上查到宁波第一医院的季医生是我们当地这个领域比较有经验的医生,于是就挂了她的号开始去看。

事实证明,遇到一个负责任的好医生对疾病的治愈特别重要!

在宁波第一医院初诊时,因为是抑郁期去看的病,检测出来是中度抑郁,焦虑障碍也是中度,还有中度强迫症……在医生建议下,开始「 不能私自间断的长期服药治疗」。

然后又在之后的治疗过程中被确切诊断为双相情感障碍II型。

所以有时候你不想坚持,或许是因为还没找到那个能治好你的医生,别放弃。

在这篇文章里可以看到我整个用药过程和各种状态反应。

大概是一年的时间,期间经历了各位病友都会经历的换药、适应、副作用、自我怀疑、想放弃、坚持、稳定、反复、换药、测血药浓度、又稳定、又发作、持续稳定、变好、适应……

总结起来,下面这些是我认为对康复有帮助的:

一、不管过程有多艰难反复,我做到了不间断服药!这个很重要,因为很多药都是要吃了一段时间才会慢慢产生作用。

虽然因为个人身体差异,可能会有试过很多药还是没用的时候, 但别放弃,现代医学这么发达,总会有一种药适合你的。 我在第一医院尝试了好几种药都因为心动过速的原因没法吃,被季医生转去了宁波康宁医院。后来总算有在那边遇到了适合自己的药!试错成本的确是有的,但我们都已经这样了,试一下又怎样?

二、选择正规的医院 相信医生 相信药物

如果你切实抱有自己能痊愈的希望,并且选择了开始吃药,那就要充分信任医生和药物,我就是怀着一种破釜沉舟的心情在坚持吃药。假如对世上任何东西失去了信心与希望,试着把希望寄托在医生身上或许是个不错的选择。

不管是在上海还是宁波,我去的医院都是三甲医院,之后去的是精神专科医院(康宁),最好事先在网上搜一下你当地几所医院里哪个医生比较好,去挂专家的号总归比随机挂一个医生的号要稳妥。我在上海精神卫生中心的时候就没有做到这一点,随便挂了个普通医生的号,导致治疗效果也不好。所以到了宁波我有好好查一下医生的资料。选对一家正确的医院,选到一个好的医生特别重要。一旦选好了,就尽量百分百信任他们。

一开始一般是每周或者每两周复查一次,到了后期稳定一些了就可以每个月复查一次。

三、不必过分担心副作用

国人对于药物的副作用总是过分敏感。

刚开始接触药物的时候,我也总是免不了在网上搜索各种药物相关的资料,甚至也会仔细看药物说明书。后来发现,其实不必搭理上面写着的各种看起来还挺可怕的东西。

相比生病和失眠带来的对身体的伤害,反而药物副作用带来的那点伤害都可以忽略不计了。

只要定期去医院检查肝功能等相关指标,做到定期体检然后再让医生采取对应的措施就可以了。目前的首要任务是把咱的病治好,其它小的点都是细枝末节了。

比如有一段时间我吃那个丙戊酸镁,然后肝功能查出来稍有异常,然后医生给配了保肝片,吃了一瓶不到指标就恢复正常了,然后医生还把丙戊酸镁换成了盐酸氟西汀。

四、养成记录自己用药情况的好习惯

每个复诊周期里,最好每天做好自我观察,记录下来,不仅方便日后回看,也方便你下次去复诊时跟医生如实反馈,把身心状况事无巨细地告诉医生总归比笼统地说一下要好。不管是身体上还是情绪上,尽量如实反馈给医生,不要隐瞒。

五、逼自己养成规律运动健身的习惯

在我感觉状态好或者不好的时候,我都有逼着自己去健身。哪怕一开始迈出腿有困难(尤其是抑郁期),但是我发现,只要一旦到了健身房那个环境,一旦动起来了,就会产生可以继续动下去的动力似的东西,让你不断在椭圆机上踩下一步又一步,接着身体似乎会自己产生内啡肽多巴胺,于是精神好像兴奋起来,感受到了一种自我掌控般的积极情绪。于是,当我一旦感觉情绪来袭,就会想到自己在健身房时的那种积极向上,于是慢慢的,我养成了规律健身的习惯。

只要一件事情有规律地进行21天,就可以变成习惯,变成习惯了之后,每次就不需要太多的心理建设去动起来了。

我能明显地感受到,我没有健身的那几个月和规律健身的那几个月之间的差别,我曾经一度觉得,只要每天保证1个小时以上的运动,我的药量都可以减少!

健身除了对精神状态有好处,还能抵抗药物带来的一些副作用,比如变胖。

医生知道我有开始健身之后很替我开心,然后就更加放心地给我配了奥氮平,她觉得我有在规律运动就不必担心变胖。

运动是从「身」的方面改善,冥想则是从「心」的方面改善。—— 接下来我我也会尽量逼自己养成冥想的习惯,我的几个朋友都有冥想的习惯,他们一再鼓励我应该冥想,对我的睡眠有好处。其实也有试过几次,的确是有帮助的。比如有一次吃了药也一直睡不着,我就试着把心绪放在自己的呼吸上,什么都不想,慢慢地睡意的确会升起。

六、一定要多看心理学和哲学相关的优质书籍 —— 自我认知行为疗法

假如你经济条件允许,去找心理医生进行一对一的认知行为疗法是最好的了,但是答主我穷,所以这方面我一直都是靠自己看书进行自我的认知行为疗法。

这样做给我带来的改变是巨大的,所以我花了大量的篇幅在这个方面。因为当你的认知行为模式改变之后,你再回看之前犯病的自己,就会觉得当时的自己真的是被困在一个可怜又可笑的牢笼里,自己把自己困住了。

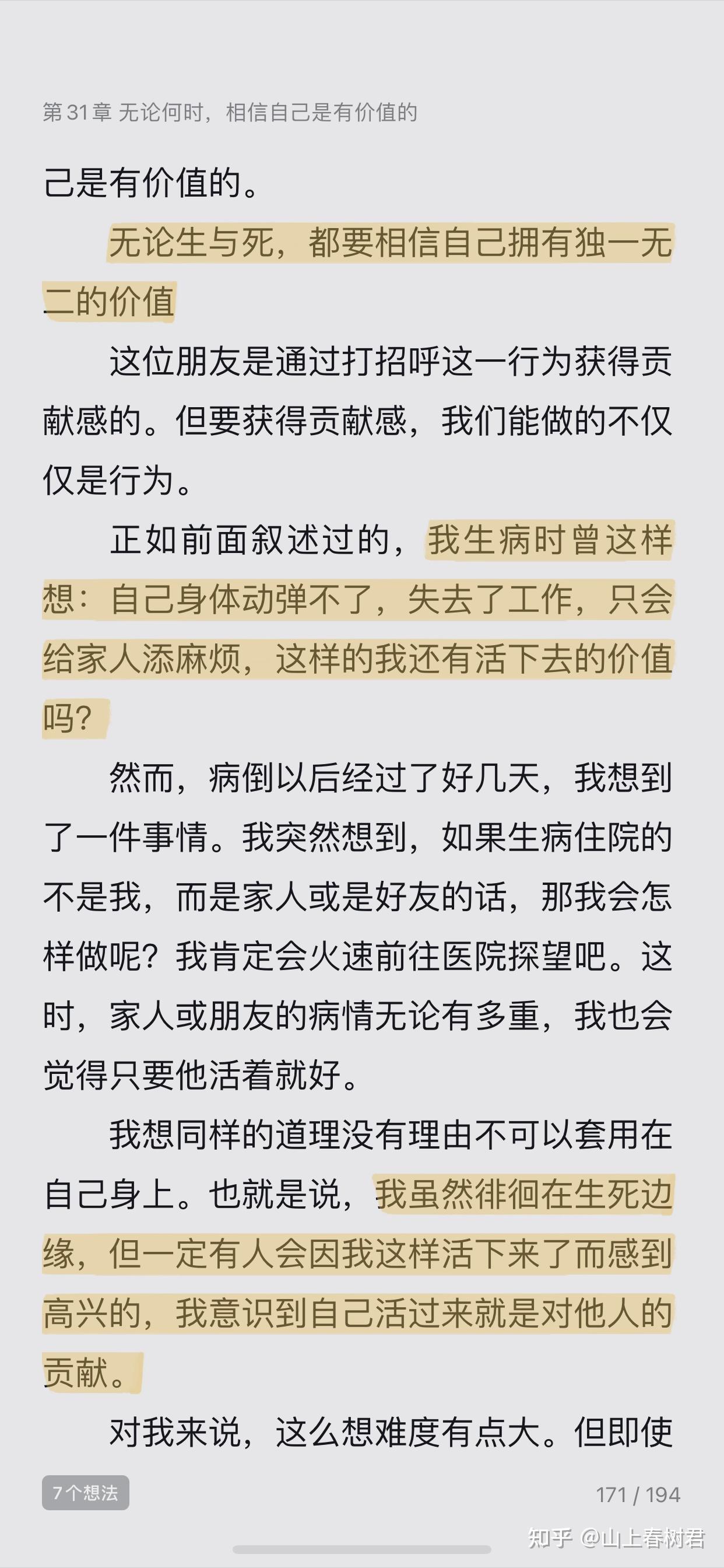

下面这些书都是对我产生了很多积极疗效的书。尤其是哲学家 阿德勒 的这一套心理学书籍: 《被讨厌的勇气》、《幸福的勇气》 深入浅出,非常好读,深受启发,适合一读再读。

阿德勒的心理学其实更适合现代的年轻人,因为他是积极的心理学,追求自我改变的心理学。跟弗洛伊德的心理学说不一样,阿德勒认为 「决定我们自身的不是过去的经历,而是我们自己赋予经历的意义。」

它就像一个助力器,能让我们吃下去的药产生加倍的疗效,毕竟心病还需心药医。

部分书摘:

也许你是在透过墨镜看世界,这样看到的世界理所当然就会变暗。如果真是如此,你需要做的是摘掉墨镜,而不是感叹世界的黑暗。 如果一味地关注过去的原因,企图仅仅靠原因去解释事物,那就会陷入“决定论”。也就是说,最终会得出这样的结论:我们的现在甚至未来全部都是由过去的事情所决定,而且根本无法改变。 人生不是由别人赋予的,而是由自己选择的,是自己选择自己如何生活。 要停止对“我”的执着,换成“对他人的关心” 重要的不是被给予了什么,而是如何去利用被给予的东西。 如果人生是一条线,那么人生规划就有可能。但是我们的人生只是点的连续,计划式的人生不是没有必要,而是根本不可能。 每天进步一点点也可以,解开一个算式或者记住一个单词都可以。也就是要不停地跳舞。如此一来,势必会有“今天能够做到的事情”。今天这一天就为此存在,而不是为遥远的将来的考试而存在。

书中这类醍醐灌顶的语句俯拾皆是,你们快自己去发现吧!

另外,去污名化后的 斯多葛主义 是很优秀的认知行为疗法思想范本,比犬儒主义之类和苦行僧式的修行方法都更适合现代人。 其中具有代表性的就是《像哲学家一样生活》还有马可奥勒留的《沉思录》。

斯多葛主义者认为除了预想失去生命之外,我们还应该预想失去财产。大多数人都是把闲暇时分用来思考我们想要而又没有的东西。马可说,如果把时间花在念及所有那些我们已经拥有的东西,并且反省如果失去了它们我们会多么想念它们,那么我们就会富裕得多。

安德鲁·所罗门的《正午之魔》 是很厚的一本书,可以说是一本关于抑郁症的大全。作者拿出了写学术论文的功夫,但又保留了新闻报道式的流畅。几十年的抑郁症经历使作者对这种病的理解非常深刻,书中到处是一针见血的警句。

“你在离地6英寸的地方做得到一些事;可一旦地面坠落,露出那1000英尺的深渊,你就做不到了。坠落的恐惧紧紧攫住你,而恐惧本身就可能是导致你坠落......你觉得自己快要死了。死本身也许不太糟糕,但活在死亡的边缘,那种将过又没过真正边缘的状况,才无比可怕。”

想起高中时的心理辅导老师曾经也说过类似的:

“别害怕睡不着,睡不着其实对你不会造成任何影响,而因为睡不着这件事引发的焦虑和恐惧才是不好的东西。” 看来道理都是全世界相通的啊。

另外必须推荐的是当今世界最有影响力、著作流传最广的心理治疗大师之一,美国团体心理治疗的权威,精神医学大师,存在主义治疗三大代表人物之一 —— 欧文亚隆的《直视骄阳》《叔本华的治疗》《当尼采哭泣》《日益亲近》《给心理治疗师的礼物》等,都用小说的手法,让普通人知道心理学治疗是怎么回事。

优秀的相关书籍太多了,一直推荐下去怕是得花费不少时间,如果有需要我可以日后再补充!

七、不要把自己封闭起来,多交点好朋友

幸运的是,我的生活里有出现几个可以抱团痛哭可以嬉笑打闹的朋友,他们不会因为我的病而嫌弃我,反而给我很多安慰、理解和力量。是偶尔可以当成药丸,让我少去了几次医院的那种。

所谓“活着的喜悦和幸福”是从人际关系中获得的,并不是指实际上与谁的关系,也不是必须进入特定的人际关系中去。只不过当我们感到绝望的时候,把我们从绝望中挽救出来的是他人。希望这个东西,都是他人给予的。 感激当体内那个叔本华版本的自我战胜尼采版本的自我时,身边还有打鸡血的朋友。

八、试着拥有一个积极的信仰 不管是什么

因为信仰这个东西比较私人,所以这里简单带过。这里的信仰跟迷信不一样,其实更像是一种世界观一种哲学信仰吧。我个人蛮喜欢看佛学的知识,比如《金刚经说什么》《世界上最快乐的人》《前行笔记》《禅的故事》……还有复旦大学哲学系王德峰教授在B站上面的几节课,都很有趣可爱,值得一听。

然后就是一些和佛学哲学有关的电影比如《超体》《黑客帝国》。因为常有人说科学的尽头是神学,所以我常觉得科幻题材的影视作品特别具有治愈效果。它们会让我们学会从宇宙的宏大视角客观地反观自己的生活。

九、放过自己 跟自己和解 别再给自己太大压力了

我发现得这个病的朋友很多都是对自己过分苛责的人,具有完美主义倾向的人,对自己要求往往过高。我自己就是从小就特别要强的人。现在我已经学会了不把小问题的责任都往自己身上追究,也学会了接受自己的能力极限,我就是现在这样的我,知道了尽人事听天命,知道了得之我幸不得我命。

十、跟身边的人好好沟通,解开心结

最后这一点比较特殊,因为这涉及到原生家庭,每个人的境遇都不一样。

从前,不管有什么心事,我都是吞到肚子里自己消化的那种人,从来不跟亲人朋友倾诉。所以我生病的事情一直是瞒着家里的。直到有一次在家里发作被妈妈发现了,于是一边痛哭流涕一边跟她全盘拖出。我本来以为她是不会理解我的,大概会像很多父母那样觉得我作?

但幸运的是,她理解并接受了我,这是我怎么也没想到的。之后我们又前前后后进行了几次深入的沟通,把之前的心结也都解开了。她总是会安慰我不要给自己那么大压力,说像我这样已经足够优秀的女生,应该无忧无虑的才对, 好好工作好好生活,未来没有什么可以担心的。钱是怎么也挣不完的,好好活着,开心最重要了。 原来她一直觉得我已经足够优秀了啊。写到这里又想哭了。因为她暗暗担心我哪天会想不开什么的(其实说实话,我倒是只在最严重的时候稍微想到过一次zs,但因为看了这么多哲学书的关系,倒是没什么轻生的念头),就有时候会故意在我身边看那种正能量的短视频,虽然我自己知道那些对我没什么用,但知道她有这份心意我就很开心很知足。

还有身边熟悉我的几个闺蜜,也给了我很多安慰和支持,一直很感恩这些人的存在。

所以,如果你身边的人如果并没有那么无法理解你的话,试着跟他们好好沟通看看吧,或许能获得不少力量。

这么多年过去了,并没有多大出息,但生活总归会比之前好一点。吃得好一点,住得好一点,穿得好一点。虽然药还是没有停下来……但这些粉色的蓝色的小药丸对我来说是有用的小乖乖,依靠药物入睡虽然会让人觉得自己像是机器人,但至少它能让我好好睡觉。

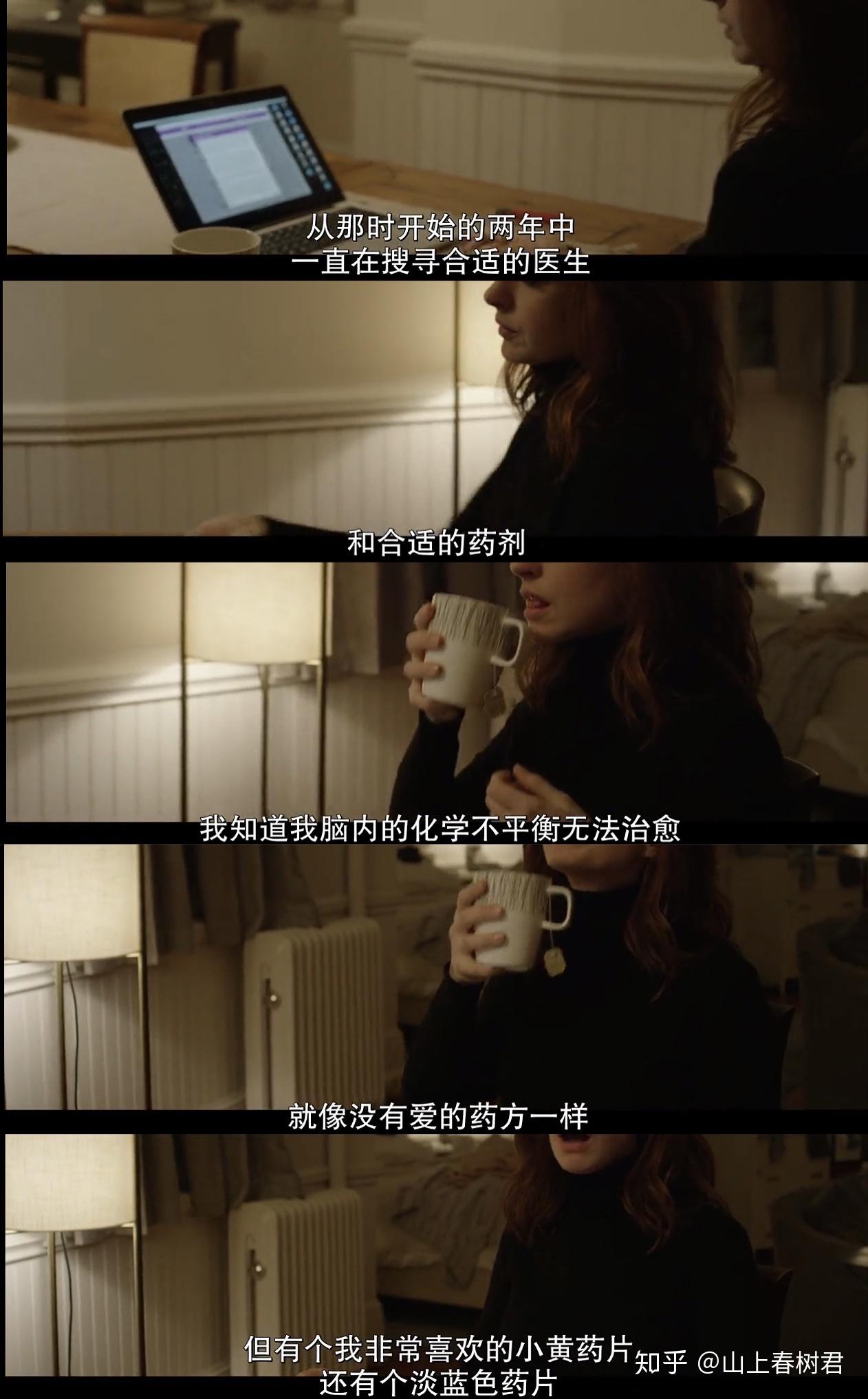

双相障碍这种病具体的发作状态,其实在美剧《现代爱情》第三集(安妮海瑟薇那一集)里都生动表现了。

看到这里的时候,感觉就像在讲我的故事。我的药盒里躺着的,就是和她一样颜色的,粉色的,蓝色的,黄色的,白色的各种药丸。它们救了我。

福禄寿乐队在《我拿什么把你留住》里唱的歌词,我感觉就像是唱给我们听的。

我一遍一遍地听着,一遍一遍地找到活下去的一点力量,希望也能留住更多病友们。

暂时写到这里,如果我回想起更多这一路走来对我产生过积极作用的方法,会随时更新上来。

我们都要好好的^^