一支骨笛为何能成为河南博物院的镇院之宝?河南一支骨笛的出土何以能震惊考古界?它将华夏文明史前推4000年

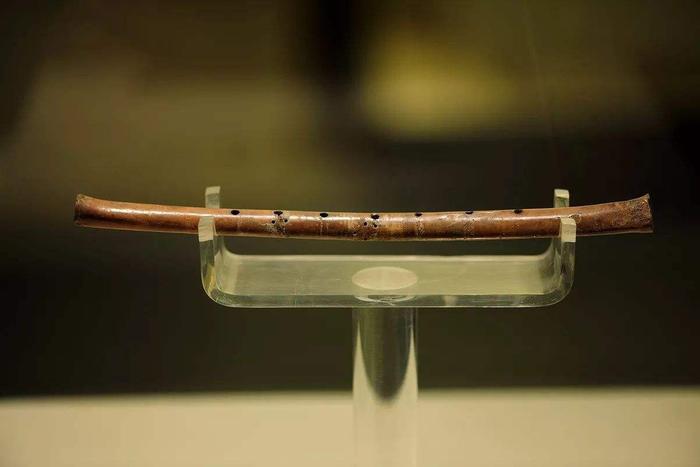

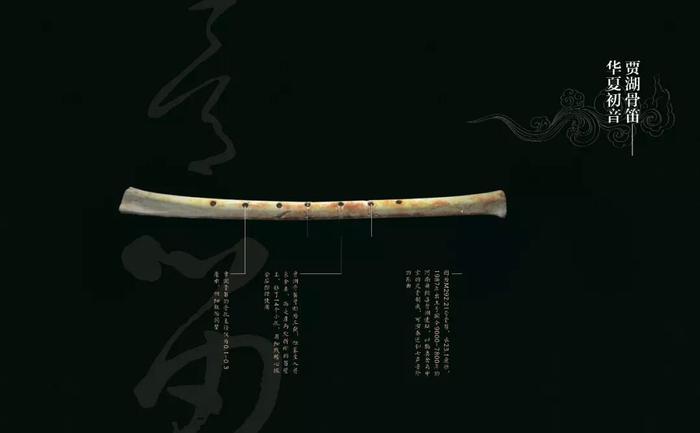

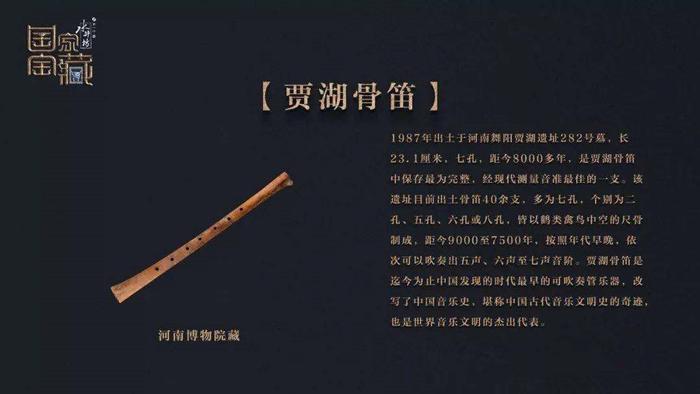

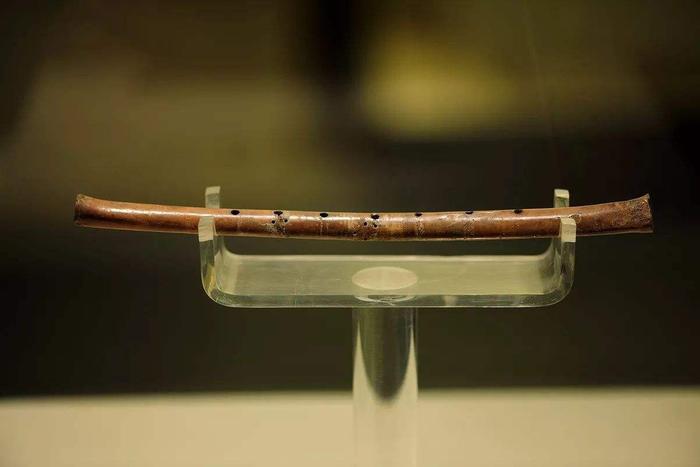

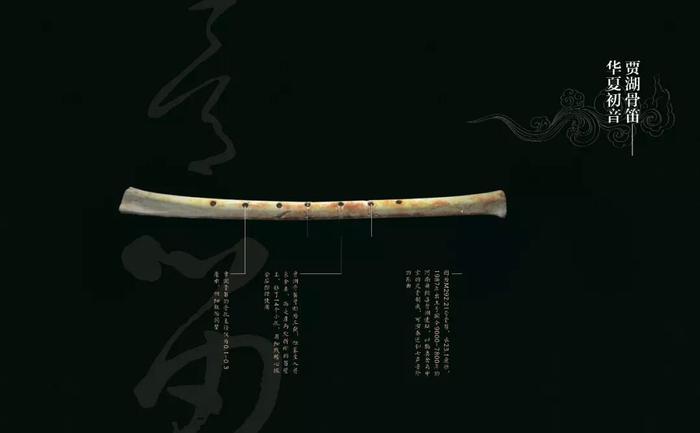

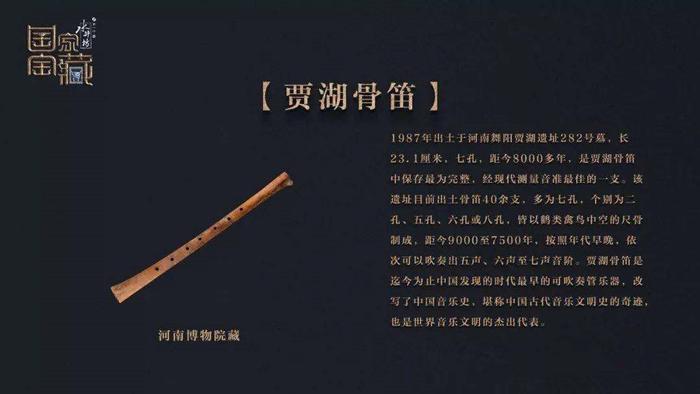

人们一提起中华文明,都会说是五千年古老文明,其实,中华文化源远流长,其时间远不止五千看,1984年~2001年,在河南舞阳贾湖遗址相继出土的由仙鹤(丹顶鹤)尺骨(翅骨)制成的骨笛,就是距今7800年~9000年的、华夏族先民的智慧留存。贾湖骨笛的出土,一下子将中华文明向前推进了将近4000年。

笛子是一种非常常见又便捷使用的传统乐器,最初的人们认知来看,觉得它是源自于西域,人称“胡笛”或“羌笛”,比如唐代诗人王之涣在他著名的《凉州词》中就这样吟叹过:

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

王老师之所以在诗称笛子为“羌笛”,是因为当时人都认为,笛子是胡人、也就是西域羌人的发明创造,并非华夏族原有的乐器。贾湖骨笛的出土,一下子改写了人们的认识。

而河南舞阳贾湖遗址中土“贾湖骨笛”,根据C14、释光测年结果显示其距今约9000―7500年。这一时期为中国新石器时代前期,这一遗址为这一时期最重要的遗址。也就是说,贾湖骨笛的历史约有9000―7500年。羌笛的2000多年的历史与这9000多年没法比。

贾湖骨笛的出土,给予音乐界的震动是必然,但是,其意义并仅限于音乐史的改写,更重要的人类文明史的前移。我们都知道,人类文明的一个重要标志,就是摆脱了生存的困扰之后,又有了精神上的需要,其最直接的表现,就是对“礼乐”的尊崇。

中国古代社会最显著的特征,就是礼乐制度的成熟完善,所以中国才被称为“礼仪之邦”。贾湖骨笛的出土,让我们看到,9000多年前的华夏先民,就已经进入了“礼乐”的文明时代,这个意义才是最最的重大的,难怪,贾湖骨笛的出土,一下子震惊了中外考古界。

贾湖遗址中先后出土了26支骨笛,它们分散在不同的墓葬,其年代先后相差很大。根据地层关系和碳十四测年,贾湖文化遗存可以分为三个大的发展阶段,18支骨笛可以分为三种类型,与贾湖文化的分期基本一致。

贾湖骨笛用鹤的尺骨制成,多为七孔,取其中保存完整者,用竖吹方法测试,可奏出六声音阶的乐音。现代音乐家们使用此笛仍能吹奏五声阶的曲子《小白菜》。

贾湖骨笛,不仅远远早于美索不达米亚的乌尔古墓出土的笛子,也比古埃及第一王朝时期陶制器皿状笛子和在化妆版上刻画的类似后世阿拉伯竹笛的笛子形象早。比古埃及出现的笛子要早2000年,被称为世界笛子的鼻祖。贾湖骨笛是迄今为止中国考古发现的最古老的乐器,也是世界上最早的可吹奏乐器。

贾湖骨笛的出土,把中国七声音阶的历史提前到八千年前。所以,它们才成为国宝级文物,被河南博物院精心收藏。

(图片来自网络)