如何评价 DC 电影《新蝙蝠侠》(The Batman)?

806 个回答

3.4北美上映,我3.5看完。因为个人原因,没法写过去那种很长很长的影评,就说几点。

- 这一部引进国内,对翻译工作者的要求应该会比较高。

谜语人的很多谜语,都涉及到了英语的谐音以及双关语。其中有一则谜题更是涉及到了西班牙语。虽然这个西班牙语只是入门级别的(名字的阴性和阳性要加不同的冠词),但是这种对于西方观众来说基本等于常识的东西(除却美国人口数量庞大的拉美裔,很多非拉美裔美国人在学校的第一外语就是西语),对于中国观众来说可能就完全不知道。所以如何把这些谜题翻译得信达雅,是非常考验翻译工作者的功夫的。

如果翻译拉胯,这部电影的魅力会少掉一大半,甚至观众会看不懂。

2. 本片对于哥谭市的描写和展现,是非常出彩的。哥谭市作为蝙蝠侠系列电影的“第二主角”,在这部蝙蝠侠里让我印象非常深刻。

基顿蝙的哥谭市很哥特,特点是 复古的欧式建筑,高耸的大厦,压抑、拥挤、潮湿的街道,怪诞的巨型管道、雕塑以及白色蒸汽 。可以说奠定了后面几十年里蝙蝠侠漫画、动画、真人电影里哥谭市形象的基础。最经典的蝙蝠侠动画片《蝙蝠侠TAS》里的哥谭市形象也和这个差不多。

贝尔蝙的哥谭市,在第一部还有很多漫画化的元素,比如建筑上的石像鬼、横跨城市的轻轨等等。到了《黑暗骑士》开始,诺兰开始走写实路线了,哥谭市就成了普通大城市的样子了。

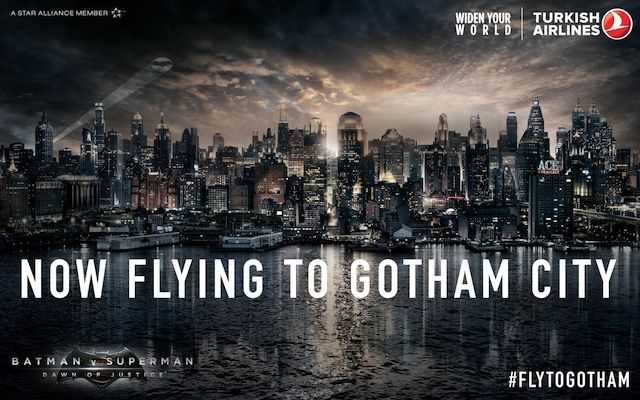

本蝙的哥谭市。。。。。。我觉得BVS里哥谭市的设计和表现还不如电影宣传时期单独拍的广告。。。哥谭市作为一个全美知名、和大都会相对应的城市在这部电影里毫无存在感可言。。。反倒是后面的《正义联盟》(院线版)开头对哥谭的夜景有了点展现。这版的特点大概是: 现代化的建筑上却存在大量老式的霓虹灯,频繁的大雾和霓虹灯一起构建出一种朦胧的质感。

而这次的新蝙蝠侠里的哥谭市景观可以说是之前三代里哥谭市形象所有优点的一个综合。

3. 这一部蝙蝠侠的画面非常美。有人说这是典型的扎克施耐德风格,导演马特·里弗斯是受扎克·施耐德影响,更有甚者发明出了“扎氏滤镜”这个概念,真挺无语的。《新蝙蝠侠》的摄影指导(cinematographer)Greig Fraser,也是《星球大战:侠盗一号》《沙丘》的摄影指导,水平本身就极高。

真把扎克施耐德那三板斧当成什么宝贝了?只要画面好看的就都是模仿他的?什么宇宙起源?

4. 这部里几乎不存在“布鲁斯·韦恩”,布鲁斯超过70%的时间都穿着战衣,以蝙蝠侠这个身份活动。这部电影设定在布鲁斯才刚刚当上蝙蝠侠的第二年,此时他几乎已经忘记了自己作为“布鲁斯韦恩”的社会身份,完全沉浸在了蝙蝠侠的人格里,他没有自己的生活,也还没有学会“伪装成”布鲁斯韦恩。想看花花公子布鲁斯韦恩,得等到续集了。

5. 《新蝙蝠侠》背景设定在80-90年代是彻底的谣言。

这部电影的时间线就是202X年,里面存在着拆弹机器人、智能手机、超跑、网络直播这些东西。

这个蝙蝠侠也意料之外地有不少黑科技。续集里应该会有更多高科技装备的展示。

6. 这部里蝙蝠侠的随身小道具还不多。但是这个蝙蝠侠很会利用环境。有一幕就是他利用场景里的灭火器达到了烟幕弹的效果,在烟幕里的打斗非常有感觉。这部的打斗戏并不差,在写实和华丽之间有一个平衡和取舍。但确实有点碎片化。不像MCU和DCEU前几部有的那种“主角发现了最终boss/幕后黑手,然后花了20分钟和boss来了一场上天入地特效拉满的最终boss战”这种打戏。

初出茅庐的蝙蝠侠在这部里也有吃瘪,但是他的武力在这部依然是压倒性的。喜欢阿卡姆系列游戏的粉丝,看这部电影大概就是一个很多高级操作还没学会的玩家在玩游戏的感觉。

7. 我给多少分? 满分10分,我个人可以给9。

优点很多,我不想一个个列出来。但这电影也不是完全没有缺点。比如,确实有点太长了,有一些线砍了会使剧情更加精炼。后三分之一有点让人抓不住重点。

还有就是蝙蝠侠的打斗不少,但是有点碎有点分散,打小混混,打警察,打黑帮,打猫女,打反社会暴徒,包括追车打企鹅,这些都有。但是没有一般商业片里面观众期待的那种一段一段的长打戏。这一点确实对路人观众有点不友好。

打斗在这一部电影里,只是蝙蝠侠实现目的的一个工具。比如说,查到一个线索,要找黑帮老大问话,夜店看场子的手下不让进,就打,把两三个人打趴下了,老大不想影响生意主动现身了,就不打了,开始问话,然后得出新的线索/问题。换成不带悬疑元素的纯动作片的话,估计就拍成蝙蝠侠从夜店门口开无双一路打上楼,打到老大办公室门口了。

8. 拿那个压根没拍出来的本蝙个人电影和《新蝙蝠侠》比较,是无意义的。

说《新蝙》沉闷,黑,无聊,都可以。哪怕没看电影在尬黑都没问题,每个人的审美和趣味毕竟不一样,都可以讨论。但说完这些,非要加一句“要是本蝙拍出来了肯定怎样怎样”有啥意义呢?

这种论调在B站相关视频下尤其严重。

“要是”拍出来了怎样怎样,关键是本蝙就没拍出来啊,而且还是大本自己主动跑路不拍的,目前为止就知道一个里面有蝙蝠侠打丧钟,连网上传的所谓的炸裂打戏分镜最后都被证实是同人饭制,有什么讨论的价值呢?

那我还说07年乔治米勒那部《正义联盟》要是拍出来肯定吊打MCU、DCEU所有电影呢,有意义吗? 贷款吹谁不会啊?关键你没拍出来啊。

说得难听点,蝙蝠侠这一块,一部个人作品(包括游戏、电视剧和动画片)起聊。本蝙连一部个人电影都没有,演员自己也很低调,他的某些云粉丝却嗓门比谁都大,今天贝尔弱鸡,明天罗伯特没那味,还跑到新蝙蝠侠相关宣传视频下面刷烂梗。

贝尔蝙、罗伯特蝙人家都有自己的个人秀,仓库战神本蝙有啥好吹的呢?吹那个总长度三分钟58秒的仓库大战?还是吹那个主演、导演、编剧、制片人(注:都是本·阿弗莱克自己)全跑路的本蝙个人电影?

连乐高蝙蝠侠都有一部自己的电影。

9. 这一部电影的基调和剧情,基本对上了我此前对它的预测和期待。比如重回年轻版蝙蝠侠、挖掘侦探属性、独立世界观、着重探索蝙蝠侠的心理转变等等。

10. 本片在美国定级为PG-13级,全称“Parental Guidance: some material may be inappropriate for children under 13( 家长监督:一些内容不适合13岁以下儿童 )”。《新蝙蝠侠》其实并没有什么涉及血腥、暴力、色情的内容,即使是谜语人杀人的过程也表现得相对温和。唯一比较血腥的也就是一个受害者的大拇指被谜语人砍下来了(砍的过程没拍)。对于13岁以下的儿童来说,可以在家长陪同下观看。

但是我仍不建议家长带7岁以下的幼童一起观看 ,本片所含有的夜店、黑帮、凶杀等戏份,我认为不适宜7岁以下的幼童观看(这个年纪的小朋友应该也不懂)。并且这部里的谜语人就是连环杀手+恐怖分子,影片氛围烘托比较到位,在美国已经有儿童被吓哭的案例,所以我认为不适合年龄过低的幼童观看。

谈一谈纯属个人的初步看法。如有必要,可能修改。

在接受采访的时候,本片导演马特里弗斯坦诚表示,自己在准备期观看了很多美国70年代的电影。而在作品之中,我们也确实能看到相应元素在导演手中的应用落地。

美国的70年代社会,充满了越战影响下的嬉皮、堕落、对于暴力和性欲的野蛮伸张,这也必然地影响了同时代中的电影创作,让其中的社会环境无论设定时代,都有着相关的黑暗倾向。并且,在这一时代的新黑色电影之中,相关的表达则更加丰富。男主角往往身处于一个堕落的社会之中,自身也受其影响而不信光明,但又由于对某一积极因素------特别是对与“黑暗”直接对立的“金发”美女----产生爱情,从她身上看到社会的积极希望,从而对未来的一线光明产生憧憬。但在最终,这种希望又会被无情地破坏,因为金发美女的背景并非表面上那般单纯,自身往往就带有了黑暗的色彩,将男主角带往的也是一个巨大的阴谋,而男主角也会被随之毁灭。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

对于社会环境的表达欲望,整体的悲观倾向,是《唐人街》这等70年代新黑色电影----以及《白日焰火》《洛城机密》《黑色大丽花》等后代的同类作品---的特征,也或多或少地存在于《教父》和《出租车司机》等非黑色电影里。《教父》里老教父维托对麦克、麦克对自己的人生期望,在社会现实面前凋零,引导着麦克成为教父,与凯一门之隔、黑白分离,继而毁坏了麦克维系家庭的美好愿望,让兄弟、女儿都因他而去,给家族生意洗白的目标也没能实现,与第二部中维托的起点完全逆反过来---身处黑暗、沾手罪恶的教父,始终于不同阶段中争取希望的心理,最终的彻底失败。而《出租车司机》则更为明显,特拉维斯对于美国社会之堕落的绝望,让他如那些犯罪分子一样,试图暗杀总统候选人,毁掉这个世界,而又先后在贝茨和雏妓这两位金发女性的身上,找到了对“政治腐败”与“沉沦色欲”的希望,而后又被二人对自己行为的逆反而破坏-----他以为自己拯救了不愿做妓女的孩子,却无视了对方与皮条客的感情存在,而当他似乎放松地驾驶在街区之中,后视镜中的街景却再次陷入暗红色,而后更是完全的黑色。

《新蝙蝠侠》显然对这些作品借鉴颇多。他同样提供了一个与新黑色电影任务有所吻合的男主角,而在具体执行环节,又有了自己的变化。并且,在呈现手法上,无论是对社会环境的表现,还是对色彩的使用,以及“金发女郎”功能的设计,都对新黑色电影有了一定更新后的挪用。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

这个版本中的布鲁斯韦恩,与犯罪一侧的距离相当近,自身在暴力、仇恨之中的挣扎程度,也远胜于往昔各作。在序幕之中,马特里弗斯就利用了社会环境,传达出了这一点。在一组蒙太奇的镜头之下,哥谭街区的堕落程度显露无疑,街角处蒸腾而出的水汽、诡异黄黑色的街道,与《出租车司机》的开场如出一辙,后者那个“于越战失利、毒品泛滥的堕落绝望中沉沦的纽约城市”,也就成为了此时的哥谭。并且,马特里弗斯更是非常大胆地,直接将《小丑》个人电影的高潮处借用了过来-----街头巷尾中,无所事事的人群脸上,皆带着小丑的彩妆。无论是《小丑》结尾处的“人人都是小丑”,还是《黑暗骑士》中小丑试图展现人性本恶、“众人皆我”的罪犯轮船炸弹计划,小丑这一存在在蝙蝠侠相关电影中的动机,都是让---包括蝙蝠侠本人在内的---社会全体之人,都展露出内心中的罪恶本质。而在本片的第一段中,哥谭社会的全貌,显然已经变成了这个状态。

而身在其中的蝙蝠侠,则同样地融入了大环境中,并无太多突兀之处。“让恐惧无处不在”的念白,昭示着蝙蝠侠与这座恐惧之城的高度契合-----罪犯流窜,让每一个街角都充斥了恐怖,而蝙蝠侠则同样将其笼罩全城,唯一的区别,只是恐惧施与对象的不同。在这一段中,罪犯们对地铁中男子的逼近到追赶,从“恐惧施加”到“暴力施加”的过程,与紧随其后的蝙蝠侠产生了对应:先是劫匪看向黑暗处后的恐惧停步,而后是“小丑”们前面摇晃着的黑暗车厢,再是站台的深处,他不现身时,仿佛存在于黑洞一般的阴暗之中,给予所有罪犯以恐惧,而后在站台出现,给予暴力。当他从黑暗中走出,盔甲与周遭的色调融为一体。而后的打斗,马特里弗斯则使用了大量的远景固定镜头,让蝙蝠侠与画着小丑妆的罪犯们同样地处于阴影轮廓的状态,很难分清二者区别。一系列的手法,都暗示了蝙蝠侠与罪犯的内在共性----过激的手段,极端的心态。

特别值得一提的是,“远景中难分轮廓、混为一体的一对多武斗”构图,更是贯穿了全片,让蝙蝠侠在罪犯打斗、警察冲突的两个极端之中,同样地与对方模糊彼此,甚至与猫女初次见面时的打斗,都是如此。无限接近于犯罪的黑暗旋涡,让他成为了真正罪犯眼中的敌人,却也是警察眼中与罪犯无甚两样的暴力者,夹在了二者中间的尴尬状态,既不是罪犯也不是警察,却又在一定程度上有所共性。

这一点,当然是蝙蝠侠其角色在漫画原作中的基础设定,但由于本片中对哥谭整体“小丑化”的强调,这种心态就衍生了后续的内容-----所有人都成为了堕落者,蝙蝠侠的“极端”必然施加到更多人的身上,他的行为便也与犯罪无异。在序幕中的“融入黑暗社区”,到序幕结束时于堕落街道中的摩托飞驰,他的身影从代表着虚假政治的政客宣传牌之前掠过,扬起地面上散乱的废报纸,俨然堕落街道中的一份子,就像他身穿的黑色皮衣对未明色调的融入一样。这种驾车驶过肮脏街区的镜头,在全片里并不少见,强调着人物之于环境的“黑暗”融入度。此外,序幕里,蝙蝠侠第一次出场,走在小丑装扮的人群中,深聚焦之下的他并未被突出,而是与其他人无二。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

并且,马特里弗斯也设置了谜语人这个角色,让他成为了《黑暗骑士》中的“小丑”,起到同样的功能-----成为布鲁斯韦恩的“完全堕落”之化身。为了强调二人的共性,马特里弗斯安排了一个贯穿作品的“望远镜主观视角”。通过观察情势的望远镜视角,给出第一人称感极强的镜头。对蝙蝠侠的行动、谜语人的行动,都是如此。这不仅仅是暗示了二人在概念上的粗浅对等,更发挥了“第一人称镜头”的表意功能:对于人物内心的揭示。谜语人眼中哥谭的犯罪市长与法官,蝙蝠侠眼中哥谭的复仇者猫女,便是引导他们形成如今心理的关键,也是他们人生经历的一种象征性展现。

在序幕中,望远镜的视角之中,市长与女儿其乐融融,假装被其杀死。但随之而来地,谜语人站到市长身后,被给到一个“注视”镜头,他眼中的市长,开始给同伙打电话-----对于表面美好的毁坏,对于黑暗内里的展露,正是谜语人看到的哥谭,也是他感受到的人生,让他走向了彻底犯罪的仇恨之路。而市长先被儿子玩闹地“假装杀死”,而后被谜语人真正杀死,也是谜语人对“希望”破坏的暗示,将亲情的假死变成真死,让慈爱的父亲变成被制裁的贪官。随后,谜语人又用望远镜观察了受贿的法官,并再次施加了报仇。

在全片中,主观性较强的镜头也屡屡得到了应用。蝙蝠侠驾着摩托车、蝙蝠车、空中滑行时的第一人称与车侧角度的镜头,让他的运动与飞驰的街景同步起来,从而强化了他对于黑暗社会实况的感受性-----堕落到全员恶人的社会,被人物亲身体验,并让其走入绝望。由人物飞驰于街头、观察街景百态的镜头,强调街景对人物的影响,正是《出租车司机》的主要手法。而屡屡出现的“眺望哥谭”镜头,则是对此表意的延伸。由此,作品主线得以展开。

而蝙蝠侠,也在一个侧面上吻合了谜语人。首先,序幕的二人便有了高度的对等:谜语人杀死了有罪的市长,蝙蝠侠则对有罪的恶徒使用电击棍的暴力,且二人甚至都用了“猛砸头部”的狠辣招数。此外,在电影中,围绕他的“观察”、以及延伸出的“眼睛”,马特里弗斯做出了相当多的设计。序幕中,他走在小丑们的街头,便给到了他眼睛的特写,而后则是给眼睛抹上黑色、摘下隐形眼镜摄像机的先后特写。自然,也会有他的望远镜视角,让他观察着企鹅人夜总会中的罪犯。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

而他的隐形眼镜摄像机,则是对望远镜要素的延伸,成为了对他的主观表现。它拍出了他对小丑扮相罪犯的暴力殴打、对方的痛苦哀嚎,也拍出了一系列的犯罪行为。这便是他观察到的哥谭世界,让他产生希望不存的感觉,吻合着他从电影隐去的父母之死即开始的具体经历---在本片的叙述内容里,市长意料之外的堕入犯罪、政府官员随着调查而渐次浮出水面的罪犯真相,都构成了对蝙蝠侠“绝望于哥谭”的推动。在另外一些时刻,他也在望远镜中看到了想要报仇的猫女,更在随后与猫女合作、深入夜总会的时候,看到了呈现在隐形眼镜画面中的景象---猫女一意孤行,摘下隐形眼镜,合作失败,她欲取他人性命的复仇之心,似乎只是又一个被哥谭吞没的存在。

此外,“眼睛”还有着更多的运用部分。事实上,早在作品的第一组镜头,伴随着蝙蝠侠的自白首先出现的,便是他制作中的面具特写,双眼的部分透出了明亮的绿光,强调了本作中“用眼睛观察、感知外界”的重要性。在很多观感中,“布鲁斯韦恩的淡化,蝙蝠侠的强化”都是共识。本片之中,他以蝙蝠侠装扮的出现次数,要远远大于身穿西装的“布鲁斯韦恩”。并且,马特里弗斯还用一组“给眼部涂上黑色化妆”与“洗掉黑色眼妆”的镜头,特意强调了其与蝙蝠战衣融为一体的眼睛。随之,当他难得地以韦恩的身份出现时,也往往是“黑色”的眼睛,有时候是墨镜、头盔,有时候则干脆是不去掉眼妆。这种日常状态下的“蝙蝠侠化”,表现出了他此刻对于“蝙蝠侠”这一暴力极端的完全倾倒,而作为制衡的“布鲁斯”则已然淡薄----在阿尔弗雷德建议他穿上西服,应付一下公司股东们、维持濒临破产的家族企业的时候,他说“我不在乎那个”,明确地与“布鲁斯韦恩”的人生做切割。在大部分作品里,“大富豪布鲁斯韦恩”都是他的掩护身份,但在本片中,他根本不想要这层掩护,也更不需要其提供的“日常”去平衡内心,而是彻头彻尾地扎入“蝙蝠侠”之中,走向不加遏制的极端暴力。

而在另一方面,蝙蝠侠却又想要获得一线希望,他试图从各种人身上看到光明。“青少年”这一年纪轻轻、象征“未来”的存在,成为了第一个。在序幕中,那个只画了一半小丑妆的少年,暗示着其内心的良心未泯,并没有对受害者动手,也自然地被蝙蝠侠放过。而市长的小儿子,则由于其人生经历,成为了蝙蝠侠的一次自我回溯-----他与蝙蝠侠一样,都在少年时代因暴力犯罪而失去了父亲,且随后可知,二人父亲都有着不为所知的非正义一面。蝙蝠侠看向他,无疑感到了其与自身的共性。而后,蝙蝠侠对他的一系列“拯救”,从市长葬礼上帮他躲过汽车冲撞,是对于曾经自己的二次机会给予。这是他对于哥谭未来的一线希望,同样也是对自己人格的一种期待:如此经历的人,并不一定会堕落。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

电影中,猫女当之无愧地成为了一个非常明显的“金发女郎“----二者隐约之间的爱情,蝙蝠侠试图将她带回光明面的“拯救”意图,自身与黑暗关联,拥有着对于男主角的“秘密”。然而,出于具体作品的需要,猫女显然不会真地执行到“让男主角深陷阴谋,堕入黑暗旋涡”那一步,那是谜语人的职责----一个更加接近本质的“金发女郎”。“金发女郎”的功能被分割为二,分别被不同角色承担了一个侧面。

马特里弗斯充分地利用了谜语人“给蝙蝠侠猜谜”的漫画设定,让他自己完成着对一个又一个贪官污吏的制裁,又用谜语对蝙蝠侠做出“引导”的具体行为,带着蝙蝠侠一步步地走进黑暗,跟随自己。实际上, 谜语人便是黑色电影里“金发女郎”的邪恶本质化身,让蝙蝠侠情不自禁地被他的谜语“吸引”,走向最终的绝望堕落,只是出于本片要求,而不会完成那最后一个环节。而在另一方面,由于谜语人与蝙蝠侠的高度共性----甚至在装扮上,本版的谜语人都戴上了与蝙蝠侠类似的面具,而不是原漫画的礼帽形象-----,他又成为了蝙蝠侠在黑暗一侧道路上的“终点”,让后者逐渐走近自己,观看到一路上的政府堕落之相,意识到世界的全盘邪恶、无可救赎,从而成为自己。

《出租车司机》之中,导演马丁斯科塞斯用了暗红色,作为对堕落社会之“地狱景象”的象征。这一个用法,也被搬到了本片之中,对应人物对于社会的绝望、随之产生的极端。蝙蝠侠的出场打斗段落里,无论是夜总会,还是地铁站,甚至微型摄影机的“眼睛”镜头里,都会充斥着浓厚的暗红色。而当猫女两次前往夜总会、欲报私仇,她的假发同样是暗红色。 并且,暗红色与黑色混合,遍布了大部分场景里的午夜哥谭,提供了与《出租车司机》的夜晚纽约——以及新黑色电影们——如出一辙的地狱氛围,让蝙蝠侠身处于这等犯罪的天堂中,自身融入并为之影响、同化,就像他对所有的官员警察都全无信任,在对抗世界之中愈发极端。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

第一小时中,马特里弗斯完成了种种的铺垫。而在叙事层面上,一个真正的重击,则是市长的葬礼段落。主角难得地----如阿尔弗雷德所说-----换上了西装,衣冠楚楚地成为了布鲁斯韦恩,参加市长的葬礼。而当他步入葬礼现场时,圣洁的宗教合唱, 教堂穹顶上透入的明亮阳光,也加成了“希望”的氛围。然而,随之而来的,却是一系列的破坏。先是黑帮大佬法尔科内对自己曾被布鲁斯父亲拯救的叙述,让布鲁斯意识到了父亲善良之举只是救活了一个罪犯的无意义,而后则是警察对自己的殷勤招呼,曾经其人却对作为蝙蝠侠的自己阻拦恶语,十足地趋炎附势。

这两处小的铺垫,被随后的高潮引爆。谜语人站在逆光的地方,挑衅着这种“圣洁”,并用犯了罪的法官彻底毁坏了葬礼。此时,在谜语人拿着炸弹的谜语逼问之下,法官被迫承认了自己的受贿,就此完成了对布鲁斯朝向黑暗的“引导”。而巧妙的是,在谜语人和布鲁斯的相继发问之下,二人仿佛合为了一体,施压法官,暗示着布鲁斯此刻对暴力一侧的极度倾斜----第一个谜语中的“极端暴力的正义”之答案,结合着上述一切,已经足以让布鲁斯动摇。

而在葬礼之后,布鲁斯的倾倒于黑暗,则更加直观。他被警察用枪指着,随后更是被关了起来,大打出手,已经完全是一个"罪犯"。并且,当他逃出警局时,滑行到一半的仓促摔地,也展现出了他此刻作为“义警”的极度动摇。这种动摇,在他与猫女看到了猫女希望拯救的朋友被杀死、感到自身的无力后,又更进了一步。与之同步,猫女的“绝望“也在又一次的丧失亲友后,继续加深。

伴随着这种进展,蝙蝠侠的暴力极端一面也就愈发明显。当他追击企鹅人的车时,无数个企鹅人的“回望”镜头,从蝙蝠车点火于黑暗角落,到蝙蝠侠穷追不舍的碰撞尾随,再到逼迫企鹅人迎上罐车,始终出现在后视镜里的阴魂不散,都让企鹅人恐惧大叫。他成为了完全的“黑暗之子”——追车时始终存在的暗红色与黑色,就像《出租车司机》里特拉维斯驾车游荡的“堕落纽约”,而最后冲出火焰的车形,则宛若冲出地狱,倒地的企鹅人视角下的背向火焰、缓缓走近,更是让他的地狱形象加深。企鹅人眼中的被倒置,正是对此刻蝙蝠侠“正义英雄的反面”属性的强调。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

而与此同时,谜语人与此刻蝙蝠侠的高度共性,也得到了推进。他留下的谜语显示了他的孤儿身份,与蝙蝠侠拥有承受暴力犯罪的同样人生经历,而他少时所在的韦恩孤儿院,更明确了与布鲁斯韦恩成长环境的关联。邀请蝙蝠侠进入孤儿院,是他对后者向“极端暴力的布鲁斯韦恩”之自己的引导。这样的引导之下,蝙蝠侠对于哥谭中人的善恶判断,逐渐被带上了极端的道路----“眼中的世界”式的镜头,强调着他对于世界的观察与感受,而如上所述,他观察到的东西,从序幕里的“到处是犯罪”,到跟随谜语人脚步发现的被制裁对象们,正是一个个的好人黑化、坏人更黑,也是猫女的难以拯救,从而对这样的纯黑世界彻底丧失信心,自身融入黑暗环境,成为了一个等同于”谜语人“的存在。而随着谜语人引领他来到孤儿院,自身与蝙蝠侠开始在个人背景上明确吻合,而他对蝙蝠侠的”毁坏希望“也开始明确化----播放了布鲁斯父亲”激情演讲“的录像,并写出一句”父亲的罪恶“,提示了托马斯韦恩“并不那么绝对正义”得一面。

谜语人让蝙蝠侠看到了自己最崇拜之人的另一面,对他造成了最大的打击,并重伤了阿尔弗雷德。父亲作为黑暗中光明的”陨落“,以自身信条而无法保护家人,双重打击了蝙蝠侠,动摇着他作为”非极端义警“的自觉。在这一段中,蝙蝠侠褪下战衣、洗掉眼妆,变回了非极端的”布鲁斯韦恩“,但他的动摇姿态看上去无比软弱。”蝙蝠侠“与”布鲁斯韦恩“,分别代表了他”非黑暗“与黑暗的两个侧面,此时”布鲁斯“的软弱,便意味着”蝙蝠侠“的上升,比之后者已然存在感爆棚的前半部而言,”得寸进尺“地愈发有力起来。

在此时,马特里弗斯依然留下了希望一面的存在——蝙蝠侠与戈登逼问企鹅人,后者一句“你们在唱双簧吗”,让二人与此前逼问法官科里森时一唱一和的蝙蝠侠与谜语人,构成了一些呼应:那时的蝙蝠侠是“谜语人”,此时则是“戈登”,两面性依旧存在。更重要的是,当他与阿尔弗雷德对话,了解到父亲“保护家庭”的初衷,变得平静下来,承认了自己作为布鲁斯依然存在的、对失去家人的恐惧感,与后者的双手紧握,象征着他作为与后者关联密切的“布鲁斯韦恩”的强化---直到此时,不带有蝙蝠侠痕迹的“布鲁斯韦恩”形象,才在电影里首次展现了不软弱、无力的一面,与此前从法尔科内口中得知父亲真相时的失魂落魄对比明显。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

对于布鲁斯父母被杀的不做呈现,是本版比较大胆的设计,这是由于父亲形象在本片中的独特作用。在表面剧情上,父亲是为了保护妻儿,挡住了匪徒的子弹,从而率先死亡,这是一个绝对正义的形象。然而,在马特里弗斯的设计里,父亲的形象并非绝对正义,有着摇摆模糊的本质,动机善良而手段暧昧。另外,在前半部中,蝙蝠侠的初始倾向已然较为极端,而布鲁斯韦恩的存在感较为淡薄,直到后半部才有所好转。因此,电影并未给出直观的正义形象,只是让其作为背景设定出现,让人物作为”布鲁斯“的日常身份淡化,突出其作为”暴力极端者“蝙蝠侠的属性,同时也为后续父亲的非绝对正义做了铺垫。

事实上,也正是父亲的非绝对正义,形成了对蝙蝠侠自我开解的关键------阿尔弗雷德的话,让他明确了“维护正义”时中间状态的存在,让自己的手段暴力与内心正义,找到了对标典型。随着二人的一席谈话,布鲁斯韦恩的存在感首次坚定起来,随后前去阻止再次戴上暗红色假发的猫女,让她不要走向彻底的杀人报复之路。

可以看到,与蝙蝠侠有着同样“亲人被杀”经历的猫女,是他的又一个对应。她从一开始的“暗红色假发”一面,滑向复仇杀人的极端,成为了蝙蝠侠在片头自称的“复仇者”。而蝙蝠侠最终从她手上带走法尔科内,拯救了她,也意味着自己的转向。此时,蝙蝠侠救下了猫女的性命,也阻止了她“想要杀人复仇”的堕落——他挽回了与自己类似的复仇者,也就是挽回了自己,制止了自己对法尔科内同样的杀欲。

可以看到,同样的亲人被杀、自己被拯救、与蝙蝠侠经历吻合,让猫女成为了前半部里市长儿子的一种延续,成为了蝙蝠侠的又一个侧影。前半段,蝙蝠侠救了孩子,却对社会更生失望。而到了结尾,他救了猫女,对社会则生出希望,同样也是“救了自己”。这不仅是戏剧结构上的呼应,也是对于蝙蝠侠人物塑造的加成。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

在高潮段落中,猫女与谜语人,作为蝙蝠侠在两个方向的化身,形成了对立的关系。蝙蝠侠拯救了猫女,留住了“积极的自己”,也必然要去击败那个“消极的自己”。这就带来了那个看似略显疲软的“高潮大战”——并没有直接对战谜语人,而是让他早早被捕。无疑,只有让谜语人与蝙蝠侠形成对话,才能让他的“引导”升级,从猜谜变成直接的撩拨,从而给后者以极端一侧的最大考验。他先杀死了蝙蝠侠与猫女想报私仇而压抑下来的法尔科内,让蝙蝠侠看到“信条”的无意义,宛若之前的猫女友人之死、阿尔弗雷德重伤,加上刑讯室里的勾引挑逗,让蝙蝠侠暴怒,滑向“复仇者”的方向——他喂养蝙蝠,并将自白书放进蝙蝠笼,暗示着自己与蝙蝠侠的合一。“代替蝙蝠侠,执行对犯罪者的大清洗,并让蝙蝠侠也成为这样的自己”,正是谜语人的目标。

显然,到了最后,电影的一切终究要落回到始终强化的“对社会的感受”层面上——谜语人要让表面光鲜的大选坍塌,让人们露出黑暗的内里,展现这一切给蝙蝠侠看,让他明白“众生皆罪恶”,从而来到自己的这一侧。只有如此,才能托住全片延续的人物与环境之交互,给予主题层面——而非漫改传统模式的“动作”层面——的高潮。

结尾处,蝙蝠侠对人们的拯救,暗红色火折变成明亮火焰的变化、一扫开头“黑暗街头的自语”的“阳光城市里的自语”,包括更早前段落里、与片头“走过敌视警察”对应的“走过敌视流氓”体现的归属阵营转变,也让蝙蝠侠终究经住了考验,成为了远不同于“复仇者”的英雄。警察为他展现出的“并不是全部被法尔科内收买”,让他的希望有了发芽的基础。“对猫女的个体拯救”,扩大到了“对社会的群体拯救”。而谜语人在阳光中的虚化,也象征了蝙蝠侠这一侧人格的淡去。

无论是刑讯室的勾引,还是最后对蝙蝠侠引导入绝望的“展现人性”,以及对蝙蝠侠“成为自己”的目标,电影对谜语人的设计,都有着《黑暗骑士》的影子。然而,稍逊一筹的是,后者里的小丑,让蝙蝠侠经受了初恋被杀、白色骑士哈维丹特堕落的巨大打击,从而生出了不可遏制的报复之心,而对船上囚犯的考验也更加深刻。这样一来,蝙蝠侠的“杀”更有动机,“不杀”更加困难,而囚犯们展示给他的“社会希望”,也更加明确。

到了本片里,他的不堕落,起始于对父亲“非绝对正义,却也非邪恶”的理解,让他重建了对“光明仍然存在”的信心,进而有了对如今这座哥谭市的一种接受——一迎接他的是被法尔科内收买之外的那部分警察,而在结尾处的企鹅人也同样沐浴在了阳光里,暗示着如今哥谭正邪交杂的状态。世界被黑暗笼罩,但仍有希望之光,人心并非绝对正义,但也绝非全体的彻底邪恶。有坚持下去的动力,而又有必须对抗的东西,才构成了蝙蝠侠作战的“希望”,而不是已然大获全胜的“圆满”。任何作品中的蝙蝠侠,都在纠结于自己行为的正邪定义,也会迷惑于被拯救者们的价值几许,而本作给出的所处状态、开解出路,或许是较为接近现实状态的。

它的结尾是给予面向未来的希望,而不是针对现今的胜利,因此不必将邪恶驱逐干净,只要留下曙光即可。即使企鹅人这样的存在同样站立当场,但正派警察们的存在,已然足以让蝙蝠侠眼中的哥谭,从片头的漆黑变为结尾的朝阳了。在开头,他融于环境的黑暗,从黑暗中走出,仿佛融进了社会的极端暴力之中,与罪犯们一样地给予恐惧,让之无处不在。而在结尾,他则站在了朝阳的街头,而他感受到的环境本身,也开始有了光明,从给予恐惧的“复仇者”成为了创造希望的英雄。

遗憾的是,重中之重的“由家人到世界”之信念传导,在片中的展现显然太短了。作为开解关键的父子情感线索,出现、发展、收尾有些仓促。当然,重中之重的“对社会的感受”层面上,蝙蝠侠眼中的社会管理群体,其对于蝙蝠侠的反馈,还是得到了比较完整的表现,前者对后者从“全员皆黑”到“看到正义”,后者对前者从“排斥抵触蝙蝠侠、只接纳布鲁斯”到“支持蝙蝠侠”,串联起了整个作品,构成了蝙蝠侠看待社会的心绪转变过程。然而,作为直接转折的父亲,是布鲁斯心中的绝对正义者,也在其光环打破后将布鲁斯直接推向极端方向,又由阿尔弗雷德的“为了家庭”而演生出对“正义”的最终理解,是对于世界看法之变化的凝聚存在,其信念的变化直接影响到对世界的看法。

这种设计本身是恰当的,但在片中却被表述“人对世界的感受”“感受的直观呈现”等环节抢去了风头,有些过于轻飘了。蝙蝠侠的绝望,从外部人等,到猫女,落于父亲,逐层感受,由远及近,渐次打击到他的信念根源:家庭。而他的重建,也由家庭开始,到拯救猫女,最后是对外人,逐步扩大而形成了“对社会“整体的信心。这个前后的结构是工整的,但作为“阵眼”的父子部分,却单薄得难以支撑起这个结构。

比起诺兰,马特里弗斯给出来的东西,显然单薄了很多。本作以蝙蝠侠个人为中心,展现他感受社会而生的心理变化过程。猫女、谜语人、市长儿子,诸多的角色都以他的“某一侧面的化身”而存在,通篇的氛围、腔调,也都极其出色地调动起了观众对其的直接感知。这让他的作品显得情绪充沛,感受性调动好,极具风格。

但是,在文本层面,于关键的转变推动环节上,本作却不幸地差了一口气。这让它极其优秀的情绪传递失去了凭依,没能得到人物内心内容的支持对应,让他们不断浓郁堆积的感情,在逻辑上有些显得莫名奇妙,也造成了观众习惯前半部的情感渲染后的疲惫甚至不解——他们能感受到人物,但却不太认可他为什么这样。

它有情绪,但缺少思想,有涟漪,但淡化纹理。一定程度上,这是由于它与诺兰版本在文本“阵眼”丰富度上的本质差异。诺兰更多地调动了蝙蝠侠健在的身边人,让瑞秋、哈维丹特都成为了对他的直接刺激者,逼迫着他直面自己与他人的人心险恶,这就有了很多集体展开的叙事细节。然而,在马特里弗斯的版本里,关键点是家庭,而父亲又早早死亡、阿尔弗雷德存在稀薄,这就让蝙蝠侠的刺激要素被局限在了“回忆”与“口述”之中,在这个情绪为主体的创作里,必然分不到太多时间资源。

本作的情绪表达非常饱满,就像通篇里执行相关功能的暗红色一样饱满,但在文本架构上,却相对不那么扎实了一些。过度聚焦于单线、配角功能化、情绪浓重而导致时间拉长后的疲惫,于本片围绕“主角感受”的出发点下,都不是问题。但是,关键环节的单薄,却是不可弥补的。

这让它成为了一部表达欲极强的个性化漫改电影,但却离“它应该拿奥斯卡”的《黑暗骑士》,终究还是拉开了一段距离。风格化,有亮点,却显得有些“中气不足”的内伤。