发展心理学重点梳理

心理学是很有趣且有用的一门学科,前面介绍了普通心理学的知识点和一些理论速记的方法,今天来了解一些发展心理学。发展心理学向我们讲述了一个人从形成直到老年的一些心理及其发展,会带领我们领略一个人的一生,同时作为考研书目中占比比较大的科目,值得我们好好深挖,里面有很多理论以及知识点是很有趣的,与我们的成长以及生活是息息相关的,今天我们就来梳理一下发展心理学的重点知识。

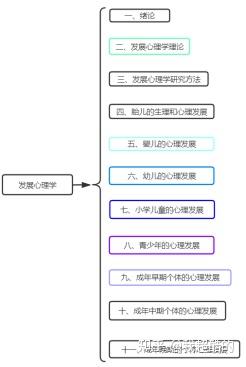

这是发展心理学的目录,重点章节我已经全部边框标了颜色,可以看出第二章、第五章、第六章、第七章、第八章、以及第九章是考察重点,历年发展心理学一多半的分数基本都是来自这几章节,所以这就给我们启示,对于这几章节我们在看书的时候需要重点掌握,思维导图在做的时候最好也是特别的细致,对于后期背诵的时候真的是事半功倍的效果。

二 如何做发展心理学思维导图

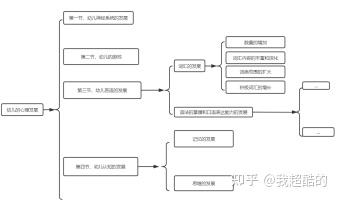

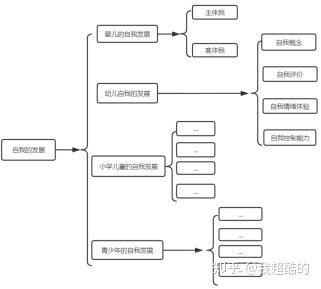

发展心理学思维导图做法有两种,一种是根据章节来做的,就是标题完全是按照每一章节来标定,就是按照每一章所包含的内容来做这一章的内容;还有一个方法就是横向来做思维导图,因为发展心理学是讲述的关于一个人的一生的内容,那么一段时期的心理特征在另一时期乃至整个人生都是会出现的,只是表现形式和内容发生了变化(这是个彩蛋,会连接到后面一个理论),下面我就来简单示范一下两种思维导图,等你们做的时候不需要两种都做,可以只做一种,然后等后期查缺补漏的时候可以用另一种导图的方式来看看自己掌握了多少。

很多内容我都是没有展开,这不重要,重要的是做思维导图的方法要学会,而且建议大家最好是手写思维导图,虽然现在网络很发达,大家家庭条件也都挺好的,平板手机上各种思维导图的软件也是层出不穷,但是其实我个人觉得手写思维导图是更有利的,因为你脑中的话当你写出来的时候是不一样的,书面言语和内部言语表现出来的时候是会有一些差别的,所以最好一开始就养成书面言语的习惯。

三 发展心理学重点梳理

从重点章节里面挑一些重点内容来给大家梳理一下,也可以快速识记一下,说不定当你看完这篇内容的时候,发展心理学一些重点内容你就已经记住了。

首先,从发展心理学的理论来讲一下。发展心理学的理论与普心和教心一些理论是一样的,所以在发心把理论内容学好了有助于反馈于普心以及对后面的教心是有帮助的。发心的理论主要是分为精神分析、行为主义、维果茨基以及皮亚杰的四大块内容。一块一块来讲一下。精神分析大家肯定首先会想到弗洛伊德,没办法,不学心理学也知道弗洛伊德,他的本能理论太出名了。他的理论可以用一个表格就可以概括了,具体如下:

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |

| 一种驱力 | 力比多 | ||||

| 两种本能 | 生本能 | 死本能 | |||

| 三种人格成分 | 本我 | 自我 | 超我 | ||

| 四种研究方法 | 观察法 | 催眠法 | 自由联想 | 生活史法 | |

| 五个发展阶段 | 口唇期 | 肛门期 | 性器期 | 潜伏期 | 生殖期 |

这样表格一做是不是通俗易懂,一目了然。我们要知道,弗洛伊德认为人的一切活动都是由于我们的本能,也就是驱力,弗洛伊德叫做力比多,我们我们生长的不同时期,力比多集中在我们不同的部位,口唇期的时候,力比多集中在我们的嘴上,所以我们需要通过咀嚼来获得快感,等到了肛门期,力比多就集中在肛门上了,通过排便来获得快感,依次类推后面的三个时期都是这种道理。弗洛伊德认为我们的本能一开始分为性本能和生本能,后来分为了生本能和死本能,生本能是有关我们正常生活所必须要的驱力,它指向我们正常的活动,那么死本能就和生本能相反,它是指向一切破坏的活动,指向个体内部时,会引起个体的自残、抑郁等行为,指向外部时,会引发一些暴力时间,因此,弗洛伊德的理论可以解释生活中很多的事情,因为他将人生的一切活动都归为我们的本能作祟,虽然乍一听没什么道理,但是想想,却又觉得很有理,心理学就是这么有趣。但是很可惜,弗洛伊德的理论缺乏实验证明,即缺少科学性。

精神分析理论在发心中还有一位伟大的学者,他就是埃里克森,埃里克森是弗洛伊德女儿安娜·弗洛伊德的学生,那么他的理论自然是延续了弗洛伊德一些理论,但是他又不同于弗洛伊德,又增加了自己的一些观点。

| 获得 | 克服 | 体验 | |

| 婴儿期(0~2) | 信任感 | 不信任感 | 希望 |

| 儿童早期(2~4) | 自主 | 羞怯 | 意志 |

| 学前期(4~7) | 主动 | 内疚 | 目的 |

| 学龄期(7~12) | 勤奋 | 自卑 | 能力 |

| 青年期(12~18) | 同一感 | 同一感混乱 | 忠实 |

| 成年早期(18~25) | 亲密 | 孤独 | 爱情 |

| 成年中期(25~50) | 繁殖 | 停滞 | 关怀 |

| 成年晚期(50~死亡) | 完善 | 失望 | 希望 |

婴儿期主要是获得信任感,所以在婴儿时期我们需要与父母建议亲密关系,父母这时候需要对小孩子进行无条件的积极关注,获得正确的亲密感,不然会对以后小孩的发展可能是会有不利影响的;儿童早期对应的也是弗洛伊德的肛门期,那时候小孩子会随地大小便,父母要教导他们不能随地大小便,让他们学会克制自己,体验着意志力...等到成年晚期的时候,我们需要发展的就是希望了,在现实生活中这种情况也是很多见的,很多父母希望子女能多待在身边,但是很多子女是做不到的,往往会不愿意回家,即便回家也只是呆一会便离开了,但是做父母的这时候是需要获得希望的时候,所以我们需要对自己的父母有更多的关怀,让他们觉得自己的这一生是幸福的。埃里克森的理论在教育心理学上也有很多应用,对教学也有很多启示,具体的等后面更新教育心理学的时候再叙述。

埃里克森虽然与弗洛伊德同属于精神分析流派,但是理论也是有一些不同的,弗洛伊德会更倾向于将人格集中与父亲—子女—母亲的三角关系中,而埃里克森则认为人格应该在社会环境中得到发展;而且弗洛伊德只将人的一生划分到了青春期,而埃里克森则划分到了人的整个一生。

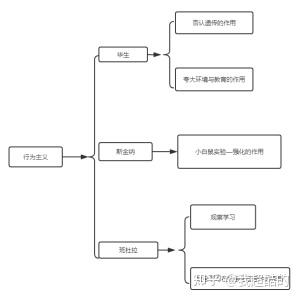

接下来简单说一下行为主义的几个理论把,行为主义准备放在教育心理学里面重点讲一下,因为那里会涉及到行为主义的实验,可能结合实验理解起来会更容易,发心这里简单介绍一下行为主义吧。行为主义的观点基本都是反对精神分析的。精神分析认为人的行为是来源于遗传,行为主义说“不”,人的行为是来源于后天的学习,精神分析说研究方法内省就可以了,行为主义说“不”,那不科学,我们要有实验法比较科学,可重复,可检验。

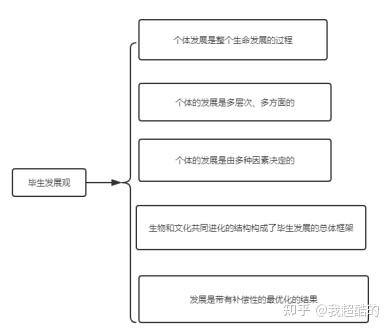

还记得前面的彩蛋么?彩蛋时间来啦,那句话虽然看似大家都能说出来的一句话,但是其实那句话是一个理论的一些思想哦—毕生发展观。

毕生发展观名字就很简单直接,简单明了,就是说人的一生都是在发展的,但不只是这么简单哦。毕生发展观是相对于老年丧失观提出来的,老年丧失观也很通俗易懂,就是说人到老年之后,随着年龄的增长,人的技能以及心理都会出现衰退,且这种衰退是不可逆的。那么毕生发展观就是说尽管人到老年以后,有些身体技能是衰退的,也确实如此,到了老年之后,运动能力,听力和视力衰退是最为明显的,但是,人的思维到老年期也会增长哦,辩证思维能力是年轻人所不能比的,毕竟走过的路没有白走的。只不过由于不同心理机能,所以发展形态和速率会有差异。毕生发展观的主要思想如下:

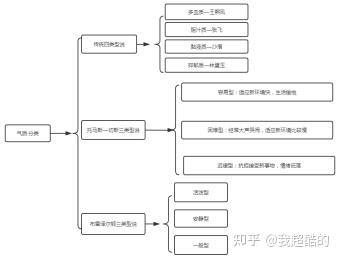

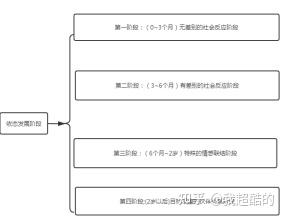

接下来写一下婴儿的心理发展。婴儿时期是0~2岁,在专业课分值分布中,婴儿时期的重点是气质和依恋。心理学上的气质和大家平时所理解的气质可能是有点差别的。我们生活中的气质可能是一个人外显的特征,俗话说一个人的行为透露着他读过哪些书,这里所说的气质是后天形成的,但是在我们心理学中所说的气质是指婴儿出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个人特征,是在任何社会文化环境中父母最先观察到的婴儿的各人特点,即心理学中的气质是一个人天生的,和他后天读过多少书,走过多少路其实并没有太大的联系,这是我们需要区分清楚的。除了气质的定义我们需要注意一下,气质的分类也是可以了解一下的,虽然可能考试不是重点,但是我们了解一下也不花我们多少时间,也可以对自己有个更深的认知。

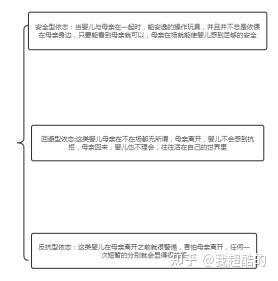

简单做了个分类,还是挺容易理解的,就按照字面意思来理解就行,大家可以回想一下自己小时候是哪种气质类型,其实还是挺有趣的,与生活是息息相关的。气质方面最重要的一个知识点是气质对早期教养和发展的意义。这就要分开来对待了,对于容易、困难和迟缓三种类型的婴儿教养方式是不一样的。容易型的婴儿对什么都掌握比较快,对父母的一些要求也会理解的比较快,但是我们需要注意一个问题,因为容易型的婴儿对事物接受比较快,所以如果父母前期的一些教育与婴儿长大以后后期习得的一些自我概念相违背的时候,这时候往往会造成一些认知上的困难,形成认知间的冲突;困难型的婴儿的父母从一开始就面临着教养的压力,因为困难型的婴儿接受新事物比较慢,所以父母需要找到适合他们成长的方式;迟缓型的婴儿的父母让他们自由生长就好了,千万不要拔苗助长,否则只能适得其反,会引起婴儿生长的不适,长久发展,对小孩的健康成长是不利的。除了气质,婴儿的依恋也是一个重点,依恋是指婴儿与与主要抚养者(通常是母亲)之间最初的社会性联结,也是情感社会化的重要标志。依恋是有不同种类的,根据安斯沃斯的陌生情境法,研究出了三种不同的依恋类型:安全型依恋(70%左右)、回避型依恋(20%左右)和反抗型依恋(10%左右)。

大家可以想一想自己在慢慢长大的过程中,是不是和母亲之间的关系也在慢慢变化着,是不是由一开始的一步不离到现在的可以自己生活,人的一生是一部缩影,所以小时候的依恋情况也是会分不同阶段。

依恋就是会从一开始对所有人都不加区分,见到人脸会不自主的笑,后来慢慢发展对家里人和熟悉的人亲近,在再接着会对母亲极度依恋,对母亲寸步不离到最后的认识到母亲也是有自己的事情,并且母亲是不会离开自己的。这种依恋会持续人的一生,并不只是在婴儿才会有,当人长大以后,也会建立亲密关系,也会有依恋关系。

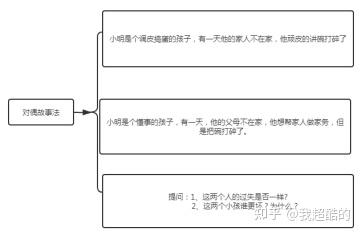

讲完了婴儿,下面再来说说幼儿的重点理论吧。幼儿这一章的重难点是道德发展的两个理论。道德的理论分为皮亚杰的道德理论和科尔伯格的理论研究,这两个都用实验来验证了自己的理论。皮亚杰的是对偶故事法,科尔比格运用的是两难故事法。

皮亚杰的对偶故事法简单来说可以这样理解:

可能现在很多人都知道这两个的行为的不同,以及谁更不好。但是这个实验测试的对象是幼儿,所以小孩子可能并不能及时作出自己判断,因而就形成了三种不同的阶段。

前道德阶段(5岁之前):在这一阶段的儿童对事情起因只有模糊的了解,他们的行为受结果所支配,当一个行为所带来好的结果时,那这个行为就是好的、道德的行为,反之,引起不好的结果时,是不道德的行为,这一阶段既不是道德的,也不是非道德的。

他律道德阶段(5~10岁):在这一阶段,儿童认为规则是固定不变的,我们所有的行为要遵守规则,如果不遵守了就是不道德行为。因此这一阶段也叫道德实在论,因为个体的思想是根据规则而改变的,就很实在。

自律道德阶段(10岁以后):在自律道德阶段,儿童认为的标准又发生了变化,认为规则是可以发生改变的,并不再认为规则就是一成不变的,因此这一阶段也叫做道德相对论。

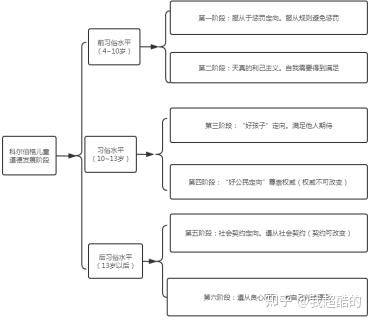

科尔伯格受到了皮亚杰的理论影响,在此基础上,通过两难故事法,又划分出了新的阶段。先简单说一下科尔伯格的两难故事法。主要是向72名6岁、7岁、10岁、13岁以及16岁的小孩讲述海因茨偷药的故事,然后根据他们的看法,形成新的阶段。海因茨偷药的故事是这样的:欧洲有个妇女患了癌症,生命垂危。医生认为只有本城有个药剂师新研制的药能治好她。配制这种药的成本为200元,但销售价却要2000元。病妇的丈夫海因茨到处借钱,可最终只凑得了1000元。海因茨恳求药剂师,他妻子快要死了,能否将药便宜点卖给他,或者允许他赊帐。药剂师不仅没答应,还说:“我研制这种药,就是为了赚钱。”

这个故事到这里,向故事的听众提出了疑问:在这个情景下,海因茨应不应该趁夜晚药房没人的时候,偷走这种救命药?为什么?根据不同的回答,科尔伯格整理出了新的三水平六阶段。

发展心理学前面的重点内容就是差不多这些啦,后面会继续写小学和青少年时期的,那里重点也是会非常多的,加油。