关于牛奶当中的脂肪,那些与美味和健康都有关系的知识

上篇文章跳进了牛奶这个大坑,讲了巴氏奶和UHT奶口味的区别。这一篇算是上次的延续——对于牛奶这种秀外慧中的美食,既然说过了颜值(风味),那就不妨再来说说才艺(营养)。论起牛奶的营养,大家应该并不陌生,无论是糖、蛋白质和脂肪三大营养素,还是维生素、矿物质,牛奶中的含量都很丰富。不过,除了烂大街的广告词之外,还有哪些关于它们的有趣知识呢?我们今天就来讲讲这个。

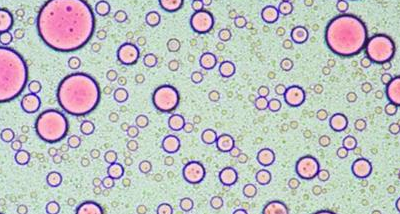

↑↑↑显微镜下乳汁中的脂肪液滴

脂肪是牛奶中最美妙的成分(唔可能有的小伙伴并不承认),牛奶绵密细腻的口感、醇香馥郁的滋味,最要归功于乳脂肪的存在。热牛奶稍凉后,上面凝成的一层“奶皮”,想必是无数人小时候最爱的美味之一了。不过现在,这层奶皮似乎越来越薄,有时几乎都要没有了。那是不是“黑心的厂商”在里边掺的水越来越多,让牛奶越来越稀了呢?这个当然不敢说没有,不过还有种科学的解释,我觉得小伙伴们应该听一下。

↑↑↑随机运动的脂肪液滴相互碰撞,集聚成更大的脂肪液滴

脂肪和水是不互溶的,按理说,密度较小的乳脂肪应该漂到水(也就是乳清)的上边,而在乳汁中,脂肪则以一个个微小液滴的形式存在,均匀分散在乳清当中。乳汁,还有鲫鱼汤、骨头汤呈现的乳白色,都是因为这些脂肪液滴。不过,这样的体系毕竟不是稳定的存在,脂肪液滴会随着分子的无规则运动四处飘荡。而在发生持续的震动,或者对乳汁进行加热时,这些脂肪液滴就会有更多的机会彼此碰撞,液滴也会越变越大。当表面张力已经不足以将这些大的液滴悬停在乳清当中时,它们便会上浮到表面——这便是那一层奶皮的来源了。

↑↑↑双皮奶

不过,脂肪液滴的集聚发生在喝奶之前,当然能带来一番美味,但如果发生在运输或者贮存当中,那就是悲剧了。所以对于厂商来说,脂肪液滴的集聚应该是一件需要避免的事情,而方法呢也很简单粗暴,借助均质机的剪切力和压力使牛乳高速通过狭缝,在湍流与气穴的联合作用下打碎乳中的脂肪球,使脂肪球的平均直径变小,从而避免了它们的过度集聚——这就是所谓的 均质化 。更小的脂肪液滴使得牛奶的口感更加浓厚,但同时也无法通过短时间的加热得到美味的“奶皮”了。

不同于鲫鱼汤、骨头汤中的脂肪液滴,乳汁中脂肪液滴的来历可大不简单。它们最初是在乳腺小泡分泌细胞的内质网上产生的,主要成分是甘油三酯。在细胞中,这些由单层磷脂包裹的脂肪液滴互相碰撞、融合,一边长大,一边向细胞膜移动。它们会和细胞膜接触,并被细胞膜渐渐包裹起来,最后通过分泌泡的形式进入到乳汁当中。它还有个高大上的名字叫“乳脂球”,而包被乳脂球的膜则直接来源于乳腺分泌细胞的细胞膜——所以喝牛奶在某种程度上,也算啃了一口牛乳咪咪了。

↑↑↑乳脂球(MFG,milk fat globule)的形成过程

这边之所以提到乳脂球膜,是因为DHA大家炒得差不多了,去年似乎炒乳脂球膜概念的配方奶粉渐渐多了起来。首先呢,乳脂球膜的确是个好东西,事实上,乳脂球膜上的磷脂占到了乳汁中总磷脂含量的70%——谁让人家本来就是细胞膜的一部分呢,细胞膜的骨架就是磷脂呀。其次,人乳中神经鞘磷脂的含量比牛乳高了将近一倍,而人脑中神经鞘磷脂又非常多——这就容易让人拍脑袋说:添加了乳脂球膜的配方奶粉是不是会有助于提高智力呢?其实除了2012年有一项来自 印尼 的研究外,还没有其它公开发表的证据证明这一点。

最后要黑一把脱脂奶。乳脂肪的分解是呈味物质产生的重要途径,而许多呈味物质,也需溶于乳脂肪才能存留在牛奶中。所以如果说巴氏奶和常温奶的口味见仁见智,但是脱脂奶难喝应该是公认的。比如二甲基硫醚(DMS),上次我们说到它是牛奶最特征的风味物质。不巧的是它难溶于水,于是在脱脂奶当中无论如何也不会有牛奶这番最原初的风味了。

对于UHT的脱脂奶,那些由脂肪酸氧化而来的甲基酮与δ-内酯类物质通通都不会有,多出来的只不过是高温处理后产生的2,3-丁二酮以及各种含硫化合物了——就是那种煮的时间长的鸡蛋的味道。为了掩盖这些种种,脱脂奶中就不得不加入的香兰素、麦芽酚等等来调合口味。而真正脱脂奶的味道……大概可以问一下用脱脂奶粉当封闭剂做western blot的小伙伴了:

大概就是这个东西,一股……甩了臭鸡蛋的墙皮味。