4 个回答

我看过日本导演荻上直子的所有作品,《海鸥食堂》、《人生密密缝》、《眼镜》、《租赁猫》、《厕所》和《吉野理发之家》。

每一部都充满了荻上直子特有的简单恬淡,像一篇篇清新优雅的散文,只是记录日常的小轻松小喜悦小困难,却让人回味无穷。

她的新电影《河畔须臾》也不例外,让你脆弱的同时,也治愈了你。

01、奇怪的邻居们

因诈骗入狱的青年山田,出狱后来到了一个无人认识他的小镇,试图重新开始生活。

他在乌贼加工厂上班,住在附近的须臾公寓,认识了一些奇怪的邻居。

极简主义邻居岛田,在公寓院子里种了各种蔬菜,喜欢蹭饭蹭浴室,在雨中欢喜地大叫大笑,也会在醉酒后哭着说“抱歉”。

房东南女士,和女儿一起生活,心事重重,丈夫病逝五年,依然爱着他、怀念着他。

卖墓碑的父子,西装革履的爸爸带着同样西装革履的儿子,挨家挨户上门推销墓碑,被拒绝,靠着想象吃寿喜烧、河豚料理,让自己继续工作、继续活下去。

附近寺庙里的和尚,喜欢嚼泡泡糖、吹泡泡。

02、须臾公寓的须臾时刻

须臾是佛教时间单位之一,一昼夜的三十分之一,即48分钟。

在河畔,有很多须臾时刻,描述时间的玄虚与奥妙,死亡的晦暗与重生的勇气。

父子俩好不容易卖了一个高级墓碑,偷偷买了食材准备吃一顿寿喜烧,却被闻着香味赶来的邻居瓜分了。

邻居们真的是一点都不客气,各自拿了鸡蛋和碗筷,敞开吃着寿喜烧,聊着已经去世却经常以鬼魂形式在附近转悠的冈本女士,轻松愉快。

让人连接和相聚在一起的,除了爱和死亡,还有好吃的寿喜烧。

在菜园里干活热的受不了的时候,山田和岛田去寺院乘凉,听着寺院比别处更响更噪的蝉鸣,喝茶,突然就下起雨来,雨声盖过了蝉鸣声。

白米饭配乌贼咸菜,白米饭配黄瓜,也充满了乐趣。

南女士拿着浇花的花洒,对着太阳让山田看彩虹。

小男孩在二手旧物堆旁边用手风琴演奏巴赫。

小女孩甩着绳子跟外星人通话,真的接到了不明来电。

天空中出现了巨大的、乌贼形状的、疑似外星生物的风筝。

今日也如往常一般,天边显现了独特的景色,又随即消散,静静感受时间的流逝,或许这就是须臾吧。

03、金鱼的故事

周围的人知道山田有前科,不再像以前一样待他的时候,山田陷入了绝望和无意义中。

他拨打了父亲去世之前打过多次的生命热线,问接线员,人死后灵魂去了哪里?

接线员给山田讲了自己的经历,说她小时候看到灵魂像金鱼一样在空中游, 游向了另一个世界。

这个故事,卖墓碑的父亲也给别人讲过。

绝望的、找不到人生意义的人,应该都听说过灵魂化作金鱼在空中游泳的故事。

04、每个人都有至暗时刻

《郁达夫日记》里写道:

一年将尽,又是残冬的急景了,我南北奔跑,一年之内毫无半点成绩,只赢得许多悲愤。啊,想起来,做人真是没趣。

郁达夫的悲愤和无意义感,我们每个人都有,电影中的人也不例外。

山田小时候,母亲经常不在家,下暴雨的夜晚他一个人害怕的睡不着觉,就蒙着头把乘法口诀表7一行反反复复倒着背好几遍,慢慢的,狂风渐渐停了下来,人就睡着了。

此后他一直靠背乘法表克服恐惧。

山田认为自己的人生是受到了父母的影响。

他问乌贼加工厂的厂长,一塌糊涂的人生会遗传吗?母亲人品差,父亲不着调,会影响到孩子吗?

厂长说当然不会。厂长劝山田千万不要辞职,辞职的话,一切都会回到原点,以后会一直不明所以的迷茫下去。

虽然说,什么样的生活都是生活,但是当卖墓碑的父亲说,“卖出了一个高级墓地,200万,是给小狗的”,那一瞬间的沉默,道出了三个男人心底的酸楚和失败感。

山田跪在僻静的小路上,磨着父亲的骨灰,跟南女士讲述自己孤独的、失败的人生,南女士安慰他,并提议给他的父亲办一场葬礼。

05、一场葬礼与过去告别

葬礼是给生者的自愈仪式,是为了让留在世间的人释怀。

南女士丈夫死后,她选择树葬,让丈夫的骨灰滋养树木,另外一小部分留在家中作为思念。

烟火师的妻子去世后,他觉得骨灰供着挺浪费的,就每天磨一点,每天磨一点,最后将妻子的骨灰混到烟花中,做成了烟火,放飞到了夜空中。

最后,山田父亲的葬礼别具一格,须臾公寓里的所有人,在送别山田父亲的同时,也暂时的与过去告别。

那个有着独特天空的午后,几个世俗意义里的失败者,感受到了微小的、确定的温暖和幸福。

他们感受到了河畔的微风和撒向微风中的骨灰,感受到了时间的流逝,感受到了须臾。

其实有点意外,我是个不太能看影展电影的商业观众,但《河畔须臾》竟然让我没有不耐烦地看完了,还觉得有点暖暖的感觉,或许是因为它确实蛮贴近人心吧。

若用说的,《河畔须臾》的主线剧情相当简单,就是一个人到了一个村子去工作,在那里住下来和一些邻居相处而已,要看的,就是生活的细节,人与人之间的互动,但主角的设定本身就是不太想跟人往来的样子,所以要说有什么高潮迭起吗,恐怕是没有,就是吃饭、工作、有邻居来之类的,且都是些底层小人物,没有多好的物质生活。那么,看他们过日子到底有什么好看的?

我觉得是在非常微小的地方,人对人的影响,能产生的力量,带来了这部电影的温暖。我们看到的是一点一点的改变,因为一个人出现在你的生命中,因为和那个人有些交集,不见得是让你开心的事,甚至可能让你觉得有点烦,有点莫名其妙,却因为多了这一个变数,你有意无意就会有些不同的变化。有时候,快乐,或是希望,就藏在这些小地方。

《河畔须臾》并没有要讲多巨大的转折,所谓小小的改变,可能就只是从不愿说话到露出一个笑容而已,但这么小的改变,背后却牵扯多少感受?而这些感受,又来自于多么日常的细节?

这真的是很「小」的主题,可是这是真实的,在人生中就是如此,只是我们可能不会去注意到,《河畔须臾》可以提醒我们,有时,我们都把眼光放在太大的地方了。其实,邻居送来的一点小东西,有人聚在一起打屁,主管的一句打气,就是这类小东西加起来,造成了不同。

而每个人都有自己的困难,都遇过难过、放不下的事,没有整天挂在嘴边并不表示就一切顺心,只是大家处理的方式不同而已,但,终究都还是要生活下去,当然可以永远抱怨个不停,或者,也可以试着在仅有的人事物中、看似微小的地方,找到乐趣,找到一些可以好好珍惜、享受的元素,把它们放大,而不是忽视它们(或视为理所当然),也许,温暖就会随之而来。

《河畔须臾》是需要一点人生体验的观众,才比较能有感,因为电影本身捕捉的都是极度生活化的细节,若无法去看到这些感受和转变,就只会看到一些人在过生活而已。通常这也是商业观众较难跨过的门槛。(知乎:影评团Mtalk)

但《河畔须臾》讲的东西,也会出现在我们每个人的生活中,只是形式不同而已,所以其实并不会抽象难懂,重要的不是你能不能看这类影展电影,重要的是你会不会/愿不愿意去思考上述的这些「小」感受,若你还在好大喜功的阶段,还需要名气、目光之类的肯定,也许看这部电影的时候还没到,若你已经感受到这些东西无法带来快乐,或者根本也无法得到这些,想要重新寻找人生的小确幸,这部片子应该可以带来一些思考。文/火行者

谢谢亲爱的往生者们,我打算好好过下去了 | 《河畔须臾》

看这部片子之前我已经做好心理准备——这会是一场极其平缓而漫长的观影过程,实际观感也如此。不过虽然零星琐碎的事情一再侵扰我,我也没有戴耳机,周围的杂音声声入耳,但我全程丝毫没有叉掉改天看的想法。这部片子用一种若有似无的念力牵引着我。

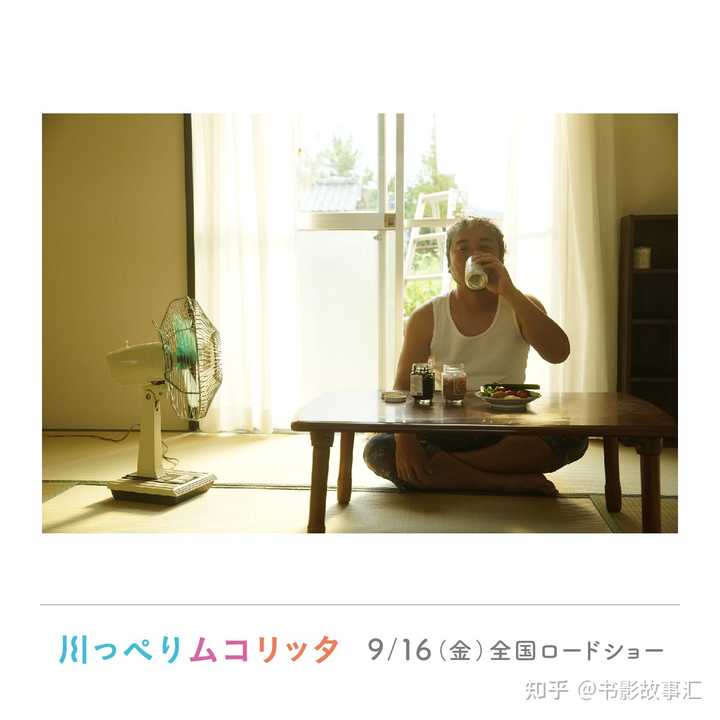

主演松山研一,是日漫《死亡笔记》真人剧里L的扮演者,烟熏妆的装扮为日漫迷们所熟知,到了本片中,他不再是思维缜密的推理天才,而是生活潦倒的大龄青年,刚从监狱出来,没有储蓄,没有技能,对未来一片迷茫,每天在工厂和临时住所之间两点一线的来回。工作也不是什么有意思的工作,只不过是清理章鱼的眼珠和内脏,不需要任何技巧的重复劳动。回到住所,是一间简易棚搭就的一厅一厨一卫(你没看错,没有一室,睡觉和吃饭都在客厅),屋里没有像样的家具,连灯都没有(正冠镜上那根日光灯条不能算),纯靠天然采光。智能手机什么的自然也是没有,到了夜里只能躺在客厅,看着屋外的夜色努力让自己入睡。

换做我,这样的生活体验个一两天还可以,超过三天肯定就受不了了,倒不是有手机依赖症,而是我没法从这样的生活方式里得到任何有意义的东西。也因此我怀疑过松山研一演的这个角色,他那样平静的神态是否合理,但我转念一想,他刚从监狱出来,和监狱里相比,这样的生活方式虽然空洞,至少重获了自由,于是释然。

随着生活的持续,主角逐渐和身边的人产生了联系,首先是住在隔壁的大叔,冒失莽撞,脸上老是挂着傻乎乎的笑容,看上去脑子不正常的样子,第一次见面就要冲进来用主角家的浴室。浴室这么私人的场所,是随便让你一个陌生人用的吗?所以一开始我对这个角色很反感,但后面这个角色不仅占用了主角的浴室,还撬开了主角的电饭煲,睡到主角的床上来,及至最后走进主角的内心,让主角以他为参照,反问自己是否还配拥有幸福的权利,直到痛哭流涕。

所以这位大叔啊,疯癫傻气只是他的表象。他是经历了人生痛彻心扉的悲苦,才把浑不吝的笑容面具戴在脸上。大雨台风袭来的夜晚,他露出了胆小的本色(可能从小到大刮台风的夜里他都是独自面对吧);自己喊着要喝酒结果吐的最厉害,对着电线杆说抱歉;看到硕大的章鱼风筝升空,他以为是外星生物,哭着喊着要它把自己带走。他内心何尝不知道自己是个什么样的人,只是生活这道无解的题,他怎么答都拿不到分,于是只能淡然处之苦中作乐。“我没有钱”,没有的不止是钱,还有钱所代表的尊严、地位、体面(公园大宅里的女主人为自己的小狗买了一块两百多万的墓碑)。大叔看穿了这一切,深居简出,终日和庭院里的蔬菜为伴,不产生任何消费(这也是为什么要到主角家来洗澡),把现金留到冬季才用(因为冬季庭院里没有蔬菜),不和任何社会上的人产生交集。这样的大叔,主角能让他主动上门产生联系,已然是很给“面子”了,所以我一开始对他的反感,反而透露出了我这个社会人的成见。

相继走进主角生活的,还有房东太太和她的女儿,卖墓碑的西装父子(公园大宅里的主妇就是买的他们的墓碑),他们都有着不如意的过去(房东太太自不必说,卖墓碑的男人似乎曾经想要结束自己的生命,因为他给“生命热线”打过电话),但面对眼前的生活,依然是用温和且充满韧劲的方式过好每一天。同时,他们也因为各种机巧的因缘,和主角产生密切联系——房东太太对主角的勉励,西装男人所从事的行业是服务于往生者,即使是寺庙里的和尚,也在主角妄图把父亲的骨灰倒入河水时突然出现。这一切联系的节点,就是主角的父亲,一位从头到尾没有出现正脸的角色,却影响了主角的方方面面。

若问现实生活中是否有平行宇宙,那也只存在于两个很像的人之间,比如父子,即使相隔万里,可能也有着一模一样的生活习惯,像是洗完澡之后要喝上一杯牛奶。普通人一般很少有这样的习惯吧,若非基因遗传,要找到两个同样喜欢洗完澡后喝牛奶的人估计很难。主角在寻找这个几岁时便离自己而去的父亲与自己的联结,及至从入殓师那里听说父亲死前的细节,才知晓父亲早已在他身上留下了蛛丝马迹。一句强忍泪水说出的“没错那是我的父亲”,把二十多年的恨意都搁浅了,因为即便没有对父亲的生前做过多了解,从他死时屋里齐整的状态和阳台上被照顾的很好的花草,便可看出他一直在认真的生活,隔壁那位早已死去但灵魂经常回来、叼着烟给花草浇水的老太太便是如此。二十年前,他是否也有过类似自己眼前这样困苦的生活呢?甚至还不如,像河畔被台风刮走、被河水冲走的那些人那样?他总归有自己的难处吧。既然我和我身边的人也正处在这样的困顿之中,就没有理由不理解当年父亲的选择啊。

只是主角有一点比父亲幸福,便是他身边有同行人。人生的低谷,有人理解、有人陪伴是多么重要,彼此之间的情感联结有如蛛网,看上去没有那么紧密,但每个人又时时刻刻关心着你,力所能及地帮助你,人心的温暖胜过金钱和物质。我相信送走父亲之后的主角,会着眼于细小的幸福,沉下心来过好眼前的每一天。即便未来他有了一些积蓄离开了河畔住所,回想起这段充满汗水和鱼腥味的河畔小日子,脸上也会浮现出幸福的笑容吧。

《河畔须臾》是典型的日式散文电影,很治愈,很值得回味。把对生死的感怀隐藏在须臾之间,如此宏大的命途处理得举重若轻,内敛又热烈!

吃饭、种田、说话、聊天、发呆……片中每一次须臾都让人羡慕,极简主义也是一种幸福。一群边缘人士在河畔田园生活在一起,每个人都有自己的过去和自己的故事,慢慢悠悠的讲述。其间,许多令人惊叹的细节捕捉,以及情节中比比皆是的巧思,都让看似平凡的生活场景都变得妙处横生。

生死聚散无常,幸得浮生须臾。尽管幸福只在须臾间,每一天也是值得活下去的。