日本美学和金工

关于申请专栏写金工这件事情已经构思很久,玩了这么多年,玩了这么多类,金工是唯一让我决定写点东西的,这是一个令人唏嘘的门类。

一方面,日本江户时期、明治时期的金属手工艺水准在世界范围内一骑绝尘,其带来的巨大冲击,会让人将民族情绪、护短心理放诸脑后。另一方面,明治时期的金工又是最后的辉煌,如灿烂的烟火绚烂却又一闪即逝,金工史在最辉煌处戛然而止,此后的金工水平迎来了断崖式的下跌,大正、昭和、平成时代几乎再无金工巨匠。如果将金工师比作繁星,那么在幕末明治时期,金工的夜空璀璨如昼,又在同一时间全部星沉大海。时至今日,无论莳绘也好,根付也好,都还有人能做出像样的作品,可金工作品却已寂寥无声。

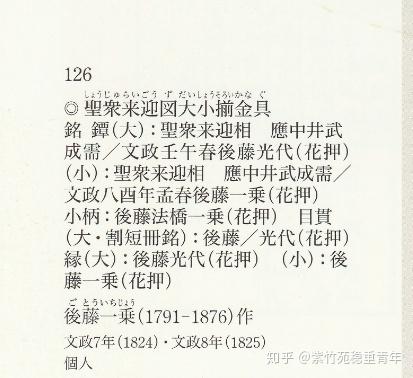

先看这套后藤一乘做的刀装具:圣众来迎图。

本套图来自根津美术馆、大阪历史博物馆、佐野美术馆合编的《錾之华》,可惜的是该书没列明尺寸,该书图片有扩大的情形绝大部分都会写明,如果是原尺寸,则小鐔直径约为95mm,大鐔尺寸为108mm。根据其他书小鐔、大鐔的一般尺寸,小鐔直径约70mm,大鐔直径约80mm。我认为前者更有参考意义。而且我猜测鐔的背面也有是满工,只是暂无缘证实。

此套刀装具总共刻画了十五位菩萨,任何一个拿出来都是传世的名作,将其全部集中则冲击到让人失语。刀鐔几乎用尽了日本金工的工艺和材质,锄下雕、鱼子地、高肉镶嵌、高雕、金、赤铜、绯铜、银。本作也被日本列为“日本国指定重要文化财”。附上刀装具的其他部分:

附上一张全图。

最后介绍一下作者,后藤一乘。

后藤家族是名副其实的金工世家,后藤一乘往前推十三代都是金工师,后藤家族之于金工届犹如少林寺之于武林,他们分支出去的一些人都自成了一派,比如横谷一派,横谷又有无数令人头晕的分支,就暂时按住不表了。后藤一乘这一代的“掌门人”十四代目并不是他,而是后藤桂乘,后藤一乘只是后藤八郎兵卫家的六代目,但是从目前搜集来的消息来看,后藤一乘名气实在是大太多。幕末的金工师数量之多水平之高,如同群星一般闪耀,而其中最耀眼的两颗,一位是后藤一乘,另一位是加纳夏雄。加纳夏雄要是我能坚持写两三篇,不可能绕得开他。后藤一乘能在高手如云的后藤家族和幕末明治时期脱颖而出,也算是威猛无两。以下引号内容摘自微信KEIBAY公众号。

“後藤七郎右衛門重乗的次子,寛政三年(1791)三月三日生于京都室町頭木的下町,其母是二条家臣、野间氏之女。其兄弟有光熙、光覧,皆为巧手工匠。二岁(一说九岁)时被同姓的八郎兵衛谦乗讨为养子。十一岁起师从半左衞门亀乘學藝,文化二年由于养父谦乘病逝,十五岁时便继承家业,成为八郎兵衛家的第六代当家,自称光貨。文化八年(1811)二十一岁时改名光行,并代理其江户宗家、四郎兵衞家在京都的副业,包括大判(旧时货币)的墨书改版、金属砝码的制作等业务。又于文政七年(1824)改名为光代。同时执行光格帝所用太刀的配饰制作,并于同年十二月就任寺院法橋之位,以此为契机自称一乘,名曰一乘光代,时年三十四岁。

嘉永四年(1851)十二月受幕府之邀,离京前往江户,临时居住在芝新钱座,受赏家臣千人,文久元年移居浅草猿屋町。文久二年(1862)夏,受皇室御命赶赴京都,监制孝明帝御用太刀的外饰部分,因製作有功,文久三年受封寺院法眼之位,是年七十三岁。庆应二年,將江户幕府的御用品制作之業转交其子光信监制,明治元年受宫廷恩典,终生享年俸白米十俵。

经营一乘細工所,培养了众多的优秀弟子。现存的国家重要文化财产指定品等力作数量可观。是日本雕金界后期的杰出代表。一乘一生婚娶三次,育有二男五女。家业由次男光申(同光信、光来、顕乘)继承。业余爱好绘画、俳谐、和歌等也小有成就,是当时一流的文化名人。明治维新后,在京都的室町頭木下町地区,受京都府知事任命,管理劝业场,同样頗有作為。曾用过伯应的名号。晚年添加刻名:寿翁、喜寿翁、久久翁等。还用过一意、梦庵等名称。明治九年十月十七日在家中去世,享年八十六岁。

后藤家历代都葬于京都紫野的知足山常德寺。戒名:光代院一乘日敬居士。住山城国京都。”

所以,后藤一乘这一生用过的马甲有:光貨、光行、光代、一乘、伯应、寿翁、喜寿翁、久久翁、一意、梦庵......

而这套装具后藤一乘应是制作于1824年,即是他任寺院法桥之际,落款用上了后藤、一乘、光代、法桥,再加上花押,就他自己看来也是得意之作了吧。

然后再来看一下明治时期的佼佼者,名动四海的正阿弥胜义的几件作品。拍卖会上的大热门。如果说加纳夏雄、后藤一乘、海野胜珉等大名家的作品,需要人去慢慢品(尤其是留白狂魔加纳夏雄),或者还需要掌握一些专业知识(比如你得指导什么是錾刻,刀装具有哪些部件等等),那么正阿弥胜义则是风格狠辣的明骚,给你秀得明明白白。正是因为正阿弥胜义这种直来直去的冲击

这几件作品被国内所有的相关公众号转载过。

后藤一乘

究其原因(此处只谈刀装具和其后来的衍生品,如香炉、花瓶、烟包的前后金具等等):1、日本刀原本就是统治阶级(武士阶级)的特有品,从一开始就存在与民俗工艺品的清晰分野,如同官窑与民窑。不管是刀条的制作,还是刀装具的制作,都汇集了全日本最具才华和天赋的工匠,说工匠其实是不恰当的。幕府时期,形形色色的专业人士被称为“职人”,跟我们的“工匠”在概念上是相近的,比如织工、造纸工、玻璃吹制工、浮世绘刷版师、漆匠、竹匠等等。受唐文化的影响,书法家和画家一直通常被认为偏向于“艺术家”,属于单独的群体。德川幕府时代(江户时代)是长达二百五十年的和平时期,盔甲类、刀剑刀装具类就逐渐脱离实用,迈向美术品的范畴,尤其是刀剑象征身份阶级的属性、便携的属性(好比如今的腕表),以及与“武士精神”等道德观念的强关联性,刀条和刀装具的制作者地位逐渐拔高

另一方面,明治时期以后,

本篇的参考书籍是三联出版社出版的帕崔西亚.J.格拉汉姆所著《日本设计》以及日本清水三年坂馆长村田理如所著的《明治工芸入門》,同时,可能要在微信公众号“日本美学”上扒一些博士顿艺术博物馆藏品的照片。

闲话少说,首先讲讲我自己理解的“工艺品”、“美术品”和“艺术品”三个概念。

工艺品是我们接触最多的概念,虽然说是”工艺“带了“艺”字,但这个词明显偏向于”工“,是看”做“得好不好。多在粗制滥造和精工细作这个范畴内讨论。 而偏艺术和美学的作品我们我们通常叫做”艺术品“,一般集中在书法、绘画、雕刻领域。我个人理解是看东西“美不美”,有些高人讨论的是“境界”,我读书少,现在还摸不到。

“工艺品”和“艺术品”这两个词基本覆盖了所有的作品,困扰的是,“工艺品”的外延太广,它涵盖了所有不够格“艺术品”的创作形式,而“艺术品”又显得崇高缥缈,认定的范畴太窄,贸然把某个作品归为艺术品,自己又没有底气。最后的结果是泥沙俱下,许多选材上乘,工艺精湛,造型优美的作品,即便出类拔萃,也只能在工艺品的范围内兜兜转转。

这些和我们的历史和文化是分不开的,第一,我们历代朝廷,按照钱穆的观点,是“读书人的政府”。而在“万般皆下品惟有读书高”的传统认知下,让读书人去做手艺是不可能的,搞搞书画还可以,所以我们的书画一直都还不错。古代受教育的成本一直很高,普通的工匠,难以接受教育,所以我们的工艺品可能是严格贯彻订做人(一般是统治阶级)的审美标准,照图施工。但是订做人一般也不是专职的,更多的时候是欣赏者的角色,就像是美食家可能并不是个大厨。除非出现一些书画双绝,才华横溢的统治者,比如宋徽宗,当然他本职工作都没做好。而工匠自己做出来的东西即便手艺是到位了,但是就怎么都不大好看。

美感是一种特别难拿捏的东西,有两个问题不好回答:首先是怎样才能创造出美的东西,对此我有一个观点:知识分子做出来的东西比较有美感。

还有更为基础的问题,什么才是美。我也懒得去措辞了,美丑的问题是个泥沼,一不留神就会陷入其中,迷失在“大众审美”和“个人偏好”的细微区分之中。

一方面存在普适的标准,虽然可能是个难以捉摸的轮廓,可如果有人指着一辆奥拓说比劳斯莱斯漂亮,指着一片乱石草堆说胜过苏州园林,那就基本接近胡说八道;另一方面,美丑的标准非常主观,因人而异。比如我个人就非常迷恋密集的东西,比如霰纹或者鱼子地,但有些恐惧症怕是见着会直接晕过去。所以在这个问题上我决定给这篇以及以后的文章定一个原则,我只要个人觉得不是严重脱离大众的就行了,如果瞻前顾后,文章写不下去。

第二是价值判断的问题,我们很难毫无保留的去欣赏一件作品,除了书画,玩什么都叫玩物,这是直通“丧志”的,甚至当年万历皇帝展现出惊人的书法天赋的时候,张居正也有规劝将精力放在政务上来。自古以来,只有一个“志”,就是修身齐家治国平天下,过于精通某项技巧反而有心理负担。

当我们去创造美的东西的时候,我们不由自主地会投入更多的精力和物力,不会去满足于这项东西“能用”就行了,如果仅满足于“能用”,或者“极简主义”“侘寂”“寂寥”“古朴”是唯一审美标准的话,这世界上各个文化里的璀璨创造起码少掉九成。创作几乎必然是一个“奢侈化”的过程,追求奢侈近乎耽于享乐,这和传统的道德观念是有背离的,是隐约有些“不道德”的,所以我们很难全身心地沉溺于创作。

比起书画,工艺的表达形式更为丰富和困难,比如说画一条龙,就是纸墨笔,而如果做一个金工的龙,就可以各种素材表达:金、银、铜、铁、合金,还可以使用各种工艺:錾刻、镶嵌、绘色(鎏金银),我们可以在多个层次去评判几个工匠做的龙是否具有美感,比如:材质的质感,造型的设计,细节的处理,工艺的高低,这些感知起来相对容易,即便完全对工艺不了解的人都能轻易判断出模造的东西和馆藏级别作品之间的差异。

书画的欣赏门槛就有点高了,我多次被这两种艺术形式拒之门外,在我看来,世界名画和美院老师的作品可能差距并没有售价差距那么大。对此我的理解是,画家可能在技法上差距不大,只能在谁的龙更有“神韵”这种“境界”层面的东西上分个高下,而“境界”之类精神层面更高的东西,在传统文化里是相当认可的。

而在日本,这两个问题跟我们都略有不同,一是日本的工匠普遍受过严格的教育,17世纪日本开始向全体民众推行以中国儒家思想为基础的义务教育,随着雕版印刷术的进步,书籍印刷业急速发展,受教育率和程度都在上升,就历代金工师的生平简介来说,要么是这个家族一直都有书画的传统(比如后藤家族),要么是在正式学艺以前都会先拜师当世闻名的画家(比如丰川光长)。甚至在明治维新以后,一些出类拔萃的金工师开始在东京美术大学任教(比如加纳夏雄、海野胜珉、香川胜广等),这已经区别于一般的登堂入室。

二是,在《菊与刀》里面,作者对于日本民族的描述是,一方面他们是完全可以沉溺于追求美好的事物,没有丝毫心理负担的,另一方面他们的社会更多是靠羞耻感而不是负罪感来来维系。所以对于日本的职人来说,能不能创造出能打败别人的东西才是最为紧要的事情,自己的东西不能出去丢人,不能带来耻辱,如果太差被人耻笑,那将是完全不能接受的评价。在这两个方面的作用下,一群受过系统美术教育的金工师,毫无保留地进行创作,日本确实创造了许多令人惊讶的美术品。

而我们如今社会、观念都发生了深刻的改变,我们也开始越发重视手工艺,比如以前往往是得了一幅好的扇面,然后再去找师傅去做扇骨。现在基本掉了个头。不管是非遗传承人,还是各种国家级省级美术大师的称号,几乎涵盖了各行各业。如果还是用“工艺品”这种大概念将所有作品涵盖,我觉得不合时宜,但我个人又比较抗拒“艺术品”这种只强调内涵,弱于表达手艺的词汇,所以当我看到美术品这个概念的时候,我觉得非常贴切。

国外也有类似的分野,比如英语中fine arts(精美美术品)和crafts(手工艺作品)就有着较为清晰的指向。日本在很长一段时间内关于这两者的区分并不清晰,而是以职人的概念囊括了所有手工艺人,指专职做莳绘、金属工艺、七宝烧、编绳、竹编等等一系列工艺品的人。书法家和画家一般不认为在职人范围以内,而是地位更高的群体,这一点和我们类似。

随着时代发展,日本人还不断发明和改变着相关的概念,1873年,准备参加维也纳万国博览会的日本首次为精美艺术发明了一个包罗万象的词:美術。该词将”美“和”術“搭配起来,前者为美的抽象概念,后者是芸術(精湛的技艺)中的第二个字。芸術一词借自中国,原指古代士人必须掌握的六艺。后来日本又陆续创造了诸如工芸、工芸美術、民艺、工业设计等等一系列词汇。

所有这些词汇中,我认为,美术品显得很舒服,相对强调了美术的成分,包容度高,填补了工艺品到艺术品之间的空白。也能让我们在“美”这个所有人都有理解,都有发言权的层面进行讨论,不必一定迈入“艺术”这种有明显距离感的层面。

工业时代到来之前,因为工艺的复杂,生产力的落后,对物质的需求度低等等原因,每一件作品都会给这些手艺精湛、接受过美学教育的作者以充分的时间去表达自己对美的理解,比如一件长度不到4厘米 的金工作品,可能会花费制作者半年甚至一年的时间,所以创造出来的美术品都注满了作者的审美情趣。

这一点我发散一下,如果把人包括审美情趣、阅历知识面等所有的内在成为人类精华,那么表达出来的方式是一个不容忽视的点。以文字表达为例,当然,我以下说的都只是文字不断变化的原因之一。在书写极为不便,并且成本高昂的时候,比如竹简时代,每一个字都代表着不小的工作量,那么文字是非常简练的,随着纸张的产生,印刷术的发明和发展,文字逐渐变得多了,比如明清时候的小说,到了现在,打字基本上没有任何难度,一个字的工作量不及竹简时代的千分之一,所以现在动辄百万千万字的网络小说。而工艺表达也有相通之处,以前生产力低下,逼着作者会花大量的时间展示他的精华,当然如果他有的话。

实际上,对于所有工艺上的进步,效率上的提高我都没有任何一丝的反对,人类与兽类分道扬镳,很大一部分原因是因为人类拿起了工具,所以表达人类精华的方式,有进步和提高是好事情,难道现在生个火一定要采取钻木的方式,才能让那些痴迷“纯手工”的人满意吗?即便是“纯手工”难道不用工具就做的出来吗?所以关键不在是不是“纯手工”,而是在于在一件作品上花的心思,展现出来的精华。只是为什么纯手工的东西,刨去一些观念赋予的“情怀上”去认定为好东西的意识,总感觉要好一些,可能就是因为表达的时间要长一些吧。我比较赞成把手工用在那些当前手工依然吊打机工的环节,对于那些差距不大的环节,果断采取效率更高的工艺。

具体讲讲日本金工,日本金工大概是日本金属工艺的意思,随着日本京都三年坂美术馆馆长村田理如先生不懈努力,美术馆出版了很多书,其中一本《明治时期工艺入门》的书还有中文译文节选,,一些公众号对此进行了翻译,这个词由此传入了国内 。金工严格说来,包括了锻造、铸造和雕金几类作品,而我的专栏将会集中在雕金类别方面,比如,日本的刀装具上的缘头、目贯、小柄、烟草袋的前后金具、和服上的带留等等。

从下一篇开始,我将开始将我的一些小收藏拿出来进行一下介绍。如果有大佬前辈路过,也希望不吝指导,为小小专栏进行一下投稿的支持和藏品的分享,感激不尽。