张仲景看病为什么几乎不看舌头?

在网上一些中医群聊天的时候,发现很多群友喜欢翻出舌头让别人诊一诊,我总是一笑了之,舌诊真的有那么重要吗?如果那么重要,为什么伤寒论几乎不看舌头诊病?

于是很好奇地探究起张仲景为什么不重视舌诊这个问题。其实伤寒论还是有舌诊的。宋本《伤寒论》的纯条文中论及舌头的只有寥寥7条,病证涉及太阳、阳明,其中辨太阳病脉证并治下篇有4条,辨阳明病脉证并治篇中有3条,讲到舌的颜色、光泽、苔的问题等。

舌诊一般内容包括看舌体、望舌苔、问舌觉等观察情况。但从伤寒论三百多个条文来说,舌诊的比重是非常低的。显然,舌诊并不是张仲景诊断的重要手断。从这一点上看,六经辩证重脉证,重点还是脉证。伤寒论的病类题头都是直接指脉证而言,如"辩太阳病脉证并治"。舌诊作为一个小局部组织表现,对于体症与脉证来讲,并不如问诊和观察体症来得直接和全面,它的诊断意义和价值显然不是最大的。

实际上,舌诊是后来才发展应用,历史上第一次系统地提出并总结舌诊理论的,是在元朝一本《敖氏伤寒金镜录》书中提出的。在此之前无论是内经还是伤寒,还是后来的千金、外台等都只是零散记载,不系统。只有这位姓敖的医生系统地进行了总结并画出了舌象图谱,后经薛立斋再收录,进而在明清时期才被推广起来。本人猜测,舌诊的兴起,可能与封建礼教也有一定关系,一些涉及接触身体的礼教要求,迫使医生们寻求更多的诊合方法以求得更好的诊断信息,因为不需要接触身体,又能方便观察,舌诊是择而求次的诊断方式。

对于张仲景为什么不重舌诊的问题,可能汉以后就有人提出过,但似乎无人去解释这个问题。也很少人质疑传承中的一些看似简单但又无法释疑的问题。本人拙见,认为舌诊不被汉医当作诊断的主要手段,主要还是以下原因:

伤寒论辩证的实质是辩阴阳六经之病,是从人体阴阳大局和细分的阴阳体层去层层分析病因病机病位。舌是一个局部组织,它的变化或许能反映某些问题,但无法体现出阴阳体层的问题。

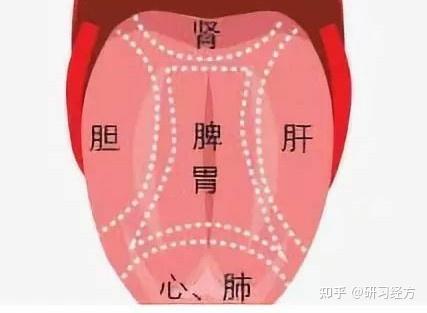

舌头最大的特点是与心、肝、脾、肺、肾以及任督二脉、三焦经等都有经脉直接或间接与相连。如黄帝内经记载:“手少阴之别系舌本” 手少阴就是手少阴心经。”肝者,筋之合也,而脉络于舌本也;脾足太阴之脉,上膈,挟咽,连舌本,散舌下;肺手太阴之脉,达咽喉,与舌根相连; 肾足少阴之脉,入肺中,循喉咙,挟舌本;足太阳之筋,其支者,别入结于舌本(足太阳就是膀胱经);手少阳之筋,其支者,当曲颊入系舌本(手少阳就是三焦经)。”

恰恰因为舌连五脏六腑。舌的问题会混杂难分,更难以判定阴阳表里虚实六经等。如舌苔黄代表热,那么是阳病还是阴病,如果说是阳病,那么阴病出现的假热怎么解释?那么这个苔黄代表的热是虚热还是实热?舌头反映的情况是表还是里?是哪一经?显然并不能很好地判别,容易给诊断带来误判。判定寒热容易,但判定六经不易!这就给病层病位的诊断带来了困惑。正因为舌头能容易分别寒热和燥湿,很多靠舌头看病的医生开得最多的就是清热祛湿的方子。这显然不是较为全面的辨证。后世的温病学派特别重视舌诊,所以温病派中医看舌头开药就特别容易出现不分真假,明明是假火,却仍然开清热解毒的凉寒之药。

综上,伤寒论诊病的核心是六经辩证。我想,以张仲景这样聪明的人,不可能没有想到舌诊的问题,我认为最主要的是舌诊在所有诊断手段中,并不是诊断价值最大。

发文声明:本文是个人学习心得记录,非学术文章。仅用于中医知识的学习和讨论,不作为任何诊疗建议或指导。